疫情下的城市交通困境,长春停运通告与台北防疫交通措施对比分析

2020年新冠疫情爆发以来,全球城市交通系统经历了前所未有的挑战,作为疫情防控的重要手段,交通管制措施在不同地区展现出截然不同的面貌,本文将以中国长春市因疫情发布的交通停运通告与台湾省台北市的防疫交通措施为对比案例,探讨两地应对疫情时的交通管理策略差异、实施效果及社会影响,通过分析这两个纬度相近但体制不同的城市样本,我们能够更全面地理解疫情防控与城市交通治理之间的复杂关系。

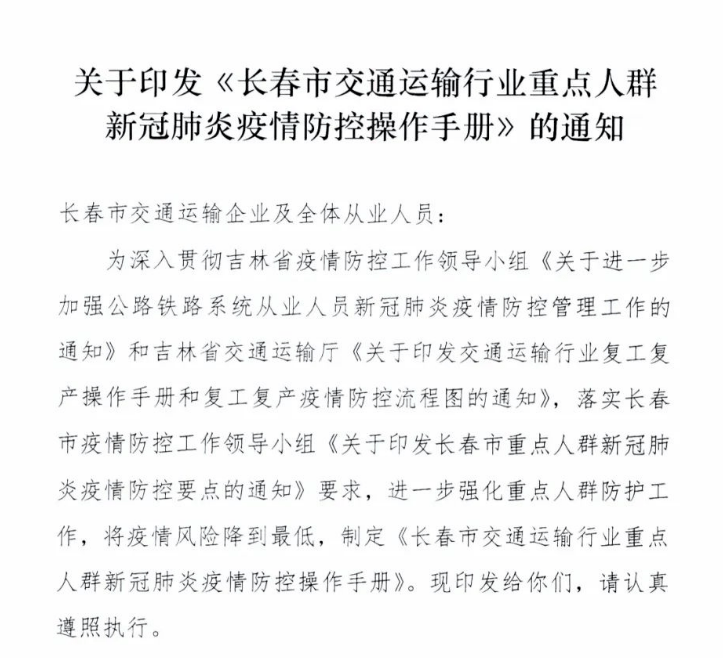

第一部分:长春疫情交通停运通告的背景与内容

2022年3月,吉林省长春市爆发奥密克戎变异株疫情,3月11日,长春市疫情防控指挥部发布《关于全市交通停运的通告》,宣布自3月12日零时起实施以下措施:

1、全市公交、地铁、轻轨等公共交通暂停运营

2、出租车、网约车禁止跨区域运营

3、除防疫车辆外,私家车非必要不上路

4、铁路、机场实行严格管控

这一被称为"静态管理"的措施持续至4月28日,创下中国省会城市最长封控记录,数据显示,停运期间长春日均客运量从正常的450万人次骤降至不足5万,城市交通指数下降89%。

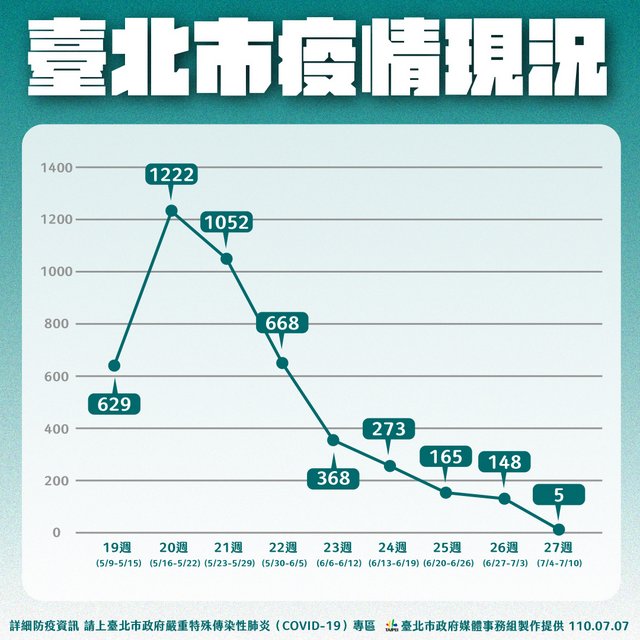

第二部分:台北的防疫交通应对策略

相比之下,台北市在2021年5月疫情升温时采取了差异化措施:

1、维持公共交通基本运营,但缩减班次30%

2、实施"实名制乘车",要求乘客扫描QR码登记

3、针对确诊者足迹涉及的线路进行深度消杀

4、推出"防疫出租车"专案,提供确诊者就医运输服务

值得注意的是,台北捷运在疫情高峰期的客流量虽下降60%,但始终保持运营,市政府通过增加车辆消毒频次(每4小时一次)和安装紫外线杀菌设备来保障安全。

第三部分:两种模式的比较分析

3.1 决策逻辑差异

长春的"休克式"停运体现"动态清零"总方针,旨在通过彻底阻断人员流动控制传播链,而台北的"精准防控"更注重平衡防疫与经济生活,其策略建立在全民戴口罩(当时佩戴率达98%)和疫苗接种(两剂覆盖率达80%)基础上。

3.2 社会成本对比

长春停运导致:

- 医疗资源紧张时期出现"就医难"问题

- 物流受阻引发短暂物资供应波动

- 据吉林大学调查,83%企业出现经营困难

台北模式则面临:

- 公共交通成为传播风险点(约占当时确诊轨迹的17%)

- 司机感染风险上升(出租车司机确诊率是平均的2.3倍)

- 财政补贴压力(每月增加约2亿新台币防疫支出)

3.3 实施效果评估

长春在停运后14天实现社会面清零,但付出较大经济代价(当季GDP下降12.7%),台北采取的措施使疫情在8周后得到控制,但期间确诊总数达长春的4.6倍。

第四部分:交通防疫的技术创新

两地都尝试用技术手段弥补物理限制:

- 长春推出"电子通行证"系统,审批防疫车辆3.2万辆次

- 台北开发"社交距离APP",预警与确诊者接触情况

- 共同点是都加强了共享单车消毒(长春日均消杀1.8万次,台北1.2万次)

第五部分:民众反应与社会适应

长春市民初期出现"抢购潮",后期通过社区团购解决基本需求,社交媒体数据显示,"交通停运"相关讨论中,理解政策(42%)与生活不便(37%)成为主要情绪。

台北则出现"自主减乘"现象,许多市民主动改用自行车(骑行量增长210%)或步行,但针对确诊者足迹公布引发的"猎巫"现象也引发争议。

第六部分:对城市应急体系的启示

1、预案弹性:需要建立分级响应机制,避免"一刀切"

2、数字治理:实名制乘车等数据应更好服务于流调

3、替代系统:长春后期启用的"公交超市"模式值得借鉴

4、心理支持:台北在捷运站设置的"防疫心理咨询点"效果显著

当疫情成为检验城市治理能力的试金石,长春与台北的案例告诉我们:没有放之四海而皆准的完美方案,只有不断适应变化的智慧选择,未来城市交通防疫可能需要走向"精准停运"与"智能疏导"相结合的新模式,在保障公共健康的同时,守护城市应有的活力与温度。

发表评论