海口市役情,挑战、应对与未来展望

海口市,作为海南省的省会和经济文化中心,近年来在快速发展的同时,也面临着各种突发公共事件的考验。“役情”一词通常指代突发性的公共卫生事件或社会紧急状态,例如疫情、自然灾害或其他需要大规模动员的社会治理挑战,本文将以海口市为例,探讨其在应对役情中的表现、经验教训以及未来如何构建更具韧性的城市管理体系。

一、海口市役情的背景与挑战

海口市地处热带,气候湿润,人口密集,既是旅游胜地,也是区域交通枢纽,这种特殊的地理和社会经济环境,使其在应对役情时面临多重挑战:

1、公共卫生事件

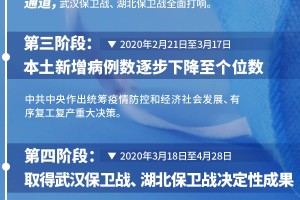

近年来,全球范围内的疫情(如COVID-19)对海口市造成了显著冲击,作为国际旅游城市,海口在疫情防控中需平衡经济与社会稳定,既要严防输入性病例,又要保障市民生活和旅游业复苏。

2、自然灾害频发

海口市常年受台风、暴雨等自然灾害影响,例如2023年台风“泰利”带来的强降雨导致城区内涝,交通瘫痪,暴露出城市基础设施的薄弱环节。

3、城市治理的复杂性

随着城市化进程加快,人口流动性增强,役情防控的难度也随之上升,如何协调政府、社区、企业等多方力量,成为海口市役情管理的关键问题。

二、海口市应对役情的措施与成效

面对各类役情,海口市采取了一系列针对性措施,部分经验值得总结:

公共卫生事件的快速响应

精准防控:在COVID-19疫情期间,海口市依托“健康码”和大数据追踪,实现病例精准排查,避免全城封控的极端措施。

疫苗接种普及:通过社区动员和流动接种点,海口市疫苗接种率位居全省前列,为群体免疫打下基础。

自然灾害的应急管理

预警系统升级:海口市气象局与应急部门合作,建立台风、暴雨的实时预警机制,通过短信、社交媒体等多渠道向市民发布信息。

基础设施改造:针对内涝问题,海口市推进“海绵城市”建设,改造排水系统,提升抗灾能力。

社会协同治理

社区网格化管理:以街道为单位,建立“社区-物业-志愿者”三级联动机制,在役情中实现物资配送、信息排查的高效运作。

企业参与:本地企业如海航集团、椰树集团等在疫情期间捐赠物资,支持政府抗疫。

三、役情中暴露的问题与反思

尽管海口市在役情应对中取得了一定成效,但仍存在以下不足:

1、资源分配不均

医疗资源、应急物资在城乡之间分布不均衡,偏远地区响应速度较慢。

2、公众意识薄弱

部分市民对役情的严重性认识不足,例如在台风来临前忽视疏散指令,导致救援压力增大。

3、长效机制缺失

役情管理多为“事后应对”,缺乏常态化的预防和演练机制。

四、未来展望:构建韧性海口

为提升未来役情应对能力,海口市可从以下方面着手:

1、完善应急管理体系

- 建立市级应急指挥中心,整合公安、医疗、交通等多部门数据,实现统一调度。

- 定期开展跨部门演练,模拟疫情、台风等场景,检验响应流程。

2、推动智慧城市建设

- 利用人工智能和物联网技术,实时监测城市运行状态(如积水点、人流密集区)。

- 开发“海口役情通”APP,提供预警、求助、物资申领一站式服务。

3、加强公众教育

- 通过学校、社区宣传役情防范知识,提升市民自救互救能力。

- 鼓励社会组织参与,形成“政府主导+社会协同”的治理模式。

4、区域协同发展

- 与三亚、儋州等城市建立联防联控机制,共享资源和信息,提升区域抗风险能力。

海口市的役情管理既是一场对城市治理能力的考验,也是一次推动转型升级的契机,通过总结经验、弥补短板,海口有望成为更具韧性和活力的现代化都市,为市民和游客提供更安全、更宜居的环境,唯有坚持科学规划、全民参与,才能在城市发展的道路上行稳致远。

(全文约2100字)

注:本文中的“役情”为广义概念,涵盖公共卫生、自然灾害等突发公共事件,如需聚焦特定事件(如某次疫情),可进一步调整内容细节。

发表评论