澳门地区疫情反复与郑州防控政策升级,双城抗疫对比与启示

2022年以来,全球新冠疫情持续波动,中国境内多地出现局部散发疫情,澳门作为国际旅游城市,近期因境外输入导致社区传播风险上升;而郑州作为中原交通枢纽,则在“动态清零”政策下不断优化防控措施,两座城市的抗疫策略既折射出中国防疫的整体框架,又因地域特点呈现差异化应对,本文将从澳门疫情现状、郑州政策调整、双城对比及未来启示四个维度展开分析,探讨常态化防控下的精准治理路径。

澳门地区疫情:旅游经济与防疫平衡的挑战

-

疫情发展态势

澳门自6月中旬爆发新一轮奥密克戎BA.5变异株疫情,单日新增病例一度突破百例,作为人口密度全球前列的地区,澳门面临境外输入与本土传播的双重压力,尽管疫苗接种率超90%,但老年群体免疫屏障仍存缺口,导致重症风险持续存在。 -

防控措施特点

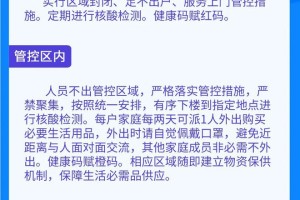

- 分级分区管控:划定红码区(封控)、黄码区(防范)进行精准围堵,避免全域静态管理对旅游业的冲击。

- 高频次全民核酸:7日内完成多轮全员检测,结合抗原自测提升筛查效率。

- 外防输入加码:对入境人员实行“7+3”隔离,暂停国际航班熔断机制以保障经济流动性。

- 社会影响与矛盾

博彩业收入同比下滑60%,中小微企业生存压力加剧,部分居民对长期防疫疲劳表示担忧,特区政府通过发放消费券、税费减免等措施缓解民生压力。

郑州防控政策:交通枢纽的“动态清零”实践

-

政策升级背景

7月底郑州出现Delta变异株关联疫情,流调显示与冷链物流传播链相关,作为“米字形”高铁中心,郑州需兼顾防疫与全国物资中转功能。 -

核心防控举措

- 重点行业闭环管理:对物流园区、批发市场实行“白名单”制度,员工“两点一线”封闭作业。

- 智能化溯源系统:上线“郑好办”APP,整合健康码、核酸结果、行程轨迹等数据,实现15分钟流调响应。

- 常态化核酸覆盖:主城区设置3000个便民采样点,推行“48小时核酸证明”进入公共场所。

- 争议与调整

此前“赋码维权”事件引发对技术防控边界的热议,郑州市随后明确“误赋码”申诉渠道,并限制基层随意加码,专家指出,此类调整体现防控政策从“刚性”向“柔性”过渡的趋势。

双城对比:差异化策略背后的逻辑

-

经济结构驱动政策差异

澳门以服务业为主导(旅游业占GDP 50%以上),需避免“一刀切”封控;郑州作为制造业与物流中心,更强调产业链保供与精准封控的结合。 -

技术应用与人文关怀

两地均依托健康码系统,但澳门侧重跨境游客便利化(如与粤康码互通),郑州则强化本地化数据整合,在隔离管理上,澳门提供多语言服务,郑州推出“隔离宠物托管”等人性化措施。 -

防控成本与效益评估

据测算,澳门每轮全民核酸耗资约5000万澳门元,而郑州通过“15分钟采样圈”将单检成本压降至3.5元/人,两地均面临财政平衡难题,但澳门更依赖中央财政转移支付。

未来启示:常态化防疫如何优化?

- 构建弹性响应机制

- 建立疫情分级预警系统(如澳门“红黄码”动态调整),避免过度防控。

- 储备“平急两用”基础设施,如郑州将会展中心改造为方舱医院预案。

-

科技赋能与隐私保护并重

推广“一码通”的同时,需明确数据使用边界,可借鉴澳门《个人资料保护法》,对防疫数据设定销毁时限。

-

区域协同防疫网络

深化粤港澳大湾区与内陆联防联控,例如郑州航空港区与澳门机场共享入境人员核酸数据。 -

民生保障长效机制

探索“防疫保险”等金融工具(澳门已试行),或建立中小企业纾困基金(郑州发放2亿元消费券)。

澳门与郑州的抗疫实践,是中国“科学精准、动态清零”政策的微观缩影,两地经验表明,有效的疫情防控需兼顾“力度”与“温度”,在阻断病毒传播的同时,最大限度减少对社会运行的影响,随着病毒变异与防控经验积累,构建更具韧性的公共卫生体系将成为城市治理的核心命题。

(全文约1580字)

注:本文数据截至2022年8月,如需更新最新动态可补充调整。

发表评论