双城记,澳门与北京的文化交响曲

在中华大地的南北两端,坐落着两座风格迥异却又紧密相连的城市——澳门与北京,前者是珠江口西岸的"东方拉斯维加斯",后者是华北平原上的千年帝都,当澳门的葡式碎石路遇见北京的青砖灰瓦,当大三巴牌坊遥望紫禁城,这两座城市共同演绎着一曲跨越时空的文化交响乐,本文将从历史渊源、建筑风貌、饮食文化、语言特色、节庆活动、经济互动以及未来展望七个维度,深入探讨澳门与北京这两座城市如何在保持各自独特魅力的同时,又在文化上相互影响、彼此成就。

历史渊源:海洋文明与农耕文明的对话

澳门与北京的历史轨迹,恰如海洋文明与农耕文明在中国版图上的对话,北京作为六朝古都,自元代起便成为中国的政治中心,其历史可追溯至三千年前的燕国都城蓟城,紫禁城的红墙黄瓦见证了明清两代的帝王更迭,天坛的圜丘坛承载着"天子祭天"的古老传统,这座城市的一砖一瓦都镌刻着中华正统文明的印记。

相比之下,澳门的历史则是一部中西交融的海洋史诗,1557年,葡萄牙人获准在澳门半岛定居,这个小小的半岛逐渐发展成为连接东西方的重要枢纽,作为中国最早对外开放的港口之一,澳门比香港早近三百年接触西方文明,成为西方传教士、商人和探险家了解中国的窗口,意大利传教士利玛窦正是从澳门出发,最终抵达北京,并在明朝万历年间获准进入紫禁城,开启了中西文化交流的新篇章。

有趣的是,两座城市在历史上的交汇点不止于此,清朝康熙年间,来自澳门的葡萄牙传教士徐日升和张诚作为翻译,参与了中俄《尼布楚条约》的谈判;乾隆时期,澳门成为"广州十三行"对外贸易体系的重要组成部分,大量来自北京的宫廷订单通过澳门流入西方,这种历史渊源为两座城市的文化交流奠定了深厚基础。

建筑风貌:中西合璧与皇家气派的碰撞

漫步澳门街头,最引人注目的莫过于其独特的中西合璧建筑风格,大三巴牌坊作为圣保禄教堂的前壁遗迹,其巴洛克风格的主体上雕刻着中式的牡丹和菊花图案,顶端的十字架下竟是一只展翅的鸽子与太阳、月亮及星辰的浮雕,这种天马行空的组合在世界建筑史上堪称绝无仅有,而妈阁庙作为澳门最古老的庙宇,其门前却立着葡萄牙风格的波浪形地砖,这种看似矛盾的搭配在澳门却显得异常和谐。

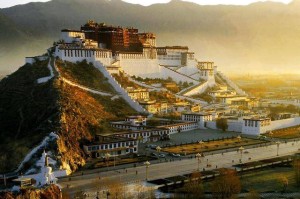

相比之下,北京的建筑则处处彰显着皇家气派与礼制规范,紫禁城严格遵循《周礼·考工记》"前朝后市,左祖右社"的布局原则,太和殿、中和殿、保和殿三大殿坐落在中轴线上,体现了"天子居中"的传统理念,四合院的布局则以北房为尊,东西厢房为次,倒座房为宾,通过建筑空间明确区分尊卑长幼,反映了儒家伦理的深刻影响。

两座城市的建筑对话在20世纪后进入新阶段,澳门回归后兴建的金莲花广场与北京天安门广场遥相呼应;北京国家大剧院的现代设计理念也影响了澳门文化中心的建筑风格,2019年落成的澳门新中央图书馆由北京建筑设计研究院设计,其"城市客厅"的概念既吸收了北京传统四合院的围合思想,又融入了澳门特有的开放精神,成为两地建筑文化交流的最新见证。

饮食文化:精致点心与宫廷御膳的邂逅

澳门的饮食文化如同这座城市一样多元融合,著名的葡国菜并非原汁原味的葡萄牙料理,而是经过澳门本地化改造的独特菜系,非洲鸡采用葡萄牙烹饪技法,却加入了东南亚的椰浆和咖喱;马介休(腌鳕鱼)源自葡萄牙传统食材,却被澳门厨师创新出炒、烤、烩等多种做法,而澳门土生葡人家庭秘制的"免治"(minchi,肉末土豆丁)更是中西合璧的典范,通常搭配米饭和煎蛋,成为澳门人家常菜的代表。

北京的饮食则深深植根于北方农耕文化和宫廷御膳传统,烤鸭作为北京美食的名片,其历史可追溯至明朝宫廷,全聚德的挂炉烤鸭与便宜坊的焖炉烤鸭各擅胜场,宫廷小吃如豌豆黄、驴打滚、艾窝窝等,原是清代御膳房为后宫制作的精致点心,后流入民间成为大众美食,而涮羊肉则展现了游牧民族对北京饮食的影响,铜锅清汤的吃法体现了"大道至简"的烹饪哲学。

两座城市的美食交流近年来日益频繁,澳门著名餐饮集团"澳门赛马会"在北京开设分店,将正宗的葡国菜引入京城;而北京全聚德也在澳门威尼斯人度假村开设分店,让澳门居民和游客品尝到地道的北京烤鸭,更有趣的是,一些创新厨师开始尝试将两地风味融合,如"葡汁烤鸭""京酱马介休"等跨界菜品,开创了中华美食的新流派。

语言特色:粤语葡语混搭与京味儿的对比

澳门的语言景观堪称世界语言学的活标本,走在澳门街头,你可能同时听到粤语、葡萄牙语、普通话和英语,而土生葡人使用的"澳门土语"(Patuá)更是一种以葡萄牙语为基础,混合了马来语、粤语和印度语的克里奥尔语,被联合国教科文组织列为"严重濒危语言",日常用语中,"阿婆"(avo,祖母)、"梳化"(sofa,沙发)这类粤语借词与葡语词汇混用的情况比比皆是,形成了独特的语言生态。

北京话则以其鲜明的"京味儿"特色著称,儿化音的大量使用(如"这儿""那儿"),特有的词汇如"甭""咱""遛弯儿",以及独特的语调和节奏,构成了辨识度极高的"京片子",相声、评书等传统曲艺形式更将北京话的幽默与智慧发挥到极致,侯宝林、马三立等大师的作品成为北京语言艺术的瑰宝。

随着两地交流的深入,语言上的相互影响也日渐显现,澳门年轻人中流行着"京澳混搭"的表达方式,如"超正"(粤语)+"倍儿棒"(北京话)的组合;而北京的一些咖啡馆也开始使用澳门葡式咖啡的名称"cafézinho"(小咖啡)作为特色产品,这种语言上的交融不仅丰富了汉语的表达方式,也为两地人民的情感沟通架起了桥梁。

节庆活动:西方狂欢与东方庙会的交融

澳门的节庆日历体现了东西方文化的完美共存,每年春季的"苦难耶稣圣像巡游"是天主教四旬期的重要活动,信徒们抬着圣像沿街游行,场面庄严肃穆;而农历四月的"醉龙节"则是传统中华文化节日,舞者边饮酒边舞动木龙,祈求渔业丰收,12月的"澳门光影节"用现代灯光艺术装点历史建筑,而除夕夜的"澳门国际烟花比赛汇演"则吸引了全球顶尖烟花团队参赛。

北京的节庆活动则深深植根于农耕文明和皇家传统,春节的庙会文化以地坛、龙潭湖庙会为代表,糖葫芦、风车、空竹等传统玩意儿唤起人们的童年记忆;端午节的北海公园龙舟赛延续了皇家"太液池竞渡"的悠久历史;中秋节的颐和园赏月活动则再现了"琼岛春阴"的古典意境,近年来,北京国际音乐节、798艺术节等现代节庆也为古都注入了新的活力。

值得关注的是,两地节庆文化正在相互借鉴,澳门将北京庙会的元素融入本土活动,设立了"京味小吃"专区;北京则借鉴澳门光影节的经验,推出了"故宫上元夜"灯光秀活动,2019年,澳门艺术团体首次参加北京地坛庙会的演出,带来了融合葡国土风舞和粤剧元素的创新表演,受到京城观众的热烈欢迎。

经济互动:旅游合作与产业互补的新篇章

回归后的澳门经济蓬勃发展,旅游业、会展业和金融业成为支柱产业,2019年,澳门接待游客超过3900万人次,其中内地游客占比超过70%,北京作为内地最重要的客源地之一,每年为澳门输送大量高端游客,两地航空公司开通了每日多班的直飞航线,飞行时间仅需3小时左右,大大便利了人员往来。

北京则凭借其科技创新优势,与澳门形成了良好的产业互补,中关村科技园区与澳门青年创业孵化中心建立了合作关系,推动京澳两地在人工智能、中医药等领域的联合研发,2018年,澳门科技大学与北京理工大学合作设立"空间科学联合实验室",成为两地高等教育合作的典范。

横琴粤澳深度合作区的建设为京澳合作提供了新平台,北京多家知名企业已在横琴设立分支机构,参与"澳门+"产业发展,中国银行澳门分行与北京总部联动,推动人民币国际化业务;京澳两地的会展业也形成了"北京会议—澳门展览"的分工模式,共同开拓国际市场。

文化共生与创新发展的蓝图

站在新的历史起点上,澳门与北京的文化交流面临前所未有的机遇,随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的实施,澳门作为"一中心、一平台、一基地"(世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台、以中华文化为主流多元文化共存的交流合作基地)的定位更加明确,与北京的文化合作空间更加广阔。

教育领域,澳门高校与北京名校的学生交换项目逐年增加,澳门学生赴清华、北大深造,北京学生也选择澳门大学学习葡语和旅游管理,文化创意产业方面,两地的合作电影项目如《澳门风云》系列在北京取景,北京的文化演出团体也频繁赴澳门参加艺术节。

展望未来,澳门与北京可望在以下领域深化合作:共同申报世界文化遗产扩展项目,将澳门历史城区与北京中轴线打包申遗;联合开发"海上丝绸之路"文化旅游线路,串联起两地的历史遗迹;建立京澳文化创意产业联盟,推动影视、动漫、设计等领域的协同发展。

从大三巴到天安门,从葡式碎石路到紫禁城金砖,澳门与北京这两座城市用各自的方式诠释着中华文明的包容与创新,澳门的多元共生展现了中华文化海纳百川的气度,北京的厚重底蕴则体现了中华文明一脉相承的韧性,在全球化与本土化并行的今天,两座城市的对话不仅丰富了各自的文化内涵,也为世界文明交流互鉴提供了中国方案,正如澳门作家飞历奇在小说《爱情与小脚趾》中所写:"真正的文化就像阳光,穿过棱镜后会折射出七彩光芒,但其本质依然是那束温暖的光。"澳门与北京的文化交响曲,正是这束光的最美和声。

发表评论