石家庄病例与北京关联,疫情传播链的追踪与防控挑战

跨区域传播的警示与应对**

石家庄市新增的新冠肺炎确诊病例与北京市的疫情传播链存在明显关联,引发社会广泛关注,这一跨区域传播现象不仅凸显了当前疫情防控的复杂性,也对京津冀地区的联防联控机制提出了新的挑战,本文将从石家庄病例的溯源、与北京疫情的关联、防控措施的调整以及公众应对建议等方面展开分析,探讨如何有效阻断疫情传播链。

石家庄新增病例的溯源分析

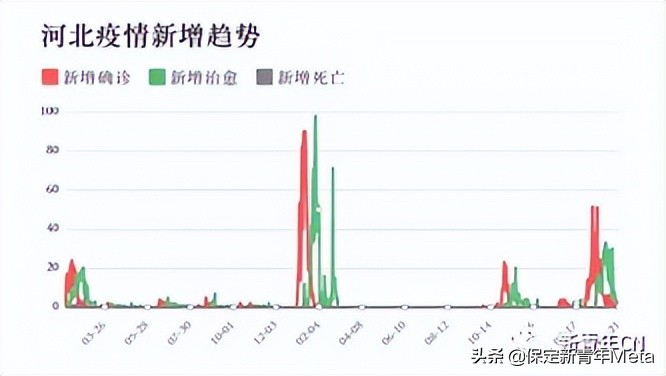

2023年10月以来,石家庄市陆续报告多例新冠肺炎确诊病例,其中部分病例的流行病学调查显示,其感染源头与北京市的聚集性疫情密切相关,根据河北省卫健委的通报,石家庄的部分感染者曾于近期前往北京,或与来自北京的确诊病例有过密切接触。

石家庄某区的一名确诊病例曾于10月初前往北京某商场购物,而该商场随后被确认为北京本轮疫情的传播热点之一,石家庄另一名感染者的密接者中,有一名北京返石人员,该人员在返石后核酸检测呈阳性,并导致后续的社区传播。

这些案例表明,石家庄的疫情并非独立暴发,而是与北京的疫情存在明确的传播链关联,由于京津冀地区人员流动频繁,跨区域传播的风险始终存在,这也使得疫情防控的难度进一步加大。

北京疫情对石家庄的影响

北京作为全国重要的经济、政治和文化中心,人口流动性极高,北京市出现多起聚集性疫情,涉及商场、餐厅、学校等多个场所,部分感染者的活动轨迹复杂,导致疫情外溢风险增加。

石家庄距离北京仅约280公里,高铁车程仅需1小时左右,两地之间的通勤、商务、探亲等人员往来十分频繁,北京的疫情很容易通过人员流动扩散至石家庄,由于奥密克戎变异株的传播力极强,即使短暂的接触也可能导致感染,这使得跨区域传播的风险进一步上升。

值得注意的是,石家庄的部分病例在感染初期并未出现明显症状,导致病毒在社区内隐匿传播,直到大规模核酸检测才发现阳性病例,这种情况表明,仅依靠传统的流调手段可能难以完全阻断传播链,必须结合更高效的核酸筛查和大数据追踪技术。

京津冀联防联控机制的挑战与优化

面对跨区域传播的疫情,京津冀地区的联防联控机制显得尤为重要,自2020年疫情暴发以来,三地已建立了信息共享、协同流调、应急响应等合作机制,但在实际操作中仍面临一些挑战:

- 信息传递的时效性问题:由于疫情发展迅速,部分病例的流调信息可能存在滞后,导致跨区域协查不够及时。

- 核酸检测标准的不统一:不同地区的核酸检测频次和范围可能存在差异,影响对潜在感染者的早期发现。

- 人员流动管理的难度:尽管部分地区采取“非必要不出行”政策,但实际执行中仍存在漏洞,如部分人员通过自驾等方式跨区域流动,难以完全管控。

针对这些问题,专家建议:

- 加强数据互通:建立更高效的跨区域疫情信息共享平台,确保流调数据实时更新。

- 统一防控标准:京津冀三地可协商制定一致的核酸检测和隔离政策,减少因政策差异导致的防控漏洞。

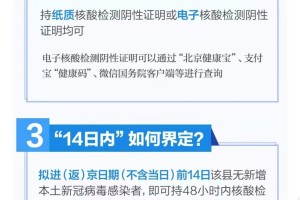

- 强化交通管控:在疫情高风险时期,可对跨省市公共交通实施更严格的健康码和核酸证明查验。

石家庄的防控措施与公众应对建议

面对与北京关联的疫情,石家庄市迅速采取了一系列防控措施,包括:

- 重点区域管控:对涉及北京疫情传播链的小区、商场等场所进行封控管理。

- 扩大核酸检测范围:在多个区县开展全员核酸检测,以尽快发现潜在感染者。

- 加强公共场所防控:严格落实扫码、测温、戴口罩等防疫措施,减少聚集性活动。

对于公众而言,应采取以下措施降低感染风险:

- 减少跨区域流动:如非必要,尽量避免前往疫情高风险地区。

- 做好个人防护:在公共场所佩戴口罩,保持社交距离,勤洗手、勤消毒。

- 主动报备行程:如有北京等中高风险地区旅居史,应及时向社区报备并配合核酸检测。

- 关注官方信息:避免传播未经证实的疫情消息,以政府发布的权威信息为准。

未来疫情防控的展望

石家庄病例与北京疫情的关联再次提醒我们,在全球化与城市群发展的背景下,疫情的传播已不再局限于单一地区,而是呈现出跨区域、多点散发的特点,未来的疫情防控需要更加注重区域协同,并借助科技手段提升流调与管控效率。

随着新冠病毒的不断变异,疫苗接种和加强免疫仍是降低重症和死亡风险的关键,公众应积极配合疫苗接种,尤其是老年人和基础疾病患者,以增强群体免疫屏障。

石家庄与北京疫情的关联案例表明,疫情防控仍是一场持久战,需要政府、社会和个人的共同努力,只有通过科学的防控策略、高效的跨区域协作以及公众的积极配合,才能最大限度地减少疫情对社会经济的影响,守护人民群众的健康安全。

发表评论