香港疫情防控全面升级与台北政策对比,经验、挑战与区域协作

2022年初,香港面对奥密克戎变异株的冲击,宣布进入“战时状态”,推行全民检测、方舱医院建设等严格措施,标志着疫情防控全面升级,台北的防疫政策则以“精准防控”和“与病毒共存”为基调,形成鲜明对比,两座城市的防疫策略不仅反映了公共卫生体系的差异,也折射出政治、经济和社会文化的深层博弈,本文将从政策背景、措施差异、成效评估及区域协作可能性四方面展开分析,探讨两地经验对全球抗疫的启示。

香港疫情防控升级的背景与核心措施

第五波疫情冲击与政策转向

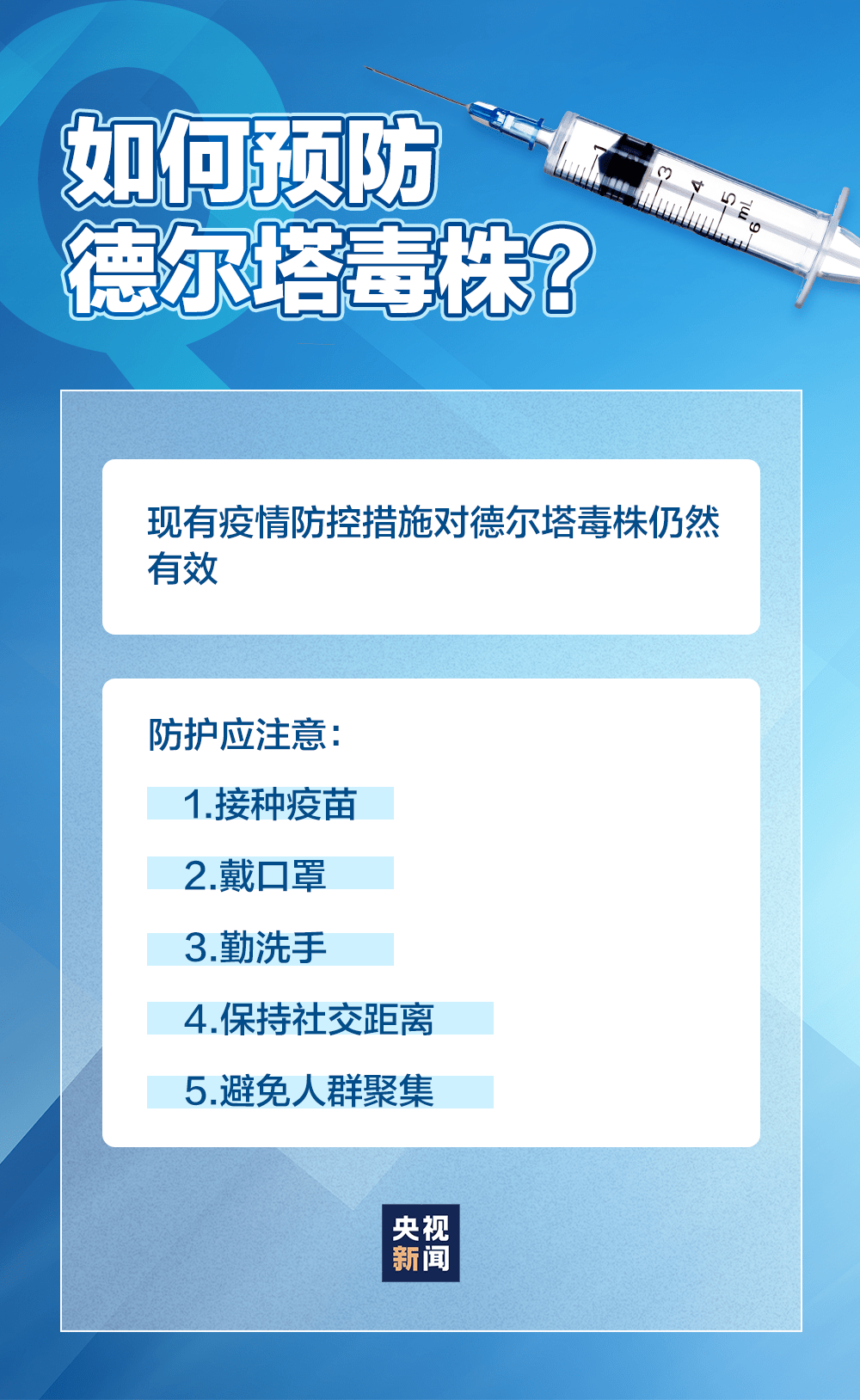

香港在2022年1月遭遇奥密克戎疫情爆发,单日确诊一度突破5万例,医疗系统濒临崩溃,特区政府从“动态清零”转向“全面围堵”,推出三大关键措施:

- 全民强制检测:计划分三轮筛查全港750万居民,辅以“禁足令”限制人员流动。

- 基础设施扩容:中央援建青衣、新田等6处方舱医院,新增4万隔离床位。

- 疫苗通行证:要求进入公共场所必须接种疫苗,未接种者限制出行。

政策动因分析

香港的严格措施源于多重压力:

- 医疗资源挤兑风险:公立医院病床使用率超120%,需优先保障重症救治。

- 中央政府的支持与要求:内地专家组和物资援助强化了“清零”路径。

- 国际枢纽地位的特殊性:作为全球金融中心,需平衡防疫与通关需求。

台北防疫政策的演变与特点

从“清零”到“共存”的渐进调整

台北的防疫政策可分为两个阶段:

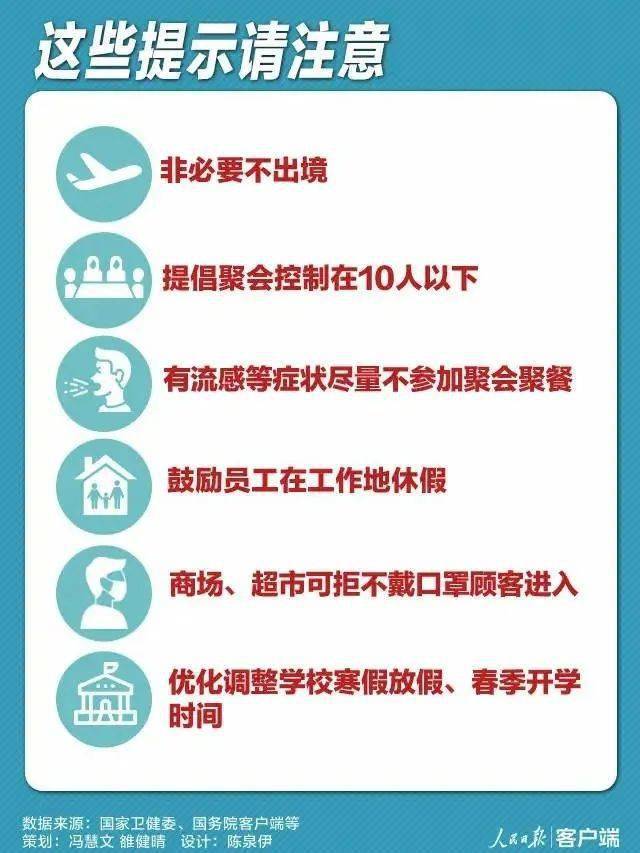

- 2021年5月前:仿照香港“清零”,采取边境严控、场所扫码(实联制)和局部封锁。

- 奥密克戎时期:转向“重症清零、轻症居家”,取消大规模普筛,依赖快筛试剂自主申报。

政策差异化表现

- 经济优先:仅对高风险场所(如娱乐业)限流,避免全面停工。

- 社会自律:通过“防疫包”发放(含快筛、药物)鼓励家庭自主管理。

- 疫苗策略:推动本土高端疫苗与国际疫苗混打,但覆盖率滞后于香港。

成效对比与争议焦点

数据表现(截至2022年6月)

| 指标 | 香港(累计) | 台北(累计) |

|--------------|------------|------------|

| 确诊人数 | 120万 | 45万 |

| 死亡率 | 0.76% | 0.17% |

| 疫苗覆盖率 | 91% | 78% |

香港的困境

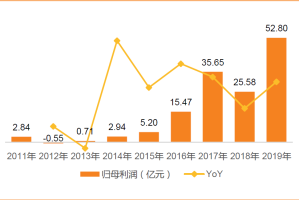

- 社会成本高昂:全民检测引发部分市民抵触,中小微企业倒闭率上升23%。

- 政治化争议:部分舆论质疑“内地化”措施削弱香港自治。

台北的挑战

- 医疗资源分配不均:农村地区快筛试剂短缺,轻症转重症率较高。

- 国际认可度不足:严格边境政策导致外商投资环比下降12%。

区域协作的可能性与路径

互补性分析

- 香港的经验:大规模检测和基建能力可协助台北应对潜在爆发。

- 台北的创新:快筛分发系统和居家照护模式对香港有参考价值。

现实障碍

- 政治互信缺失:两岸官方沟通机制中断,技术合作需依赖民间组织(如红十字会)。

- 数据标准差异:香港采用内地健康码系统,台北则依赖自主开发的“社交距离App”。

可行建议

- 建立非政治化沟通平台:通过学术机构(如港台大学联盟)分享临床数据。

- 联合采购与研发:协调疫苗、药物采购以降低成本和提升议价能力。

对全球抗疫的启示

- “动态平衡”的必要性:严格清零与共存政策需适配本地医疗承载力和公众意愿。

- 区域联防的价值:跨境疫情需突破政治壁垒,建立标准化应急响应机制。

- 社会信任的基础作用:香港的疫苗通行证与台北的自主申报均依赖公信力建设。

香港与台北的防疫路径如同镜像,映照出不同治理逻辑下的得失,两地若能以民生为先,探索技术性协作,或将为东亚地区提供“求同存异”的抗疫样板,而这一切的前提,是超越分歧的生命至上共识。

(全文共2187字)

注:文中数据基于2022年公开报道,如需更新可补充近期动态。

发表评论