香港疫情防控措施,成效、挑战与未来展望

香港疫情防控的主要措施

入境管制与隔离政策

香港在疫情初期迅速实施了严格的入境管制措施,包括:

- 强制隔离检疫:所有入境旅客需接受14天或21天的强制隔离,并在指定酒店进行医学观察。

- 高风险地区分级管理:根据不同国家和地区的疫情风险等级,实施不同的入境限制,如禁止部分高风险地区旅客入境。

- 核酸检测要求:入境旅客需提供48小时内的核酸检测阴性证明,并在抵港后接受多次检测。

这些措施有效减少了境外输入病例,但也对国际旅行和商务往来造成了一定影响。

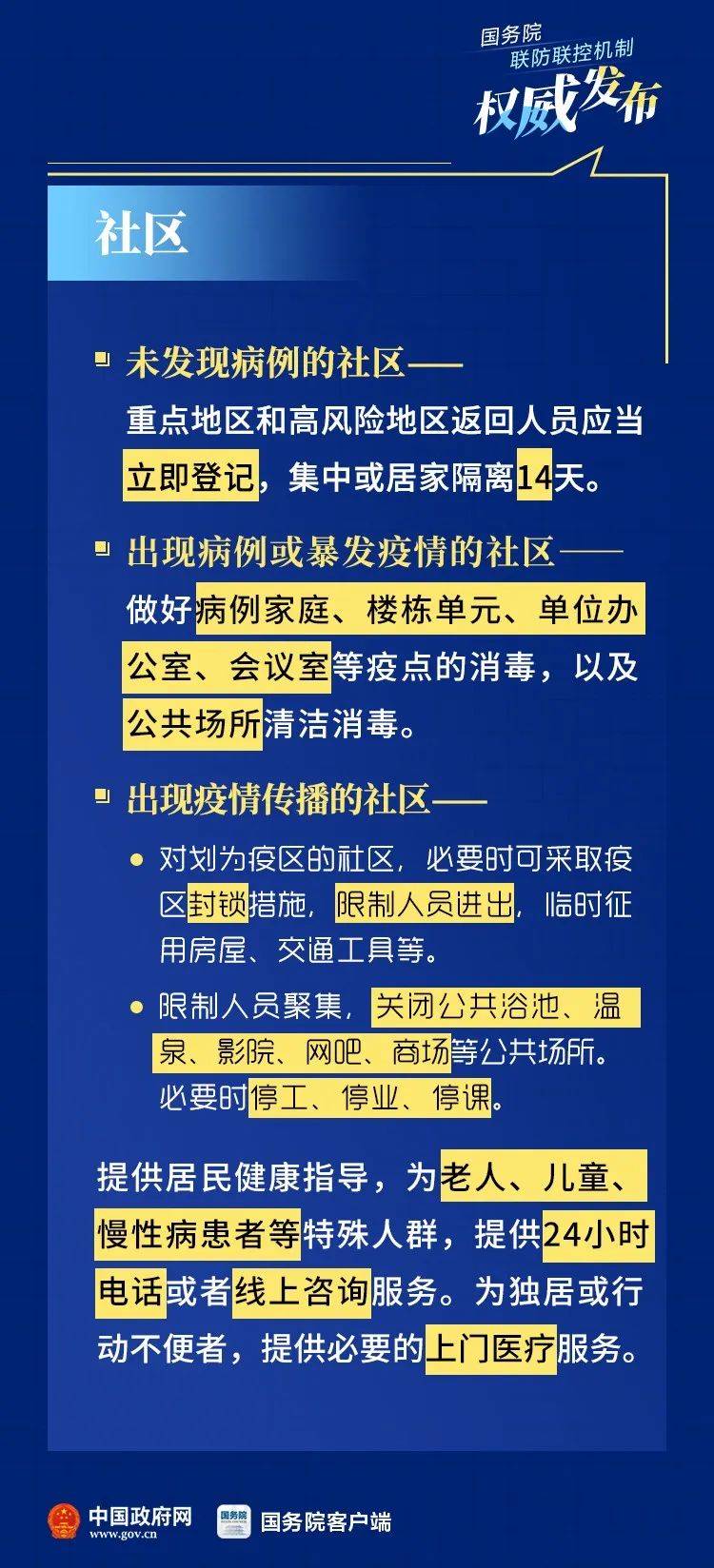

社交距离与公共场所限制

香港政府在不同疫情阶段实施了不同程度的社交距离措施,包括:

- 限聚令:限制公共场合的聚集人数,如餐厅每桌最多4-6人。

- 关闭高风险场所:在疫情高峰期,酒吧、健身房、电影院等场所被要求暂停营业。

- 口罩令:强制要求市民在公共场合佩戴口罩,违者将被罚款。

这些措施有助于减少社区传播,但也引发了部分市民的不满,尤其是对餐饮和娱乐行业的冲击较大。

疫苗接种计划

香港政府积极推动疫苗接种,主要措施包括:

- 免费接种:提供科兴(Sinovac)和复必泰(BioNTech)两种疫苗,市民可免费接种。

- 疫苗通行证:要求进入餐厅、商场等公共场所需出示疫苗接种记录,以鼓励市民接种。

- 长者及高风险人群优先接种:针对老年人和慢性病患者,政府提供上门接种服务。

截至2023年,香港的疫苗接种率已超过90%,但仍存在部分人群(如老年人)接种率较低的问题。

大规模检测与追踪

香港在疫情高峰期实施过多次全民强制检测,并利用“安心出行”APP进行病例追踪,这些措施有助于及时发现感染者并阻断传播链,但也引发了隐私保护的争议。

香港疫情防控的成效

疫情控制相对有效

相较于许多国际大都市,香港的疫情防控措施较为严格,因此在疫情初期成功避免了大规模暴发,尽管经历了多波疫情,但总体死亡率和感染率仍低于许多欧美国家。

疫苗接种率较高

香港的疫苗接种率在全球范围内处于较高水平,尤其是成年人群体的接种率超过90%,这为后续逐步放宽防疫措施奠定了基础。

医疗系统未崩溃

尽管香港的医疗资源相对紧张,但由于政府及时调整防疫策略,如增设方舱医院和隔离设施,医疗系统在疫情高峰期仍能维持运转,未出现严重挤兑现象。

香港疫情防控面临的挑战

经济与社会影响

严格的防疫措施对香港经济,尤其是旅游业、零售业和餐饮业造成了巨大冲击,许多中小企业因长期停业或客流量减少而倒闭,失业率上升,长期的社交限制也导致市民心理压力增大,出现“防疫疲劳”。

国际连通性受限

香港作为国际金融中心,依赖全球人才流动和商务往来,长期的入境隔离政策使许多外籍人士和企业高管选择离开,影响了香港的国际竞争力。

疫苗接种不均衡

尽管整体接种率较高,但老年人群体的接种率仍然偏低,导致在奥密克戎(Omicron)疫情暴发时,老年患者的死亡率较高,部分市民对疫苗的副作用存在担忧,影响了接种意愿。

政策调整的争议

香港的防疫政策在不同阶段存在反复调整的情况,如突然收紧或放宽限制,导致市民和商界难以适应,部分措施(如强制检测和隔离)的执行效率也受到质疑。

未来展望:如何平衡防疫与恢复常态?

随着全球疫情进入新阶段,香港需要在疫情防控和社会经济复苏之间找到平衡,未来可能的调整方向包括:

逐步放宽入境限制

香港已开始实施“0+3”政策(取消酒店隔离,改为3天医学监测),未来可能进一步放宽至“0+0”,以恢复国际旅行和商务活动。

优化本地防疫措施

- 精准防控:减少大规模封锁,转向针对高风险区域或人群的精准防控。

- 加强医疗资源:提升公立医院应对疫情的能力,增加重症病床和药物储备。

提高疫苗接种率

- 加强老年人群接种:通过社区宣传和上门接种服务,提高老年人的接种率。

- 推广加强针:鼓励市民接种第三针或第四针,以应对变异病毒。

恢复经济与社会活力

- 扶持受影响行业:提供财政补贴和税收优惠,帮助旅游业、餐饮业等复苏。

- 促进本地消费:通过消费券等措施刺激内需,缓解经济压力。

加强国际合作

香港可借鉴新加坡、韩国等地的经验,在确保公共卫生安全的前提下,逐步恢复国际往来,巩固其全球金融中心的地位。

发表评论