石家庄在校大学生感染,防控措施与应对策略

校园防控与公共卫生挑战**

石家庄市部分高校出现在校大学生感染新冠病毒的情况,引发社会广泛关注,大学生群体由于集体生活、流动性强等特点,一旦出现感染,容易造成聚集性传播,此次事件不仅考验高校的疫情防控能力,也对公共卫生体系提出了新的挑战,本文将围绕石家庄在校大学生感染事件,分析其背景、原因、影响,并探讨有效的防控措施和应对策略。

事件背景与现状

石家庄作为河北省省会,拥有多所高等院校,在校大学生数量庞大,随着国内疫情防控政策的调整,高校逐步恢复线下教学,但病毒的传播风险依然存在,石家庄部分高校报告学生感染病例,涉及多所院校的不同年级,部分学校已采取临时封控措施。

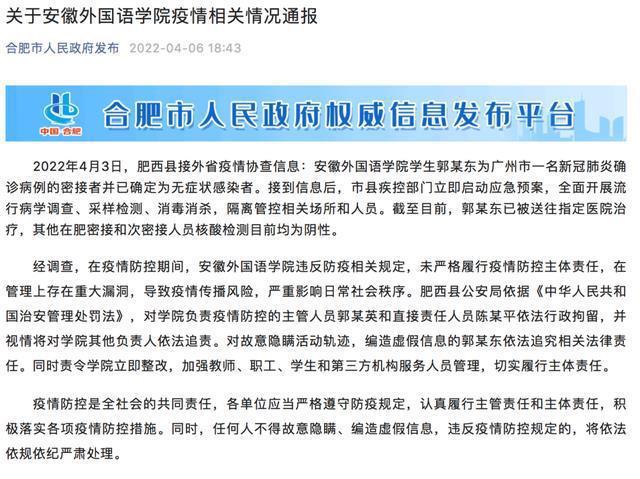

根据官方通报,此次感染病例主要集中在宿舍、教室、食堂等人员密集场所,部分病例存在校外活动史,增加了溯源和防控的难度,石家庄市疾控部门已介入调查,并指导高校加强核酸检测、环境消杀和健康监测。

感染原因分析

校园环境密集,易发生聚集性传播

高校是典型的人员密集场所,学生日常活动如上课、就餐、住宿等均需近距离接触,一旦出现感染者,病毒传播速度较快,部分高校宿舍条件有限,通风不良,进一步增加了感染风险。

学生流动性强,社会面接触复杂

大学生群体社交活跃,部分学生可能在校外兼职、实习或参加聚会,增加了与社会面的接触机会,若校外存在隐匿传播链,病毒可能通过学生带入校园。

防控措施执行不到位

尽管高校普遍采取出入管理、健康监测等措施,但部分学生可能存在松懈心理,如未规范佩戴口罩、未及时上报症状等,导致防控漏洞。

病毒变异与免疫逃逸

新冠病毒不断变异,部分毒株可能具备更强的传播力或免疫逃逸能力,即使接种疫苗的学生也可能感染,增加了防控难度。

影响与挑战

对学生健康与学业的影响

感染学生需接受隔离治疗,可能影响正常学习和考试安排,部分学生可能出现焦虑、恐慌等心理问题,需要学校提供心理支持。

高校管理压力增大

高校需投入更多资源用于核酸检测、环境消杀、隔离管理等工作,同时要平衡疫情防控与正常教学秩序,管理难度加大。

社会舆论与家长担忧

学生感染事件容易引发社会关注,部分家长可能对学校的防控能力产生质疑,高校需加强信息公开和沟通。

公共卫生体系的考验

高校疫情可能外溢至社区,增加社会面传播风险,考验当地疾控部门的应急处置能力。

防控措施与应对策略

加强校园常态化防控

- 严格出入管理:减少非必要外出,对进出校园人员进行健康码、行程码核验。

- 强化健康监测:落实每日体温检测和症状报告制度,鼓励学生自觉进行抗原自测。

- 优化校园环境:加强教室、宿舍、食堂等场所的通风与消毒,减少人员聚集。

提高核酸检测效率

- 定期全员检测:对在校师生进行定期核酸筛查,确保早发现、早隔离。

- 重点人群加密检测:对食堂、保洁、保安等高风险岗位人员提高检测频次。

完善应急处置机制

- 建立快速响应小组:一旦发现病例,立即启动应急预案,进行流调、隔离和转运。

- 设置临时隔离点:在校内或附近安排隔离场所,避免交叉感染。

加强学生教育与心理疏导

- 普及防疫知识:通过线上、线下渠道宣传科学防护措施,提高学生自我防护意识。

- 提供心理咨询服务:开设心理热线或辅导课程,帮助学生缓解焦虑情绪。

家校协同与社会支持

- 加强与家长的沟通:及时通报学校防控措施和疫情动态,争取家长理解与配合。

- 与属地政府联动:与疾控、医院等部门建立协作机制,确保医疗资源充足。

未来展望

高校疫情防控是一项长期任务,需要学校、学生、家长和社会多方共同努力,石家庄在校大学生感染事件提醒我们,即使在常态化防控阶段,仍不能放松警惕,高校可结合智慧校园技术,如健康码打卡、大数据追踪等,提升防控精准度,应继续推进疫苗接种,尤其是加强针接种,筑牢免疫屏障。

公共卫生部门需加强对变异病毒的监测和研究,为防控政策调整提供科学依据,只有通过多方协作,才能最大程度降低校园疫情风险,保障学生的健康与安全。