香港疫情热点追踪,疫情为何在这些区域集中爆发?

香港作为国际大都市,人口密度高、流动性强,在新冠疫情期间多次成为疫情"震中",通过对香港疫情数据的深入分析,我们发现疫情并非均匀分布在全港各区,而是呈现出明显的区域集中特征,本文将系统梳理香港疫情最严重的区域分布情况,深入剖析造成这种不均衡分布的多重因素,并探讨有效的应对策略,为未来疫情防控提供有价值的参考。

香港疫情最严重的区域分布

根据香港卫生防护中心的最新统计数据,香港第五波疫情中,深水埗、观塘、黄大仙等区域持续位列确诊病例榜首,这些区域共同构成了香港本轮疫情的"重灾区",其感染率远超香港平均水平,以深水埗为例,该区每十万人口确诊数一度突破4000例,是香港平均水平的1.5倍以上,而观塘区的公共屋邨如彩云邨、坪石邨等更成为疫情爆发的"震中",单日新增病例曾占全港十分之一。

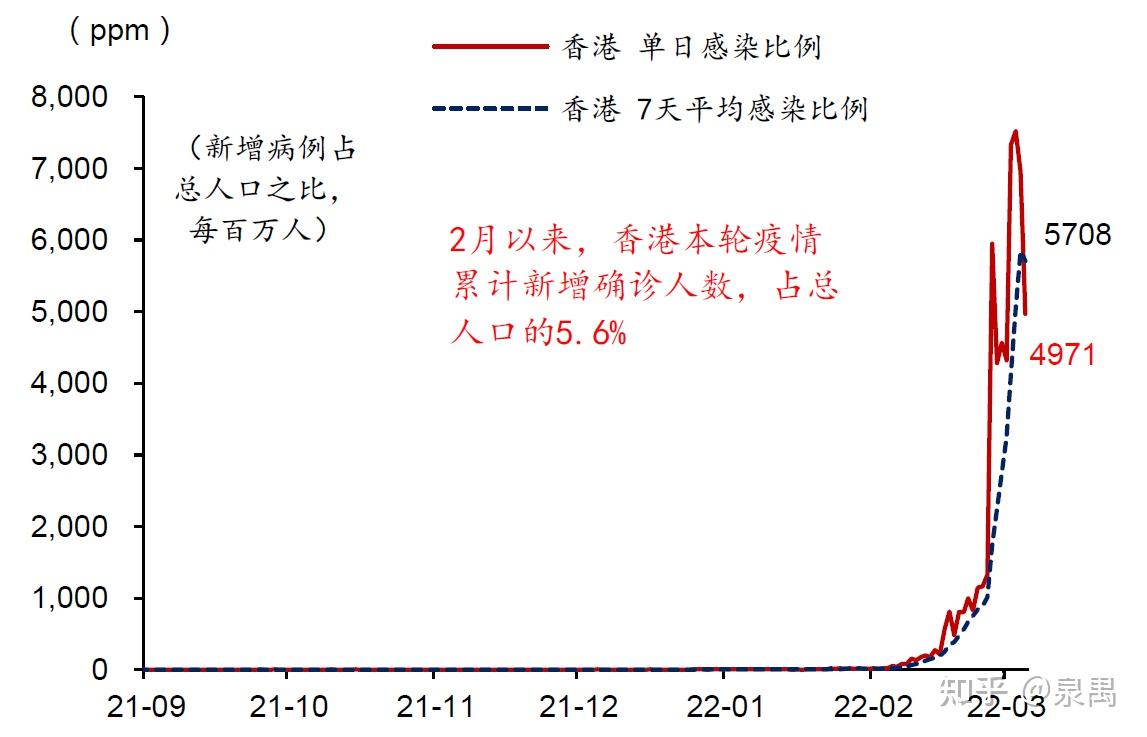

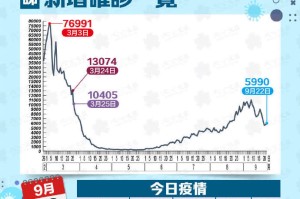

从时间维度看,这些区域的疫情发展呈现出明显的阶段性特征,2022年1月底至2月中旬为快速上升期,2月下旬达到峰值,3月开始缓慢回落但始终维持在高位平台期,值得注意的是,这些区域的病毒传播呈现出明显的聚集性特点,约60%的确诊病例可追溯至特定的屋邨或街区,形成了典型的"疫情热点"。

疫情区域集中的深层原因分析

人口与社会经济因素

疫情重灾区普遍存在人口密度过高的问题,以深水埗为例,其人口密度高达每平方公里4万人,是香港平均水平的3倍,过度拥挤的居住环境极大增加了病毒传播风险,一项调查显示,深水埗㓥房住户中,近40%的家庭曾有成员感染,远高于香港平均水平。

这些区域还集中了香港大部分的低收入群体,据统计,深水埗区家庭月收入中位数不足1.4万港元,显著低于全港平均水平,经济压力导致许多居民不得不继续外出工作,增加了感染风险,医疗资源获取能力有限也延误了部分患者的及时诊治。

老龄化程度高是另一关键因素,黄大仙区65岁以上长者占比达18%,远超全港平均水平,老年人群疫苗接种率相对较低,免疫力较差,成为最易受感染的群体,养老院舍的聚集性感染在这些区域尤为突出。

居住环境与建筑结构

旧式屋邨的设计缺陷助长了病毒传播,观塘、黄大仙等区的许多公共屋邨建于上世纪七八十年代,普遍存在通风不良、排水系统老旧等问题,香港大学研究显示,这类建筑通过垂直烟囱效应和排水管道造成的气溶胶传播风险是新型建筑的2-3倍。

㓥房和笼屋问题尤为突出,在深水埗,约20%的居民居住在不足50平方英尺的㓥房中,多人共用的厨卫设施成为交叉感染的温床,有案例显示,一栋㓥房大厦中,因共用卫生间导致整栋楼超过70%住户感染。

疫苗接种不均衡

疫情重灾区的疫苗接种率明显偏低,截至2022年3月,深水埗区60岁以上长者两剂疫苗接种率仅为65%,比香港平均水平低10个百分点,疫苗犹豫现象在这些区域更为普遍,原因包括对疫苗安全性的担忧、获取疫苗信息渠道有限等。

检测与医疗资源分布

疫情高峰期,重灾区的检测能力严重不足,深水埗区在疫情峰值时,每日检测需求超过2万人次,但实际检测能力仅1.2万人次,导致许多潜在感染者难以及时确诊,医疗资源方面,这些区域的公立医院病床使用率长期超过100%,许多患者不得不居家隔离,加剧了家庭内传播风险。

应对区域集中疫情的有效策略

精准防控措施

分区封控与强制检测被证明是有效手段,香港政府在观塘彩云邨实施的5天围封检测,成功将感染率从15%降至3%,这种精准防控避免了全城封锁的经济代价,值得在特定区域推广。

改善居住环境

短期可通过增设通风设备、改造排水系统降低传播风险,长期而言,加快旧区重建、增加公屋供应是根本解决之道,新加坡在类似组屋区加装HEPA过滤系统的经验值得借鉴。

疫苗接种推广

针对重灾区开展流动接种服务、多语言宣传非常必要,深水埗区通过社区组织在街头设立的临时接种点,使长者接种率两周内提升了20个百分点,经济激励措施如接种津贴也显示出良好效果。

医疗资源调配

建立区域分级诊疗体系至关重要,将轻症患者分流至社区治疗中心,保留医院资源给重症患者,香港在亚洲博览馆设立的方舱医院就成功减轻了重灾区医院的压力。

数据驱动的动态响应

利用大数据分析预测疫情热点,香港科技大学开发的疫情预测模型,通过整合移动通信、交通卡等数据,可提前3天预测疫情爆发区域,准确率达85%,为资源预置提供科学依据。

经验总结与未来展望

香港疫情的区域集中现象为我们提供了重要启示:疫情防控必须因地制宜,采取差异化策略,未来应从以下几个方面加强:

建立常态化监测机制,对高密度住宅区、养老院等高风险场所实施重点监控,完善城市公共卫生基础设施,将通风标准、人均居住面积等纳入建筑法规,加强社区抗疫网络建设,发挥基层组织和义工在疫情信息传递、物资配送等方面的作用。

从长远看,解决疫情区域集中问题的根本在于缩小社会不平等,通过改善基层居住条件、提高医疗服务可及性、加强健康宣传教育等系统性措施,才能构建更均衡、更具韧性的公共卫生防御体系,香港的经验教训表明,只有正视并解决这些深层次结构性问题,才能真正实现疫情防控的"精准科学",保护每一个市民的健康安全。

发表评论