2020年六月郑州疫情封控始末,回顾与反思

2020年,新冠疫情席卷全球,中国各地陆续采取严格的防控措施,作为河南省省会,郑州在当年6月因一起突发疫情事件引发短暂封控,成为全国关注的焦点之一,本文将从疫情背景、封控措施、社会影响及后续反思四个维度,详细梳理2020年6月郑州疫情的封控时长与应对过程,并探讨其对中国城市防疫体系的启示。

疫情背景:突发输入性病例引发紧张

2020年6月11日,郑州市通报一例新增新冠肺炎确诊病例,患者为境外输入关联病例,该病例的发现打破了河南省连续56天无本土新增病例的纪录,迅速触发应急响应机制,经流调溯源,感染链条与北京新发地市场疫情存在关联,凸显了疫情跨区域传播的风险。

郑州市政府当即启动“战时状态”,划定风险区域,并对密切接触者展开全面排查,由于当时国内疫情总体趋稳,郑州的突发情况引发了公众对“第二波疫情”的担忧,也为后续封控措施埋下伏笔。

封控措施:精准防控与局部封锁

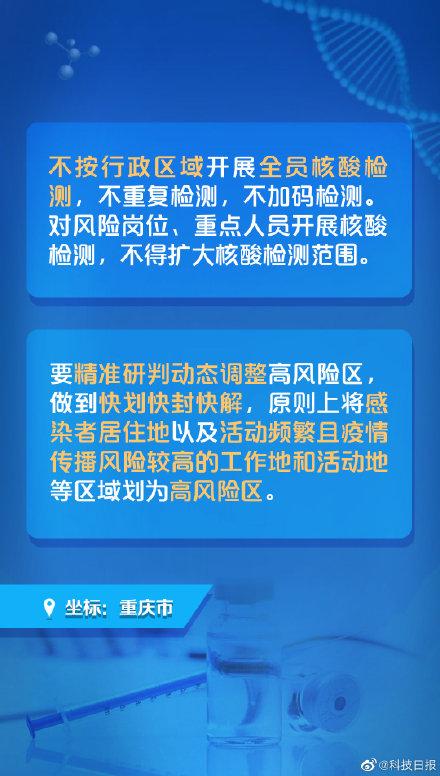

与武汉“封城”不同,郑州此次封控以“精准化、小范围”为原则,主要措施包括:

-

风险区域分级管理

- 封闭区:确诊病例所在小区(如二七区长江路街道)实施14天全封闭管理,居民足不出户。

- 管控区:周边3公里范围内限制人员流动,仅保留必要生活物资供应点。

- 防范区:全市加强公共场所扫码测温,暂停聚集性活动。

-

交通管制与核酸检测

- 地铁、公交缩短运营时间,对进出郑州人员查验核酸证明。

- 6月12日至20日,全市完成重点区域约50万人次的核酸检测,结果均为阴性。

-

封控时长

官方通报显示,郑州本轮封控从6月11日持续至6月25日,共计14天,随着最后一例密切接触者解除隔离,风险等级逐步下调,社会秩序有序恢复。

社会影响:经济与民生的双重考验

尽管封控范围有限,但短期内仍对郑州造成显著冲击:

-

经济层面

- 批发零售、餐饮业受创严重,部分商户因客流锐减面临倒闭风险。

- 物流延迟导致农产品滞销,如中牟大蒜等需政府协调外运。

-

民生问题

- 封闭区居民依赖社区配送物资,个别区域出现短暂供应紧张。

- 学生返校计划推迟,线上教学再度重启。

-

公众心理

疫情反复加剧了民众的焦虑情绪,社交媒体上“郑州挺住”的标签一度刷屏,反映出对常态化防疫的复杂心态。

反思与启示:从郑州案例看中国防疫模式

2020年6月郑州的封控实践,为后续城市防疫提供了重要经验:

-

精准防控的有效性

郑州通过快速流调、分级管控,在14天内控制疫情扩散,避免了“一刀切”封城的代价,印证了“动态清零”策略的灵活性。 -

基层治理的短板

部分社区因物资调配不及时暴露应急能力不足,凸显基层网格化管理的改进空间。 -

公共卫生体系的完善

此次事件后,郑州加速建设发热门诊哨点网络,并储备方舱医院资源,为2021年“7·20”特大暴雨后的疫情叠加风险提前布局。

2020年6月郑州的14天封控,是中国抗疫历程中的一个缩影,它既展示了地方政府快速响应的能力,也揭示了超大城市应对突发公共卫生事件的挑战,如今回望,这段经历不仅是郑州的城市记忆,更为全球疫情下的社会治理提供了可借鉴的样本。

(全文约1500字)

注:如需补充具体数据或细节(如病例活动轨迹、政策文件原文等),可进一步扩展内容。

发表评论