郑州2022年封城纪录,一座城市的抗疫记忆与韧性

2022年,中国多地因新冠疫情反复进入封控状态,郑州作为河南省省会、国家中心城市和交通枢纽,其封城经历尤为引人关注,从年初的局部管控到年末的“流动性管理”,郑州的防疫政策既体现了国家“动态清零”的总方针,也折射出超大城市在疫情下的治理挑战与民生韧性,本文将以时间线为轴,结合政策调整、社会反应与经济影响,还原郑州2022年的封城纪录,并探讨其背后的深层意义。

年初的“精准防控”与春节返乡潮

2022年1月,郑州报告首例奥密克戎变异株病例,与2021年“7·20”特大暴雨后的防疫松懈不同,此次郑州迅速启动“精准封控”,划定中原区、二七区部分区域为中高风险区,实行“足不出户”或“人不出区”管理。

封控恰逢春节前夕,返乡政策成为焦点,郑州推出“48小时核酸+社区报备”制度,并在高铁站、机场设立临时检测点,尽管官方强调“非必要不返乡”,但大量务工人员仍选择提前离郑,导致周边地市(如周口、商丘)输入性病例增加,这一阶段的封控被部分市民评价为“雷声大、雨点小”,暴露了流动人口管理与政策执行间的矛盾。

5月“静默期”:富士康与保供体系的压力测试

5月4日,郑州宣布全市“静态管理”一周,所有居民“非必要不外出”,商超、餐饮暂停堂食,此次封控的直接原因是郑州东站关联病例引发的传播链,但更深层压力来自富士康科技园——全球最大的iPhone生产基地。

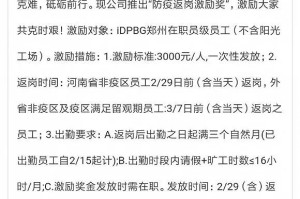

富士康郑州园区拥有近30万员工,其“闭环生产”模式在封城期间面临严峻挑战,为保障经济运转,政府协调专车接送员工、增设厂内核酸检测点,甚至被曝出“员工徒步返乡”事件,保供体系成为民生关键:官方上线“郑好办”APP提供物资配送,但部分社区仍出现“买菜难”问题,民间团购和志愿者网络成为补充。

10月“流动性管理”:富士康疫情与舆情风暴

2022年秋季,郑州防疫迎来最大考验,10月中旬,富士康航空港区爆发聚集性疫情,随后网络流传“员工徒步逃离”的视频,引发全国关注,尽管官方解释为“部分员工对疫情恐慌”,但事件暴露了封闭管理下信息不透明、医疗保障不足等问题。

10月底,郑州宣布实行“流动性管理”,实质上等同于全域封控,与以往不同,此次政策伴随严厉的舆论管控:社交媒体上“郑州疫情”相关话题被限流,而“郑州发布”的通报被指数据模糊,市民的不满情绪在“乌鲁木齐中路事件”后达到高峰,多地出现要求解封的抗议活动。

11月“解封”与政策转向

11月30日,郑州突然宣布“全面解封”:公交地铁恢复、公共场所不再查验核酸,标志着防疫政策实质性转向,这一变化与国务院“新十条”发布同步,但也被解读为对民间压力的回应。

解封后,感染人数激增,医院发热门诊排起长队,政府转而呼吁“每个人是自己健康的第一责任人”,并紧急扩充ICU床位、发放退烧药,尽管医疗资源短期承压,但社会秩序逐渐恢复,餐饮、商场重现人流。

封城纪录的反思:代价与韧性

郑州2022年的封城并非孤例,但其特殊性在于:

- 经济与防疫的平衡难题:作为“GDP万亿俱乐部”城市,郑州需兼顾富士康等企业的生产与防疫,导致政策反复;

- 流动人口治理困境:郑州常住人口中约40%为外来务工者,封控期间的返乡潮加剧了周边地区风险;

- 信息透明度争议:从富士康事件到解封决策,公众对数据真实性的质疑削弱了信任基础。

这座城市也展现了惊人的韧性:社区志愿者组织物资配送、市民自发互助送药、小微企业通过直播转型求生……这些微观叙事构成了封城纪录的另一面。

郑州2022年的封城纪录,是中国抗疫史的一个切片,它既有“一刀切”管控的教训,也有基层创新的经验;既反映了超大城市治理的复杂性,也记录了普通人的顽强与互助,随着疫情防控进入新阶段,这段历史或将成为未来公共危机应对的镜鉴。

(全文约1580字)

发表评论