郑州各大商场暂停营业,疫情防控下的商业阵痛与转型契机

疫情冲击下的商业困境与未来出路**

郑州市多家大型商场宣布暂停营业,包括丹尼斯大卫城、正弘城、万象城等知名商业综合体,这一举措源于郑州市疫情防控政策的升级,旨在减少人员聚集,阻断病毒传播链,商场的暂停营业不仅影响了市民的日常消费,也对商业地产、零售业及餐饮业带来了巨大冲击,在这一特殊时期,郑州的商业生态也面临着转型与升级的契机,本文将探讨此次商场暂停营业的背景、影响、应对措施以及未来商业发展的可能方向。

郑州商场暂停营业的背景

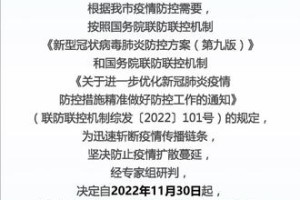

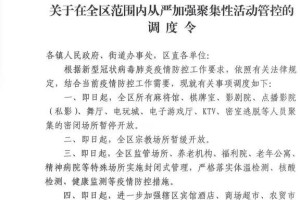

疫情防控政策收紧

自2022年10月以来,全国多地疫情出现反弹,郑州市作为人口密集的交通枢纽城市,防控压力较大,为遏制疫情扩散,郑州市政府采取了严格的管控措施,包括部分区域封控、暂停堂食、关闭非必要公共场所等,在此背景下,各大商场作为人流密集场所,成为防控重点,暂停营业成为必然选择。

消费者信心受挫

疫情反复使得市民对线下消费的意愿降低,即使商场未完全关闭,客流量也大幅减少,部分消费者转向线上购物,进一步削弱了实体商业的活力,经济下行压力加大,居民消费能力受限,商场销售额下滑明显。

商业地产运营压力加剧

商场暂停营业意味着租金收入锐减,而物业维护、员工工资等固定成本仍需支付,对于依赖客流的中小商户而言,长期停业可能导致资金链断裂,甚至被迫撤店,商业地产运营商也面临招商困难、空置率上升等问题。

商场暂停营业的影响

零售业与餐饮业受冲击最大

商场内的零售品牌、餐饮店铺高度依赖线下客流,暂停营业直接导致收入归零,许多餐饮企业原本依赖节假日消费高峰,如今却面临食材积压、员工闲置等问题,部分品牌可能选择缩减门店规模,甚至退出郑州市场。

就业市场承压

商场及周边商户提供了大量就业岗位,包括销售、餐饮服务、保洁、安保等,停业期间,部分企业可能采取裁员或降薪措施,影响从业者生计,尤其对于灵活就业人员(如促销员、外卖骑手)而言,收入来源更加不稳定。

商业地产行业面临调整

郑州的商业地产近年来发展迅速,但疫情暴露了过度依赖线下消费的脆弱性,部分商场可能因长期亏损而调整运营策略,甚至转型为社区商业或混合用途空间(如办公+零售)。

线上消费加速替代

疫情期间,生鲜电商、社区团购、直播带货等线上消费模式进一步普及,消费者习惯的改变可能使部分线下消费需求永久转移至线上,倒逼传统商场加速数字化转型。

应对措施与转型探索

政府扶持政策

- 租金减免:部分商场已为商户提供租金减免或缓交政策,政府也可通过补贴方式减轻企业负担。

- 消费券刺激:郑州曾多次发放消费券,未来可加大力度,重点支持受冲击较大的零售、餐饮行业。

- 金融支持:鼓励银行提供低息贷款,帮助中小商户渡过难关。

商场与商户的自救策略

- 线上化转型:商场可联合商户开展直播带货、社群营销,利用小程序、外卖平台维持销售。

- 社区化服务:部分商场尝试提供“无接触配送”服务,满足周边居民的日常需求。

- 业态调整:减少对传统零售的依赖,引入医疗、教育、健身等刚需业态,增强抗风险能力。

消费者行为引导

- 培养线上消费习惯:商场可通过会员系统、精准营销增强用户粘性,推动线上线下融合(O2O)。

- 提升体验感:疫情后,消费者可能更注重安全与体验,商场需优化卫生管理、增加互动项目(如VR体验、主题展览)。

未来商业发展的可能方向

智慧商业与数字化运营

未来商场可能更加依赖大数据分析,实现精准招商、动态定价和个性化营销,无人零售、自助结账等技术将进一步提升效率。

社区商业的崛起

小型社区购物中心、便利店、生鲜超市可能成为新趋势,满足居民“最后一公里”需求,减少对大型商场的依赖。

体验式商业的强化

单纯的购物功能已无法吸引消费者,未来商场可能更注重社交、娱乐、文化属性,如引入艺术展、亲子乐园、主题街区等。

商业与城市更新的结合

部分老旧商场可能借机改造,融入城市更新项目,例如改造为文创空间、共享办公场所等,提升土地利用效率。

发表评论