各地上海疫情管控,经验、挑战与未来防控之路

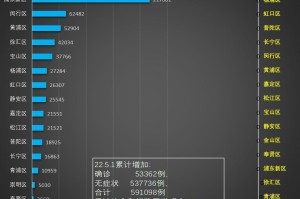

2022年春季,上海暴发的新一轮新冠疫情成为全国关注的焦点,作为中国经济和人口流动的核心枢纽,上海的疫情不仅牵动本地居民的生活,也对全国其他地区的防控政策产生了深远影响,从“精准防控”到“全域静态管理”,上海的疫情管控措施经历了多次调整,而各地对上海疫情的反应也呈现出多样化的特点,本文将从上海本地防控措施、其他省市的应对策略、社会影响及未来启示四个维度,分析这一特殊时期的疫情管控模式。

上海本地的疫情管控:从精准到严格的转变

初期“精准防控”的尝试

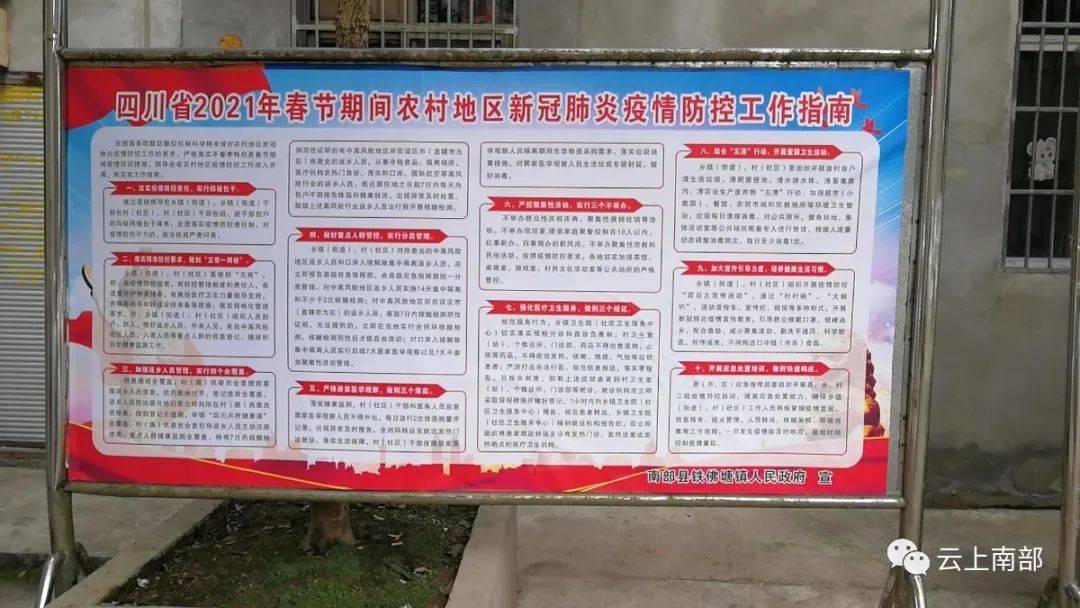

上海在疫情初期以“精准防控”著称,通过流调追踪、风险区域划分和快速核酸检测,试图以最小代价控制疫情扩散,仅封闭个别楼栋或小区而非整个行政区,这一模式曾被其他城市借鉴。

奥密克戎冲击下的政策调整

面对传播力极强的奥密克戎变异株,精准防控逐渐失效,3月底,上海宣布分区分批实施“静态管理”,并启动全员核酸检测,封控期间,物资保供、医疗资源分配等问题凸显,尤其是慢性病患者就医难引发社会讨论。

社会反响与政策优化

市民对长期封控的疲惫感与日俱增,上海随后推出“三区划分”(封控区、管控区、防范区)和“有限开放”措施,试图平衡防疫与民生需求,这一阶段的经验显示,超大城市防控需兼顾科学性与人文关怀。

各地对上海疫情的应对策略

严防输入:周边省份的“闭环管理”

长三角地区(如江苏、浙江)率先加强了对上海旅居史人员的筛查,杭州、南京等地对上海来客实行“7+7”隔离政策,并在高速路口设立查验点,部分城市甚至暂停与上海的公共交通。

援助与协同:全国“一盘棋”响应

4月起,全国多地派出医疗队支援上海核酸检测和方舱医院建设,山东、安徽等省还开通物资专列,保障上海蔬菜供应,这种“一方有难,八方支援”的模式体现了中国防疫的协作能力。

争议与差异化政策

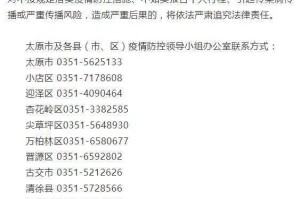

一些地区对上海返乡人员采取“一刀切”劝返或高价隔离措施,引发舆论争议,此后,国务院联防联控机制明确要求“不得层层加码”,强调防控的规范化和人性化。

疫情管控的社会影响

经济代价与产业冲击

上海封控导致长三角供应链受阻,汽车、电子等行业停工,全国外贸数据短期下滑,小微企业因停业面临生存压力,凸显疫情防控与经济发展的两难选择。

公众心理与信任建设

长期隔离加剧了部分群体的焦虑情绪,社交媒体上对“买菜难”“就医难”的讨论反映了应急管理的短板,此后,上海通过社区团购和互联网医院等举措逐步修复公众信任。

流动人口的特殊挑战

在上海务工的外地人员因封控陷入“留沪难、返乡难”困境,多地设立临时安置点并提供补贴,但户籍与福利壁垒问题再度引发思考。

未来疫情防控的启示

强化科学防控与动态调整

上海疫情证明,面对变异毒株需灵活调整策略,未来应加强疫苗覆盖率、抗病毒药物储备,并建立更高效的疫情预警系统。

区域协同机制的完善

需打破行政壁垒,建立跨省市的信息共享和资源调配平台,例如统一健康码互认、应急物资调度等。

民生保障体系的韧性

从上海经验看,基层社区组织(如居委会、志愿者)在物资配送中作用关键,未来需将这部分力量纳入常态化应急体系。

平衡“清零”与正常化

在坚持动态清零的前提下,探索分级分类管控,避免“一封了之”,对重点行业(如物流、医疗)人员实行闭环管理,减少对社会运行的影响。

上海疫情管控是一面镜子,既照见了中国防疫体系的组织能力,也揭示了超大城市治理的复杂性,各地在应对过程中积累的经验与教训,将为未来公共卫生事件提供重要参考,如何构建更高效、更温情的防控网络,仍是全社会需要共同解答的命题。

(全文约1500字)

发表评论