从上海到南宁,疫情下的城市联动与防控经验

2022年,中国多地经历了新冠疫情的反复冲击,其中上海和南宁两座城市的表现尤为引人注目,上海作为国际化大都市,其疫情爆发引发了全国关注;而南宁作为广西壮族自治区的首府,在防控输入性疫情中展现了高效与韧性,从上海到南宁,不仅是地理上的跨越,更是疫情防控经验与教训的传递,本文将从疫情背景、防控措施、社会影响、经验总结等方面展开分析,探讨两座城市在疫情中的联动与应对。

疫情背景:上海与南宁的不同挑战

-

上海的疫情爆发

2022年3月,上海遭遇了自武汉疫情以来最严重的一波奥密克戎变异株传播,作为中国经济和交通枢纽,上海的高人口密度和国际流动性为病毒传播提供了温床,初期,由于对奥密克戎的高传染性估计不足,疫情迅速扩散,单日新增病例一度突破2万例,封控措施的实施对市民生活和经济运行造成了巨大冲击。 -

南宁的输入性压力

南宁并非疫情原发地,但作为区域中心城市和交通枢纽,其防控压力主要来自外部输入,尤其是上海疫情暴发后,大量人员通过航空、铁路等渠道进入南宁,使得南宁多次面临输入性病例的威胁,如何平衡精准防控与城市正常运行,成为南宁面临的核心问题。

防控措施:从“静态管理”到“精准防控”

-

上海的“全域静态管理”

上海在疫情高峰期采取了严格的封控措施,包括分区管控、全员核酸筛查、物资保供体系等,尽管这些措施有效遏制了病毒传播,但也暴露了基层执行中的问题,如物资配送不畅、就医难等,上海的教训表明,超大城市在极端情况下需要更高效的应急管理机制。 -

南宁的“动态清零+精准防控”

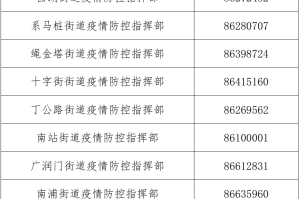

南宁借鉴了上海等地的经验,采取了更具弹性的防控策略:

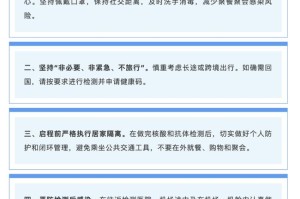

- 快速流调与区域管控:对输入性病例实行“快封快解”,避免大面积封控。

- 重点场所防控:加强机场、车站等场所的核酸查验和消毒。

- 科技赋能:利用大数据和健康码系统实现精准追踪。

南宁的实践显示,中小城市可以通过灵活性弥补资源不足。

社会影响:民生与经济的双重考验

-

上海的社会阵痛

- 民生问题:封控期间,部分市民面临买菜难、就医难等问题,暴露出应急体系的短板。

- 经济代价:作为全国经济中心,上海的封控对供应链和外贸造成连锁反应。

-

南宁的平衡之道

- 保供稳价:通过建立“绿色通道”保障生活物资供应,未出现大规模短缺。

- 稳经济举措:对受疫情影响的小微企业提供补贴,减少社会矛盾。

经验总结:城市联动的启示

-

信息共享与区域协作

上海疫情后,南宁迅速升级了对来自高风险地区人员的管控措施,体现了信息共享的重要性,未来需建立更高效的跨区域联防联控机制。

-

基层治理能力的提升

上海的教训表明,基层社区是防控的关键环节,南宁通过网格化管理强化了社区动员能力,这一点值得推广。 -

科技与人性化的结合

两座城市的经验共同指向一点:科技手段(如健康码)必须与人性化管理(如特殊人群就医通道)相结合,才能实现防控效果最大化。

未来展望:常态化防控的路径

-

疫苗接种的持续推进

无论是上海还是南宁,提高老年人等脆弱群体的接种率仍是关键。 -

应急体系的完善

需建立更灵活的物资储备和配送体系,避免“一刀切”封控。

-

公众沟通的透明化

及时、透明的信息发布有助于减少社会恐慌,增强配合度。

从上海到南宁,两座城市的疫情应对既有个性也有共性,上海的经验为全国提供了超大城市防控的镜鉴,而南宁的实践则展示了中小城市如何以有限资源实现高效防控,中国需要更多这样的城市间联动,共同构建更具韧性的公共卫生体系。

(全文约1800字)

注:本文可根据实际需求补充具体数据、案例或政策细节。

发表评论