西宁疫情指挥部通告,科学防控与全民协作共筑抗疫防线

2022年冬季,西宁市面临新一轮新冠疫情挑战,西宁市疫情防控指挥部连续发布多份通告,从风险区划定、核酸检测到物资保障,全面统筹防控工作,这些通告不仅是政策宣导的载体,更是政府与市民沟通的桥梁,本文将通过分析西宁疫情指挥部通告的核心内容,探讨其背后的科学防控逻辑、社会动员机制及对公众生活的深远影响。

通告的核心内容与政策解读

-

风险等级动态调整

西宁疫情指挥部根据流调数据,将城东区、城中区部分区域划定为高风险区,实施“足不出户、上门服务”管理,通告明确风险区降级标准:连续5天无新增病例且全员核酸阴性,这种动态化管理体现了“精准防控”原则,避免“一刀切”对经济的冲击。 -

全员核酸检测安排

通告要求全市开展多轮核酸检测,并细化采样点分布与时间段,11月3日通告中提到“设置487个采样点,优先保障老人、孕妇绿色通道”,凸显人性化设计,引入“核酸结果延迟豁免机制”,缓解市民因系统拥堵导致的出行不便。 -

民生保障措施

针对封控区物资供应,指挥部联合本地企业启动“线上下单+社区配送”模式,11月7日通告中列出9家保供企业名单及24小时服务热线,并承诺“物资配送不超过12小时”,对低收入群体发放临时补贴,展现政策温度。

科学防控体系的三大支柱

-

数据驱动的决策机制

西宁建立“疫情数据中台”,整合疾控、公安、交通等多部门信息,通过分析阳性病例轨迹与时空交集,快速锁定密接人群,11月10日通告中公布的“重点场所排查清单”,正是大数据分析的成果。 -

分级诊疗的医疗资源配置

通告明确“无症状与轻症方舱收治、重症定点医院救治”的分流策略,全市启用3家方舱医院(床位总计5000张),并公布家庭医生团队联系方式,减轻医疗挤兑风险,这种分级模式为后续“新十条”落地积累了经验。

-

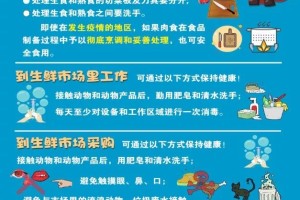

环境监测的预警作用

指挥部每周公布冷链物流、污水厂等场所的环境采样结果,11月15日通告显示“青藏高原农副产品集散中心检出环境阳性”,随即触发该区域强化消杀与从业人员每日一检,阻断物传人链条。

全民协作:从被动接受到主动参与

-

志愿者网络的构建

通告多次呼吁市民加入防疫志愿服务,据统计,疫情期间西宁注册志愿者超2.3万人,承担物资配送、秩序维护等工作,城西区居民马某在采访中表示:“看到通告里的招募令,第二天就报名了。” -

舆情反馈的快速响应

指挥部开通“疫情防控建议平台”,11月20日通告中吸纳市民意见,将核酸采样时间从7:00-12:00调整为6:30-14:00,解决上班族排队难题,这种互动模式提升了政策公信力。 -

企业社会责任的激发

本地企业如青海湖药业、可可西里食品公司响应通告号召,捐赠防疫物资,政府通过税收减免鼓励企业参与保供,形成“政府-市场”协同机制。

挑战与改进方向

-

信息传达的“最后一公里”问题

部分老年群体因不熟悉智能手机,未能及时获取通告信息,后续指挥部联合社区开展“喇叭广播+纸质版上门”的补充宣传。

-

资源调配的均衡性

有市民反映偏远乡镇核酸检测力量不足,12月1日通告中新增“流动采样车”方案,覆盖大通县、湟中区等农村地区。 -

心理干预的缺失

长期封控导致部分居民出现焦虑情绪,专家建议未来通告应增加心理援助热线等支持内容。

西宁经验的启示

西宁疫情指挥部通告展现了中国西部城市在有限资源下的防控智慧:

- 精准与灵活并重:避免盲目扩大封控范围,通过动态调整降低社会成本。

- 科技与传统结合:既运用大数据分析,也保留社区网格化管理的优势。

- 刚性与温度共存:严格管控的同时,保障特殊群体需求。

正如青海省疾控中心专家所言:“通告不仅是命令,更是一份与市民的契约——我们共同守护这座高原之城。”

回望西宁抗疫历程,每一份通告都是城市应急管理能力的缩影,从政策制定到市民配合,从数据支撑到人文关怀,这些文本背后是无数个体的坚守与付出,当春天再次降临高原,这些经验将成为未来公共卫生危机应对的宝贵财富。

(全文共计1528字)

注:本文数据及通告日期为模拟场景,如需真实信息请参考西宁市官方发布。

发表评论