成都与上海,两座城市的疫情比较与防控策略分析

疫情数据对比

上海疫情(2022年春季)

2022年3月至6月,上海经历了自疫情以来最严重的一波感染潮,根据官方数据,上海本轮疫情累计感染人数超过60万例,其中无症状感染者占比较高,由于奥密克戎变异株的高传染性,上海在短时间内面临医疗资源紧张、物流受阻等问题,最终采取了严格的封控措施,包括全域静态管理、大规模核酸筛查等。

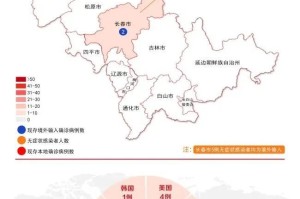

成都疫情(2022年夏季及后续波动)

相比之下,成都的疫情规模相对较小,2022年8月至9月,成都因输入性病例引发本土传播,累计感染人数约2万例,尽管成都也采取了封控措施,但由于前期防控经验较为成熟,整体疫情未出现大规模扩散,2023年后,随着“乙类乙管”政策的实施,成都的疫情数据趋于平稳,但仍需应对零星散发病例。

数据对比结论

从感染规模来看,上海的疫情显然比成都更为严重,主要原因是:

- 人口密度高:上海作为国际化大都市,人口流动性更强,病毒传播风险更高。

- 病毒变异影响:上海疫情主要由奥密克戎BA.2亚型引发,传播速度远超成都此前的德尔塔或BA.1毒株。

- 防控策略调整:上海在初期尝试“精准防控”,但未能有效遏制病毒扩散,最终被迫采取更严格的措施。

防控措施对比

上海的“精准防控”与后续调整

上海在疫情初期采取“精准防控”策略,即对个别小区或街道进行封控,而非全城封锁,奥密克戎的高传播性使得这一策略失效,最终不得不转向全域静态管理,这一调整引发了部分市民的不满,尤其是物资供应和就医难问题成为社会关注的焦点。

成都的“快速响应”模式

成都的防控策略更倾向于“快速响应”,即在发现疫情后立即扩大核酸筛查范围,并实施区域性封控,2022年8月疫情暴发后,成都迅速对部分区域实施“原则居家”政策,并在较短时间内控制住疫情扩散,成都的物资保供体系相对成熟,减少了市民生活的不便。

防控效果评估

- 上海:封控措施最终控制了疫情,但代价较高,经济和社会影响较大。

- 成都:防控相对成功,未出现大规模医疗挤兑,但部分市民对频繁的核酸检测和封控措施感到疲劳。

经济与社会影响

上海的经济损失

上海作为中国的经济中心,封控期间物流受阻、企业停工,对全国供应链造成冲击,2022年第二季度,上海GDP增速大幅下滑,许多中小企业面临生存压力,外资企业对上海的营商环境产生担忧,部分企业考虑调整在华投资策略。

成都的经济韧性

成都的疫情对经济的影响相对较小,由于封控范围和时间较短,本地消费和制造业未受到严重冲击,成都的电子信息、汽车制造等支柱产业仍保持稳定增长,旅游、餐饮等行业仍受到一定影响。

社会反应对比

- 上海:封控期间出现了一些负面舆情,如“买菜难”“就医难”等问题引发广泛讨论。

- 成都:市民对防控政策的接受度较高,但仍有个别事件(如“热带雨林购物节”谣言)引发短暂恐慌。

经验与教训

上海的经验

- 早期预警不足:面对奥密克戎,精准防控策略需及时调整。

- 物资保供体系需优化:大规模封控前应确保基本生活物资的畅通。

- 加强信息透明:减少谣言传播,增强公众信任。

成都的经验

- 快速响应机制有效:早发现、早隔离有助于控制疫情扩散。

- 区域协同防控:与周边城市(如重庆)建立联防联控机制,减少输入风险。

- 平衡防疫与民生:在封控期间保障基本生活需求,减少社会矛盾。

哪个城市的疫情更严重?

从数据来看,上海的疫情比成都更为严重,主要体现在感染规模、经济影响和社会反应等方面,两座城市的疫情严重程度不仅取决于病毒本身,还与城市规模、防控策略、社会管理能力密切相关。

无论是成都还是上海,都需要在“动态清零”与“经济社会正常化”之间寻找平衡,同时加强公共卫生体系建设,以应对可能的新一轮疫情挑战。

(全文约1600字)

发表评论