上海疫情局与南京分局电话,跨区域协作下的疫情防控挑战与应对

2022年,上海疫情一度成为全国关注的焦点,作为中国经济和人口高度密集的超大城市,上海的疫情防控不仅关乎本地居民的健康安全,也对周边城市乃至全国产生深远影响,在这一背景下,跨区域协作成为疫情防控的关键环节,上海疫情局与南京分局之间的电话沟通机制,成为两地信息互通、资源调配的重要纽带,本文将围绕这一主题,探讨跨区域协作在疫情防控中的作用、面临的挑战以及未来的优化方向。

上海疫情局与南京分局电话沟通的背景

-

上海疫情的严峻性

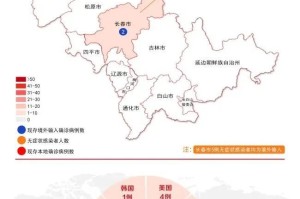

2022年春季,上海遭遇了自新冠疫情暴发以来最严重的一波疫情,单日新增病例数一度突破万例,医疗资源、物资供应和人员调配面临巨大压力,作为长三角地区的核心城市,上海的疫情外溢风险对周边城市构成威胁,尤其是与上海联系紧密的南京。 -

跨区域协作的必要性

疫情防控不是孤立的城市行为,而是需要区域协同的系统工程,上海与南京之间的人员流动频繁,两地政府需要通过高效的信息共享和资源调配,防止疫情扩散,上海疫情局与南京分局的电话沟通机制,正是在这一背景下应运而生。

电话沟通机制的具体作用

-

信息实时共享

电话沟通是两地疫情信息传递的最直接方式,上海疫情局可以通过电话向南京分局通报最新的疫情动态、高风险区域名单以及密接人员信息,帮助南京提前部署防控措施,在2022年4月,上海疫情局通过电话向南京分局提供了数百名密接者的行程轨迹,南京据此迅速开展排查,避免了社区传播。 -

资源协调与支援

疫情期间,上海的医疗资源一度紧张,南京作为邻近城市,通过电话沟通机制向上海提供了医疗队支援和物资援助,南京分局的电话成为两地资源调配的“热线”,确保援助能够快速、精准地送达最需要的地方。

-

政策协同与统一标准

两地通过电话沟通,可以就隔离政策、核酸检测标准等达成一致,避免因政策差异导致的混乱,南京曾根据上海疫情局的建议,调整了对上海来宁人员的隔离要求,既保障了防控效果,又减少了不必要的行政壁垒。

跨区域电话沟通面临的挑战

尽管电话沟通机制发挥了重要作用,但在实际操作中仍面临诸多挑战:

-

信息过载与效率问题

疫情期间,电话沟通的频率极高,导致工作人员负担加重,部分重要信息可能因通话量过大而被延误或遗漏,有报道称,南京分局曾因电话占线而未能及时接收到上海疫情局的关键信息,影响了后续防控部署。 -

的准确性与记录问题

电话沟通依赖于口头传递,容易出现信息误差,尤其是在涉及复杂数据(如病例数量、行程轨迹)时,仅靠电话沟通可能导致信息失真,电话内容的记录和归档也是一大难题,缺乏书面依据可能影响后续追溯。

-

跨区域协调的行政壁垒

尽管两地有协作意愿,但在具体执行中仍可能因行政层级、责任划分等问题产生摩擦,南京分局在接收上海疫情局的指令时,可能需经过本地多部门协调,导致响应速度降低。

优化跨区域电话沟通机制的建议

-

建立多层级沟通渠道

除了电话沟通,两地应搭建更多元化的信息共享平台,如专用网络系统、即时通讯群组等,分担电话压力,设立紧急联络专线,确保关键信息能够优先传递。 -

完善信息记录与追溯机制

对重要电话沟通内容进行录音或文字整理,并建立共享数据库,便于后续核查和责任划分,南京分局可安排专人负责记录通话要点,并上传至协同办公平台。 -

加强人员培训与标准化流程

对参与电话沟通的工作人员进行专项培训,确保信息传递的准确性和高效性,制定标准化的通话流程,如固定信息通报模板,减少沟通中的随意性。

-

推动更高层面的区域协作机制

长三角地区可借鉴京津冀、粤港澳大湾区的经验,建立常态化的跨区域疫情防控联席会议制度,由省级或国家级部门统筹协调,减少行政壁垒。

上海疫情局与南京分局的电话沟通机制,是疫情防控中跨区域协作的一个缩影,它既体现了地方政府在危机中的快速响应能力,也暴露出信息时代应急管理的短板,随着数字化技术的普及和区域一体化进程的深入,类似机制有望进一步优化,为全国疫情防控提供更高效的协作样板。

疫情终将过去,但跨区域协作的经验值得长期总结,只有打破地域界限,才能真正筑牢公共卫生安全的防线。

发表评论