上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会,精准施策与全民协作下的抗疫之路

自2020年新冠肺炎疫情暴发以来,上海市作为中国重要的经济中心和国际化大都市,始终处于疫情防控的前沿,面对疫情的反复冲击,上海市政府通过高频次、高透明度的新闻发布会,及时向社会传递防控政策、疫情动态和科学知识,成为凝聚市民共识、稳定社会秩序的关键渠道,本文将围绕上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会的内容、机制及其社会影响展开分析,探讨这座超大城市如何在“精准防控”与“全民协作”中走出一条特色抗疫之路。

新闻发布会:信息透明的“上海样本”

上海市的疫情防控新闻发布会以“每日一报”甚至“一日多报”的频率,成为全国信息发布的标杆,其特点包括:

-

权威性与时效性

- 由市卫健委、疾控中心、商务委等多部门联合发布,确保数据准确、政策解读专业,2022年春季疫情中,发布会首次公布“三区划分”(封控区、管控区、防范区)标准,为市民提供清晰行动指南。

- 对新增病例轨迹、风险区域调整等关键信息实现“2小时内响应”,有效遏制谣言传播。

-

多语言服务与人文关怀

- 针对在沪外籍人士,发布会配备英语同步翻译,并通过“Shanghai Daily”等平台推送国际版通报。

- 设立“特殊人群保障”专题,回应孕产妇就医、独居老人配药等民生关切,体现城市温度。

精准防控:从“网格化管理”到“电子哨兵”

上海在防控实践中逐步形成“科学精准、动态清零”的体系,新闻发布会多次详解其技术支撑:

-

数字化赋能流调溯源

“一网统管”平台整合健康码、核酸数据、交通卡口信息,实现病例密接者的“分钟级”锁定,2022年某次发布会披露,通过大数据缩短流调时间至4小时,效率提升70%。

-

分级分类管控的灵活性

根据疫情形势动态调整防控措施,2023年1月优化入境隔离政策时,发布会明确解释“5+3”方案(5天集中隔离+3天居家监测)的科学依据,缓解公众焦虑。

-

“场所码”与“电子哨兵”的普及

截至2023年5月,全市累计布设超过400万个“场所码”,通过扫码实现精准追踪,发布会多次强调数据安全,承诺“仅用于防疫,杜绝滥用”。

全民协作:市民与政府的“双向奔赴”

疫情防控不仅是政府行动,更依赖市民配合,新闻发布会通过以下方式推动社会共治:

-

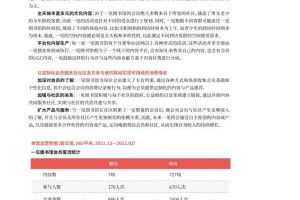

志愿者力量的动员

2022年封控期间,发布会呼吁党员、青年加入社区服务,全市累计招募志愿者超50万人,承担物资配送、核酸采样辅助等工作。

-

企业与社会组织的参与

美团、京东等企业通过发布会承诺“保供不打烊”;慈善组织公布捐赠物资流向,接受公众监督。

-

科普宣传破除信息茧房

针对“奥密克戎是大号流感”等误区,疾控专家在发布会用数据释疑:对比普通流感,奥密克戎的重症率仍高3-5倍,强化公众防护意识。

挑战与反思:疫情下的城市韧性考验

尽管成效显著,上海疫情防控也曾面临争议,新闻发布会成为回应关切的重要窗口:

-

应急物资配送的短板

2022年4月,部分市民反映“买菜难”,发布会坦承运力不足,随即宣布建立“白名单”机制,允许快递员持证返岗,一周内解决问题。

-

对经济影响的平衡

有企业质疑封控导致供应链中断,副市长在发布会公布“复工复产十条”,通过“点式复工”(闭环生产)逐步恢复经济活力。

-

公众心理健康的关注

增设心理健康专题,邀请专家解读“长期居家情绪疏导”,并开通24小时心理咨询热线。

疫情防控的“上海经验”与未来启示

上海市的疫情防控新闻发布会,既是信息公开的实践典范,也是超大城市治理现代化的缩影,其核心经验在于:

- 以透明换信任:及时、坦诚的沟通消弭了社会恐慌;

- 以科技提效率:数字化工具为精准防控提供可能;

- 以共治筑防线:市民的配合与企业的责任缺一不可。

随着病毒变异与防控常态化,上海仍需在“保健康、防重症”与“稳经济、促发展”间寻找动态平衡,而新闻发布会这一沟通桥梁,将继续扮演凝聚社会共识的关键角色。

(全文约1200字)

注:本文数据截至2023年5月,后续政策调整请以最新发布会为准。

发表评论