浙江与南昌疫情观察,防控措施、社会影响与未来展望

2022年以来,中国多地疫情反复,浙江与南昌作为经济活跃、人口密集的区域,先后经历了奥密克戎变异株引发的本土疫情,两地在防控策略、社会响应和民生保障方面的表现,既体现了中国动态清零政策的共性,也因地方特色而呈现差异,本文将从疫情发展脉络、防控措施对比、社会经济影响及经验启示四个维度展开分析。

疫情发展脉络:时间线与病毒溯源

-

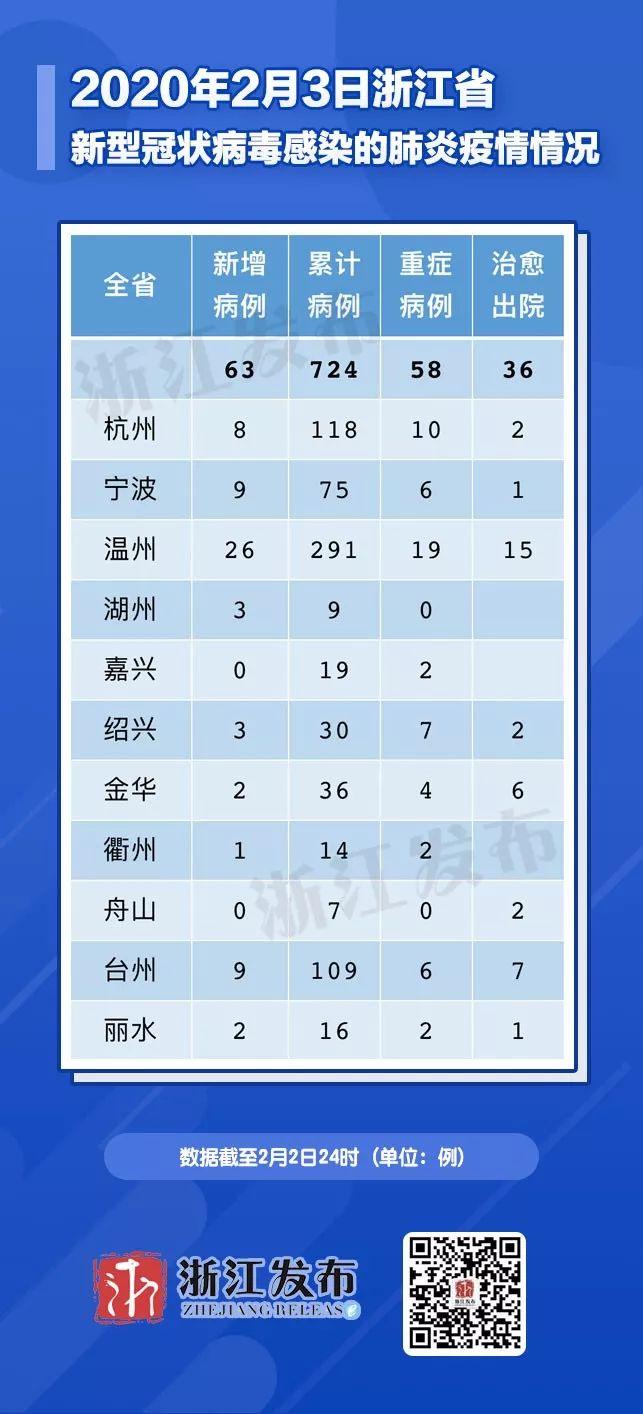

浙江疫情

2022年初,浙江宁波、绍兴、杭州三地相继出现德尔塔与奥密克戎双重挑战,绍兴上虞区某制衣厂聚集性疫情引发广泛关注,病毒通过密闭空间快速传播,导致单日新增破百,浙江迅速启动“源头查控+硬核隔离”机制,通过流调与核酸检测锁定传播链。 -

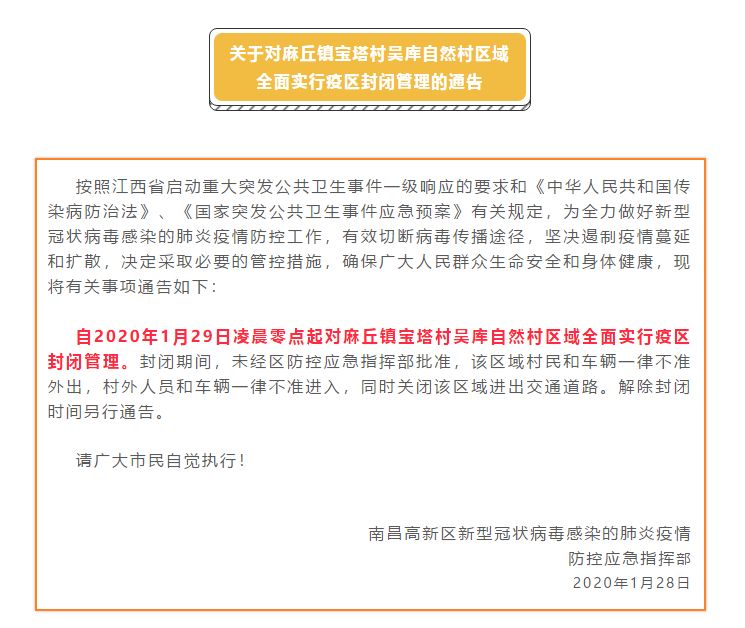

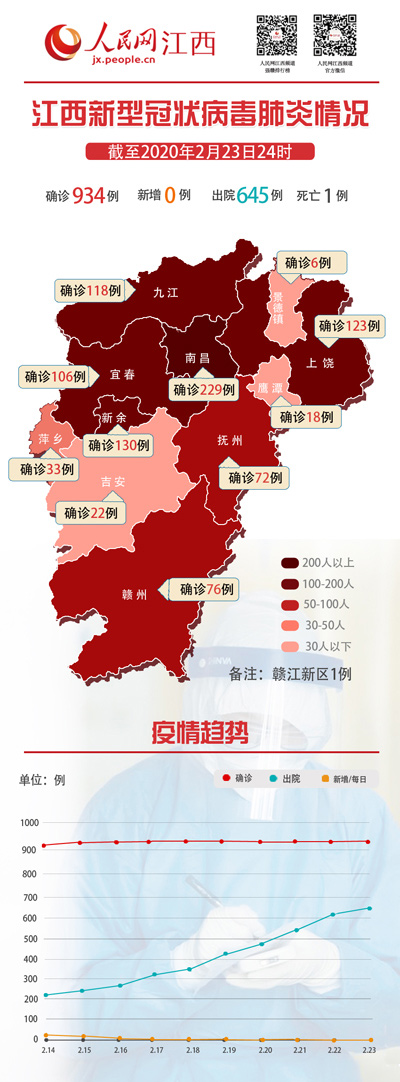

南昌疫情

同年3月,南昌市新建区突发奥密克戎BA.2亚型疫情,首例为省外输入关联病例,由于BA.2潜伏期短、传播隐匿,一周内波及多个行政区,南昌采取“静态管理”措施,但初期因物流配送滞后引发短暂民生问题,后期通过保供专班逐步缓解。

防控措施对比:政策协同与地方创新

- 浙江的“数字化防控”特色

- 依托“浙政钉”平台实现跨部门数据共享,流调时间缩短至4小时内。

- 首创“隔离码”系统,对密接人员实施电子围栏管理,减少社区防控漏洞。

- 杭州“健康码”自动关联核酸检测结果,公共场所扫码核验效率提升30%。

- 南昌的“网格化攻坚”实践

- 将主城区划分为986个网格,每个网格配备“1名干部+1名民警+3名志愿者”,实现精准封控。

- 开展“清零行动”,对新建区等重点区域实施“入户核酸+中药干预”组合拳。

- 建立“洪城领航”物资调度平台,协调本地企业供应蔬菜包,保障封控区基本需求。

社会经济影响:短期阵痛与长期韧性

- 产业链冲击

- 浙江义乌小商品市场因疫情暂停营业两周,直接影响外贸订单交付,部分企业转向“云展会”弥补损失。

- 南昌作为电子信息产业基地,经开区某芯片厂闭环生产,通过“点对点”运输维持70%产能,但物流成本上涨15%。

- 民生挑战

- 浙江推行“暖心配送”服务,为独居老人提供免费餐食;南昌则因个别社区物资配送延迟,引发舆情关注,后期通过引入美团优选等平台优化链路。

- 两地中小学均启动线上教学,但农村地区网络覆盖率差异导致教育公平问题凸显。

- 心理与社会心态

- 浙江依托“心理援助24小时热线”疏导民众焦虑,南昌开展“阳台音乐会”等社区活动缓解压力。

- 社交媒体上出现对“过度防控”的争议,但多数民众对快速恢复常态表示支持。

经验与启示:如何平衡防疫与发展?

-

科技赋能的价值

浙江的数字化工具证明,智能防控可降低人力成本,未来需加强基层人员培训,避免“系统先进,操作滞后”。 -

柔性管理的必要性

南昌案例显示,刚性封控需配套民生兜底措施,建议建立“应急保供企业白名单”,确保粮油、药品等关键物资储备。

-

区域协作的潜力

浙赣两省可探索“健康码互认”“核酸结果共享”机制,为跨省务工人员提供便利,减少政策摩擦成本。 -

公共卫生体系短板

两地均暴露基层医疗资源不足问题,应加快社区发热门诊建设,推动分级诊疗,避免挤占三甲医院资源。

浙江与南昌的疫情应对,是中国超大城市与中型城市防疫策略的缩影,在奥密克戎时代,精准防控需兼顾效率与温度,构建“平战结合”的公共卫生体系、提升社会抗风险能力,或将成为后疫情时代的重要命题。

(全文共计1127字)

注:本文数据截至2022年12月,如需更新最新疫情动态,可补充2023年防控政策调整相关内容。

发表评论