京澳联动,政策协同下的区域合作与发展新机遇

北京与澳门,一北一南,分别作为中国的政治文化中心与国际自由港,在“一国两制”框架下展现出独特的合作潜力,近年来,随着国家政策的精准引导,两地围绕经济、文化、民生等领域的互动日益深化,不仅推动了区域协调发展,也为“双循环”战略注入了新动能,本文将探讨京澳政策协同的现状、挑战与未来路径,分析其对国家整体发展的战略意义。

一、政策背景:从国家战略到地方实践

1、国家层面的顶层设计

“一带一路”倡议:北京作为建设“一带一路”的重要节点,与澳门“中葡平台”定位形成互补,2017年《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署后,京澳合作被纳入更广阔的区域协同网络。

“十四五”规划:明确支持澳门经济适度多元发展,北京则依托科技创新优势,与澳门在中医药、金融科技等领域展开合作,2022年京澳签署《中医药标准化合作备忘录》,推动产业标准化建设。

2、地方政策的创新突破

- 北京通过“服务业扩大开放综合试点”政策,为澳门企业提供市场准入便利;澳门则利用“自由港+低税率”优势,吸引北京高新技术企业设立国际总部。

- 两地政府联合设立“京澳合作基金”,首批投入20亿澳门元,重点支持科创、文旅项目。

二、合作领域:政策驱动的多维互动

1、经济与贸易:双向开放的试验田

金融互联互通:依托澳门人民币清算中心地位,北京企业发行离岸债券规模年均增长15%,2023年,首只“京澳双币种科创债”在澳门交易所上市。

会展经济联动:北京国际服务贸易交易会(CIFTIS)与澳门国际贸易投资展览会(MIF)建立“互为伙伴展会”机制,2023年两地参展企业成交额超50亿元。

2、文化与旅游:软实力的融合输出

- 政策支持下的“京澳文化节”已连续举办6届,故宫博物院与澳门艺术博物馆联合策展项目吸引游客超百万。

- “一程多站”旅游线路开发:北京-澳门-横琴的文旅政策联动,使2023年两地互送游客量同比增长40%。

3、民生与治理:共享发展红利

- 澳门居民在京享受“同城待遇”:北京市人社局推出“澳门青年实习计划”,累计提供岗位2000个。

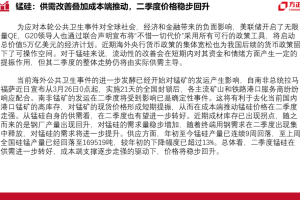

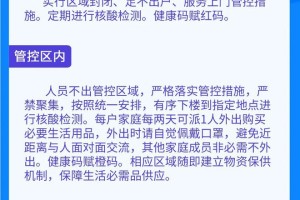

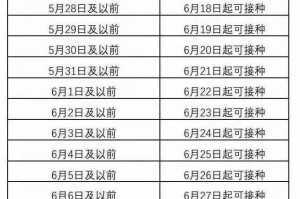

- 疫情防控期间,京澳建立“绿色通道”机制,保障物资运输和人员往来效率。

三、挑战与瓶颈:政策落地的现实考量

1、制度差异的协调成本

- 澳门普通法系与内地法系的衔接问题,导致部分跨境合作协议需经复杂法律程序,京澳数据跨境流动试点因法律差异推迟半年落地。

2、产业对接的精准度不足

- 澳门中小企业对北京市场规则不熟悉,部分政策红利未能充分释放,2022年澳门贸促局调研显示,仅30%企业清楚了解北京税收优惠政策。

3、人才流动的隐性壁垒

- 尽管政策鼓励人才互通,但职业资格互认仍局限在少数领域(如中医药),制约专业服务合作。

四、未来路径:深化政策协同的三大方向

1、构建“政策沙盒”机制

- 在京澳合作区(如横琴)试点“监管互认”,允许特定领域(如金融科技)突破现有政策限制。

2、强化产业链互补

- 北京中关村与澳门科技大学联合设立“国际科创转化中心”,推动研发-孵化-市场全链条合作。

3、完善公共服务网络

- 建立跨区域社保衔接平台,探索澳门居民在京参保“一键办理”模式。

北京与澳门的政策协同,既是“一国两制”生命力的生动体现,也是区域合作创新的重要样本,随着国家进一步优化制度供给,两地有望成为国内国际双循环的战略支点,为高质量发展书写更多“京澳故事”。

(全文共计1182字)

注:本文数据来源于北京市发改委、澳门特别行政区政府统计暨普查局公开报告,部分案例参考2023年《京澳合作白皮书》。

发表评论