广州与北京疫情政策对比,城市治理的差异与共性

自新冠疫情暴发以来,中国各大城市采取了不同的防控措施,以应对疫情的反复波动,广州和北京作为中国南北两大核心城市,在疫情防控政策上既有相似之处,也存在显著差异,本文将从政策背景、具体措施、社会影响及公众反应等方面,对比分析广州和北京的疫情政策,探讨其背后的治理逻辑和未来可能的调整方向。 一、政策背景:两座城市的疫情特点与挑战 广州作为中国南方的经济中心和交通枢纽,人口流动性极高,加之气候温暖潮湿,病毒传播风险较大,2022年底,广州曾面临奥密克戎变异株的快速传播,但由于其较早采取精准防控策略,疫情并未大规模扩散,广州的防控政策更倾向于“精准防控”,尽量减少对经济和社会生活的影响。 北京作为首都,政治、经济、文化地位特殊,疫情防控政策更加严格,由于冬季气温较低,呼吸道疾病传播风险增加,北京在2022年底至2023年初经历了多轮疫情冲击,北京的政策更强调“动态清零”,以确保社会稳定和国家安全。 二、政策对比:广州与北京的防控措施 广州:在疫情高峰期,广州推行“核酸检测+健康码”管理模式,但更倾向于“按需检测”,即重点区域和高风险人群进行常态化检测,普通市民则根据实际情况调整检测频率,健康码(粤康码)与大数据结合,精准识别风险人群。 北京:北京在疫情严峻时期实行“常态化核酸检测”,要求市民定期(如72小时或48小时)进行检测,否则健康码(健康宝)可能弹窗或限制出行,北京的健康宝系统更加严格,跨区域流动时可能面临额外筛查。 广州:广州的封控政策较为灵活,通常以街道、小区甚至楼栋为单位进行精准封控,尽量避免“一刀切”式的大规模封城,2022年11月,广州海珠区部分区域被封控,但其他区域仍保持相对正常运转。 北京:北京的封控政策更加严格,一旦出现疫情,可能迅速扩大封控范围,甚至对整片区域进行封闭管理,2022年5月,北京朝阳区部分区域实行“居家办公+区域封控”措施,以遏制疫情扩散。 广州:作为国际航空枢纽,广州白云机场的入境政策相对灵活,入境人员通常需进行“7+3”或“5+3”隔离(视疫情变化调整),但整体流程较为高效,以减少对国际商务往来的影响。 北京:北京的入境政策更加严格,首都机场和大兴机场对国际航班实行严格管控,入境隔离政策通常比广州更长,以确保首都安全,北京对国内高风险地区人员进京也设有额外限制。 广州:广州的疫苗接种率较高,政府鼓励市民接种加强针,并设立多个临时接种点,在医疗资源方面,广州的三甲医院数量众多,疫情期间能够快速调配资源应对突发情况。 北京:北京同样积极推进疫苗接种,但由于人口密集,部分区域接种点可能出现排队现象,北京的医疗资源丰富,但政策更倾向于优先保障重点人群(如老年人、基础病患者)的医疗需求。 三、社会影响与公众反应 广州:由于采取精准防控,广州的餐饮、零售、物流等行业受影响相对较小,经济活力保持较好,但部分中小企业仍面临经营压力。 北京:严格的封控政策对北京的商业活动影响较大,尤其是餐饮、旅游等行业,但由于北京的经济结构以金融、科技为主,整体抗风险能力较强。 广州:市民对精准防控政策接受度较高,认为政策较为人性化,减少了不必要的干扰,但也有人担忧,如果疫情反弹,政策是否会收紧。 北京:部分市民对严格的防控措施表示理解,认为首都安全至关重要;但也有声音认为政策过于刚性,影响了日常生活和工作。 广州:社区工作人员和志愿者在疫情防控中发挥了重要作用,基层治理较为灵活,能够根据实际情况调整措施。 北京:北京的社区防控更加严格,居委会和物业公司通常执行政策较为彻底,但也可能面临居民配合度的问题。 四、未来政策调整的可能方向 1、广州:继续优化精准防控 未来广州可能会进一步优化核酸检测和封控策略,利用大数据提高防控效率,同时尽量减少对经济和社会运行的影响。 2、北京:探索更科学的防控模式 北京可能会在确保安全的前提下,逐步调整封控政策,例如减少不必要的核酸检测频率,提高医疗资源利用效率。 3、全国统一政策与地方灵活性结合 随着疫情防控进入新阶段,国家可能会出台更统一的指导政策,但允许地方根据实际情况调整,以平衡防疫与经济发展。 广州和北京的疫情政策反映了不同城市在治理模式上的差异:广州更注重精准和灵活,北京则更强调严格和稳定,这两种模式各有优劣,未来如何优化政策,既保障公共卫生安全,又减少对社会经济的影响,将是两座城市乃至全国需要共同面对的挑战。**1. 广州的疫情特点

**2. 北京的疫情特点

**1. 核酸检测与健康码管理

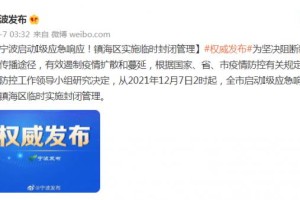

**2. 封控与隔离政策

**3. 入境与跨区域流动管理

**4. 疫苗接种与医疗资源调配

**1. 经济影响

**2. 公众情绪

**3. 基层执行与社区治理

发表评论