南京疫情与地域黑,理性抗疫,拒绝污名化

2021年7月,南京禄口机场爆发新一轮新冠疫情,随后疫情迅速扩散至全国多个省市,在疫情防控的关键时刻,网络上却出现了针对南京乃至江苏的地域歧视言论,诸如“南京人乱跑”“江苏人害全国”等标签化、污名化的言论层出不穷,这种“地域黑”现象不仅无助于疫情防控,反而加剧了社会对立,损害了抗疫团结,本文将从南京疫情的发展、地域黑的成因、社会影响以及如何理性抗疫等方面展开讨论,呼吁公众以科学、理性的态度应对疫情,拒绝污名化任何地区或群体。

南京疫情的发展与防控

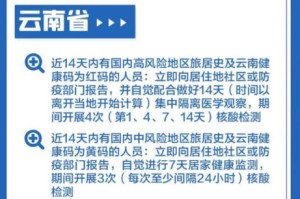

2021年7月20日,南京禄口机场在例行核酸检测中发现了9例阳性样本,随后确诊人数迅速上升,由于禄口机场是国内重要的交通枢纽,疫情很快通过航空、铁路等途径扩散至多个省份,包括湖南、四川、北京等地,南京市政府迅速采取了一系列防控措施,如全员核酸检测、部分区域封闭管理、限制人员流动等,以遏制病毒传播。

由于Delta变异株的高传染性,疫情仍然在短时间内蔓延至多地,这一过程中,部分网民将矛头指向南京,认为南京的防疫措施“不力”,甚至有人将南京人污名化为“疫情传播者”,这种情绪化的指责不仅忽视了病毒传播的客观规律,也忽略了疫情防控的复杂性。

地域黑的成因:情绪宣泄与信息偏差

“地域黑”并非新鲜现象,在互联网时代,它往往在突发事件中被放大,南京疫情中的地域歧视言论,主要源于以下几个因素:

- 恐慌情绪的宣泄:疫情的不确定性容易引发公众焦虑,部分人通过指责特定群体来缓解自身的恐惧感。

- 信息传播的片面性:社交媒体上的碎片化信息容易导致误解,例如某些“南京人乱跑”的个案被放大,而忽略了大多数南京市民严格遵守防疫规定的事实。

- 刻板印象的强化:长期以来,某些地区在网络上被贴上负面标签,一旦发生负面事件,这些标签就会被再次激活。

这种简单的地域归因不仅缺乏科学依据,还会加剧社会分裂,病毒不分地域,疫情防控需要的是协作而非对立。

地域黑的社会危害

地域歧视言论的危害不容小觑,主要体现在以下几个方面:

- 加剧社会对立:将疫情归咎于某一地区,容易引发地域间的敌意,破坏社会团结。

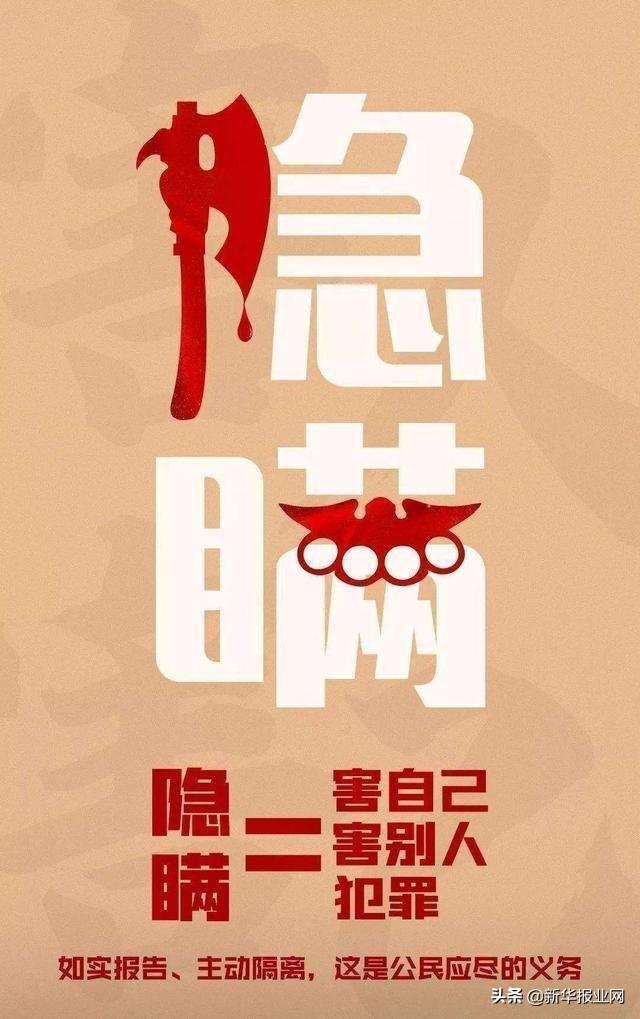

- 影响抗疫效率:污名化可能导致部分人群因害怕被歧视而隐瞒行程,反而增加病毒传播风险。

- 损害受害者心理:被污名化的地区居民可能承受不必要的心理压力,甚至遭受网络暴力。

在2020年武汉疫情期间,武汉人曾因“封城”而遭受歧视;2021年石家庄疫情时,河北人也曾遭遇类似情况,这些教训提醒我们,污名化无助于抗疫,只会制造更多矛盾。

如何理性抗疫,拒绝地域黑?

面对疫情,我们需要的是科学、理性和团结,以下是几点建议:

- 基于事实,避免情绪化指责:疫情传播涉及复杂的因素,不能简单归咎于某一地区或个人。

- 关注官方信息,拒绝谣言:不传播未经证实的消息,避免因错误信息加剧恐慌。

- 倡导同理心,支持受影响群体:疫情中的每一个人都可能成为受害者,我们应给予理解而非歧视。

- 加强公共卫生教育:提高公众对传染病的科学认知,减少因无知而产生的偏见。

南京疫情是一次严峻的公共卫生挑战,但也是一面镜子,照出了社会中的偏见与不理性,病毒是全人类的共同敌人,而非某一地区的“原罪”,在抗疫过程中,我们需要的是团结协作,而非互相指责,只有摒弃地域歧视,以科学和同理心应对疫情,才能真正战胜病毒,守护我们的共同家园。

发表评论