北京疾控发布接种新冠疫苗提示,科学接种,共筑免疫屏障

北京市疾病预防控制中心(以下简称“北京疾控”)发布了关于新冠疫苗接种的最新提示,旨在指导市民科学、有序地接种疫苗,进一步提升群体免疫水平,降低疫情传播风险,随着新冠病毒变异株的出现和季节性流感高发期的到来,疫苗接种仍然是预防重症、减少医疗资源挤兑的重要手段,本文将结合北京疾控的最新提示,详细解读新冠疫苗接种的相关问题,包括接种人群、疫苗选择、注意事项等,帮助公众更好地理解疫苗接种政策,并作出科学决策。

北京疾控发布新冠疫苗接种提示的背景

自2020年底我国启动新冠疫苗接种工作以来,接种覆盖率已大幅提高,有效降低了重症和死亡风险,随着病毒的不断变异,部分人群的免疫力可能随时间推移而下降,因此适时接种加强针显得尤为重要,北京疾控此次发布的提示,主要基于以下几点考虑:

- 病毒变异株的流行:奥密克戎及其亚型变异株仍在全球范围内传播,部分毒株的免疫逃逸能力增强,可能导致突破性感染增加。

- 季节性因素:秋冬季节是呼吸道传染病高发期,流感与新冠叠加感染的风险上升,接种疫苗可降低重症概率。

- 重点人群保护:老年人、慢性病患者、免疫力低下人群等仍是高风险群体,需加强免疫保护。

哪些人群需要接种新冠疫苗?

北京疾控的提示明确了以下几类重点接种人群:

未完成基础免疫的人群

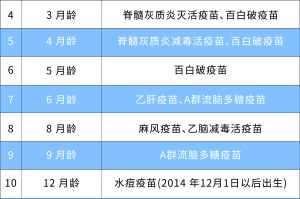

- 3岁以上未接种过新冠疫苗的儿童及成人:建议尽快完成基础免疫接种(通常为2剂灭活疫苗或1剂腺病毒载体疫苗)。

- 未完成全程接种的个体:如仅接种1剂灭活疫苗的人群,需补种第2剂。

需要接种加强针的人群

- 18岁以上已完成基础免疫的人群:建议在完成基础免疫6个月后接种加强针。

- 高风险人群(60岁以上老年人、慢性病患者、医务人员等):优先推荐接种第二剂加强针(即第四针)。

- 免疫力低下者:如肿瘤患者、HIV感染者、器官移植术后服用免疫抑制剂者,可在医生指导下接种额外剂次。

特殊人群的接种建议

- 孕妇:现有数据表明,新冠疫苗对孕妇安全有效,建议在医生评估后接种。

- 哺乳期女性:接种疫苗后仍可正常哺乳,且抗体可能通过母乳传递给婴儿。

- 既往感染者:感染后6个月可接种疫苗,以增强免疫保护。

目前可接种的新冠疫苗类型及选择建议

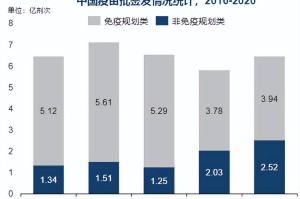

我国目前使用的新冠疫苗主要包括以下几类:

- 灭活疫苗(如国药北京、科兴中维):需接种2剂完成基础免疫,适合大多数人群。

- 腺病毒载体疫苗(如康希诺):仅需1剂即可完成基础免疫,适用于紧急接种或难以完成多剂次接种的人群。

- 重组蛋白疫苗(如智飞龙科马):需接种3剂,适合对灭活疫苗有顾虑或希望选择不同技术路线的人群。

- mRNA疫苗(如复必泰):部分人群可选择接种,但目前供应有限。

北京疾控建议,加强针优先选择异源接种(即“混打”),例如基础免疫接种灭活疫苗的人群,加强针可选择腺病毒载体疫苗或重组蛋白疫苗,以增强免疫效果。

接种新冠疫苗的注意事项

接种前的准备

- 健康状况评估:如有发热、急性疾病或慢性病急性发作,应暂缓接种。

- 避免与其他疫苗同时接种:新冠疫苗与其他疫苗(如流感疫苗)的接种间隔建议≥14天。

- 携带相关证件:接种时需携带身份证、既往接种记录等。

接种后的观察与护理

- 留观30分钟:以防出现急性过敏反应。

- 常见不良反应:如接种部位疼痛、轻微发热、乏力等,通常1-2天内自行缓解。

- 异常反应处理:如出现持续高热、严重过敏等症状,应及时就医。

接种后的日常防护

- 疫苗接种后仍需做好个人防护,如佩戴口罩、保持社交距离等。

- 即使完成全程接种,仍存在突破感染的可能,因此不可放松警惕。

公众关心的热点问题解答

接种疫苗后还会感染吗?

疫苗的主要作用是降低重症和死亡风险,而非完全阻止感染,由于病毒变异,突破性感染可能发生,但接种者症状通常较轻。

哪些情况不适合接种疫苗?

- 对疫苗成分严重过敏者。

- 患有未控制的癫痫或其他严重神经系统疾病者。

- 正在发热或处于急性疾病期者。

老年人接种疫苗是否安全?

大量临床数据表明,老年人接种新冠疫苗的安全性良好,且能显著降低重症风险,北京疾控强烈建议符合条件的老年人尽快接种。

科学接种,共筑免疫屏障

北京疾控此次发布的接种提示,为市民提供了清晰的疫苗接种指导,在全球疫情尚未完全结束的背景下,科学接种疫苗仍然是保护个人和公共健康的关键措施,我们呼吁符合条件的人群,尤其是老年人和高风险群体,积极响应接种建议,共同筑牢免疫屏障,为疫情防控贡献力量。

(全文约1800字)

发表评论