北京地铁未正确佩戴口罩卖唱现象,社会管理与个人自由的边界探讨

防疫漏洞还是艺术自由的边界?**

近年来,北京地铁作为城市公共交通的重要组成部分,承载着数百万市民的日常出行,在地铁这一封闭的公共空间内,一些特殊的社会现象时常引发争议,其中之一便是“未正确佩戴口罩卖唱”行为,这一现象不仅涉及公共卫生安全问题,也牵扯到城市管理、个人自由与社会秩序之间的平衡,本文将从多个角度分析这一现象,探讨其背后的社会成因、管理困境及可能的解决方案。

现象描述:地铁卖唱与防疫规定的冲突

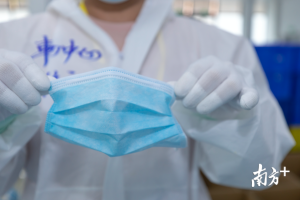

在北京地铁内,卖唱行为并非新鲜事,一些街头艺人或以此为生的表演者会选择在地铁车厢或站台进行表演,以获取乘客的打赏,自2020年新冠疫情爆发以来,北京市及全国多地均实施了严格的口罩佩戴规定,要求乘客在公共交通工具上必须正确佩戴口罩,这一规定旨在降低病毒传播风险,保障公众健康。

部分卖唱者为了表演效果或呼吸便利,未能严格遵守口罩佩戴规定,甚至完全摘下口罩进行演唱,这种行为不仅违反了防疫政策,也引发了其他乘客的担忧,一些市民表示,地铁车厢本就拥挤,若有人长时间未佩戴口罩唱歌,可能增加病毒传播风险,卖唱行为本身也可能干扰其他乘客的乘车体验,甚至影响地铁运营秩序。

社会背景:街头艺人与城市管理的矛盾

地铁卖唱现象并非北京独有,全球许多大城市的地铁系统都存在类似的街头表演文化,纽约、伦敦等城市的地铁站内,街头艺人表演甚至被部分市民视为城市文化的一部分,在中国,由于城市管理政策的严格性,街头表演往往被视为“无证经营”或“扰乱公共秩序”的行为,尤其是疫情期间,此类行为更容易受到监管部门的关注。

北京作为首都,对公共秩序的管理尤为严格,根据《北京市轨道交通运营安全条例》,在地铁内进行商业性表演需获得相关部门批准,否则可能面临罚款或驱离,由于执法难度较大,部分卖唱者仍会选择“打游击”式表演,与管理人员周旋。

防疫政策与个人自由的冲突

疫情期间,佩戴口罩不仅是法律要求,也被视为公民社会责任的一部分,对于依赖表演谋生的街头艺人来说,佩戴口罩可能影响表演效果,甚至影响收入,一些卖唱者表示,他们并非不重视防疫,而是认为“短暂摘口罩唱歌”不会造成太大风险,这种观点显然与官方的防疫政策存在矛盾。

从法律角度看,未正确佩戴口罩的行为违反了《传染病防治法》及地方防疫规定,管理部门有权进行劝阻或处罚,但从人文关怀的角度看,这些卖唱者多为社会底层群体,他们的生计依赖于街头表演,完全禁止可能使其陷入更困难的境地,如何在保障公共卫生安全的同时,兼顾弱势群体的生存需求,成为城市管理者需要思考的问题。

公众态度:支持与反对的声音

对于地铁卖唱现象,公众态度呈现两极分化:

-

反对者认为:

- 卖唱行为干扰乘车秩序,尤其在高峰时段可能造成拥堵。

- 未正确佩戴口罩增加疫情传播风险,危害公共健康。

- 部分卖唱者使用扩音设备,噪音污染影响其他乘客。

-

支持者则认为:

- 街头艺术是城市文化的一部分,应给予一定包容。

- 卖唱者多为弱势群体,应给予人道关怀而非一味禁止。

- 只要不影响他人,适度的表演可以丰富城市生活。

这种分歧反映了社会对公共空间使用的不同理解,也体现了个人自由与公共利益的博弈。

管理困境:执法难度与社会治理的挑战

尽管北京地铁有明确的禁止卖唱规定,但实际执法仍面临诸多困难:

- 流动性强:卖唱者往往选择人流量大的站点或车厢,执法人员难以实时监管。

- 取证困难:部分卖唱者见到执法人员后立即停止表演,导致处罚依据不足。

- 社会舆论压力:若对弱势群体采取强硬措施,可能引发公众质疑。

疫情期间,地铁管理人员的职责已从单纯的秩序维护扩展到防疫监督,进一步增加了管理压力。

可能的解决方案:平衡防疫、秩序与人文关怀

针对这一现象,可考虑以下措施:

-

设立合法表演区域:

参考国外经验,在地铁站内划定特定区域,允许持证艺人表演,并要求其遵守防疫规定。 -

加强柔性执法:

对初次违规者以劝导为主,屡教不改者再采取处罚措施,体现执法温度。

-

提供社会援助:

对于确实困难的卖唱者,政府或公益组织可提供就业培训或临时救助,减少其依赖街头表演谋生的需求。 -

公众宣传教育:

通过地铁广播、海报等方式,提醒乘客遵守防疫规定,并呼吁对街头艺人给予理解但不纵容。

寻找公共空间的合理使用方式

北京地铁未正确佩戴口罩卖唱的现象,本质上是防疫政策、城市管理与个人自由之间的冲突,在疫情防控常态化的背景下,如何在保障公共安全的同时,兼顾社会弱势群体的生存需求,是城市治理的重要课题,相关部门需在严格执法与人文关怀之间寻找平衡点,推动更科学、更人性化的公共空间管理方式。

而对于公众而言,理解并遵守防疫规定,同时以包容心态看待城市文化的多样性,或许是我们每个人都能做出的贡献。

发表评论