北京公交不戴口罩,防疫政策调整后的社会观察与思考

后疫情时代的习惯变迁与公共健康意识**

2023年初,随着中国疫情防控政策的逐步调整,北京公交系统宣布不再强制要求乘客佩戴口罩,这一政策的改变,标志着三年严格的防疫措施进入了一个新的阶段,这一调整也引发了社会各界的广泛讨论:不戴口罩是否意味着疫情彻底结束?乘客的公共健康意识是否会因此松懈?本文将从政策背景、社会反应、健康影响及未来趋势等方面,探讨北京公交不戴口罩背后的深层含义。

政策调整的背景

疫情防控进入新阶段

自2020年新冠疫情暴发以来,佩戴口罩成为全球范围内最普遍的防疫措施之一,北京作为中国的政治、经济和文化中心,公交系统一直是防疫的重点区域,随着病毒变异和疫苗接种率的提高,2022年底至2023年初,中国逐步优化了防疫政策,包括取消“健康码”查验、放宽隔离要求等,北京公交取消强制口罩令,正是这一政策调整的延续。

国际经验的借鉴

在全球范围内,许多国家早已逐步取消口罩强制令,欧美多国在2022年就已放宽公共交通上的口罩要求,转而依赖个人自主选择,北京的这一调整,某种程度上也是与国际防疫趋势接轨,体现了“科学防疫、精准施策”的理念。

社会反应:支持与担忧并存

支持者的观点

- 个人自由与舒适度提升:部分市民认为,长期佩戴口罩不仅影响呼吸舒适度,还增加了社交障碍,取消强制令让他们感到更自由。

- 经济与社会活动恢复:口罩政策的放宽有助于进一步恢复公共交通的客流量,促进城市经济活力。

- 心理压力的缓解:长期佩戴口罩容易让人产生“疫情仍在肆虐”的心理暗示,取消强制令有助于缓解公众的焦虑情绪。

担忧者的声音

- 病毒传播风险仍存:尽管政策调整,但新冠病毒并未完全消失,部分免疫力较低的人群(如老年人、慢性病患者)仍可能面临感染风险。

- 公共卫生习惯的倒退:疫情期间养成的良好卫生习惯(如戴口罩、勤洗手)可能因政策放松而被忽视,影响未来的公共健康管理。

- 社会责任的淡化:部分市民担心,取消强制令后,一些人会彻底放弃戴口罩,导致在流感季或新发传染病时缺乏防护意识。

健康影响:科学视角下的权衡

病毒传播风险的变化

研究表明,佩戴口罩能有效降低呼吸道疾病的传播风险,尤其是在密闭、拥挤的公交环境中,随着奥密克戎毒株致病力的减弱和群体免疫的形成,感染后的重症率已大幅下降,政策制定者可能认为,强制口罩令的边际效益已不如疫情初期显著。

个人健康选择的自主权

取消强制令并不意味着“戴口罩无用”,而是将选择权交还给个人,对于易感人群,如免疫力低下者或老年人,自主佩戴口罩仍是明智的选择,在流感高发季节或空气质量较差时,戴口罩仍是一种有效的防护手段。

公共卫生教育的挑战

如何在政策放宽后继续保持公众的健康意识,是未来需要关注的问题,政府和媒体应加强科普宣传,提醒市民在必要时仍应采取防护措施,避免因政策调整而完全放松警惕。

未来趋势:从强制到自主的转变

防疫政策的动态调整

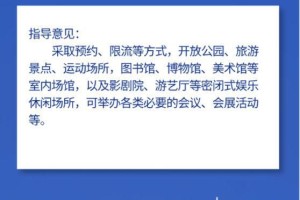

北京的防疫政策可能会更加灵活,根据疫情发展、病毒变异情况以及医疗资源承受能力进行动态调整,如果出现新的高致病性变异株,不排除重新实施部分限制措施的可能性。

公共健康意识的长期培养

后疫情时代,如何让公众在政策放宽后仍保持一定的健康防护意识,是城市治理的重要课题,可以通过公益广告、社区宣传等方式,倡导“生病时自觉戴口罩”等文明习惯。

科技助力健康管理

智能公交系统、空气质量监测等技术手段可以辅助乘客做出更科学的健康决策,在流感高发期,公交系统可通过APP推送提醒,建议乘客佩戴口罩。

平衡自由与责任

北京公交取消强制口罩令,是疫情防控进入新阶段的标志性事件之一,这一政策既反映了社会逐步回归常态的期待,也考验着公众的自主健康管理能力,在享受政策放宽带来的便利的同时,市民仍需保持一定的防护意识,尤其是在人群密集或自身健康状况不佳时主动采取防护措施。

如何在个人自由与公共健康之间找到平衡,将是城市治理和公民素养共同面对的课题,北京的这一政策调整,或许能为其他城市提供借鉴,推动后疫情时代的公共卫生管理走向更加科学、人性化的方向。

发表评论