北京地铁口罩要求,政策解读与公众反应

防疫政策的变化与公众适应**

自2020年新冠疫情暴发以来,口罩成为人们日常生活中的重要防护工具,尤其是北京这样的超大城市,地铁作为主要的公共交通工具,其防疫政策备受关注,北京地铁的口罩要求经历了多次调整,从最初的强制佩戴到后来的逐步放宽,再到根据疫情形势动态调整,本文将详细探讨北京地铁口罩要求的演变、政策背景、公众反应以及未来可能的发展趋势。

北京地铁口罩要求的政策演变

疫情初期的严格管控(2020年-2021年)

在新冠疫情初期,北京市政府迅速采取了一系列严格的防控措施,其中包括在地铁等公共交通工具上强制佩戴口罩,2020年1月下旬,北京市交通委员会发布通知,要求所有乘客在地铁、公交等密闭空间内必须佩戴口罩,否则将被劝离或拒绝乘车,这一政策得到了广泛执行,地铁站内增设了工作人员和志愿者,确保乘客遵守规定。

常态化防控阶段的调整(2021年-2022年)

随着国内疫情趋于平稳,2021年下半年,部分城市开始逐步放宽口罩要求,北京作为首都,防控政策仍然较为严格,地铁系统继续执行“佩戴口罩”的规定,但执法力度有所缓和,主要以劝导为主,地铁站内加强了通风和消毒措施,以降低传播风险。

“新十条”后的政策变化(2022年12月后)

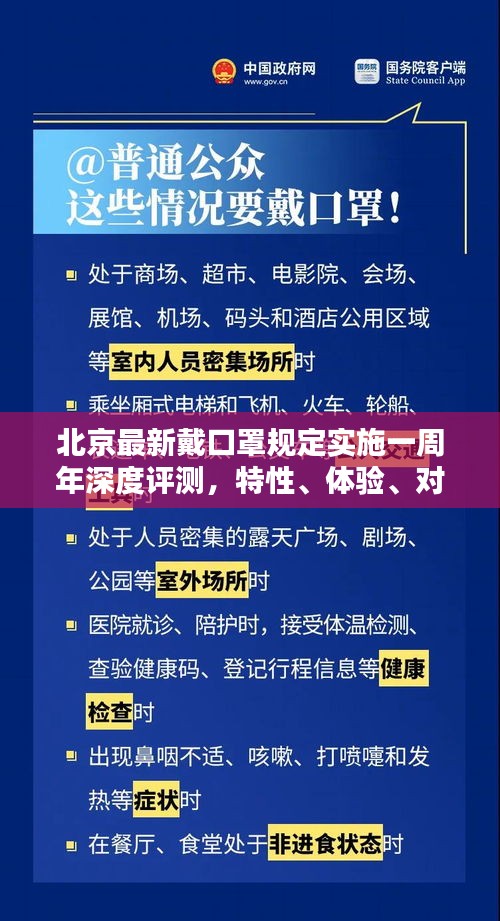

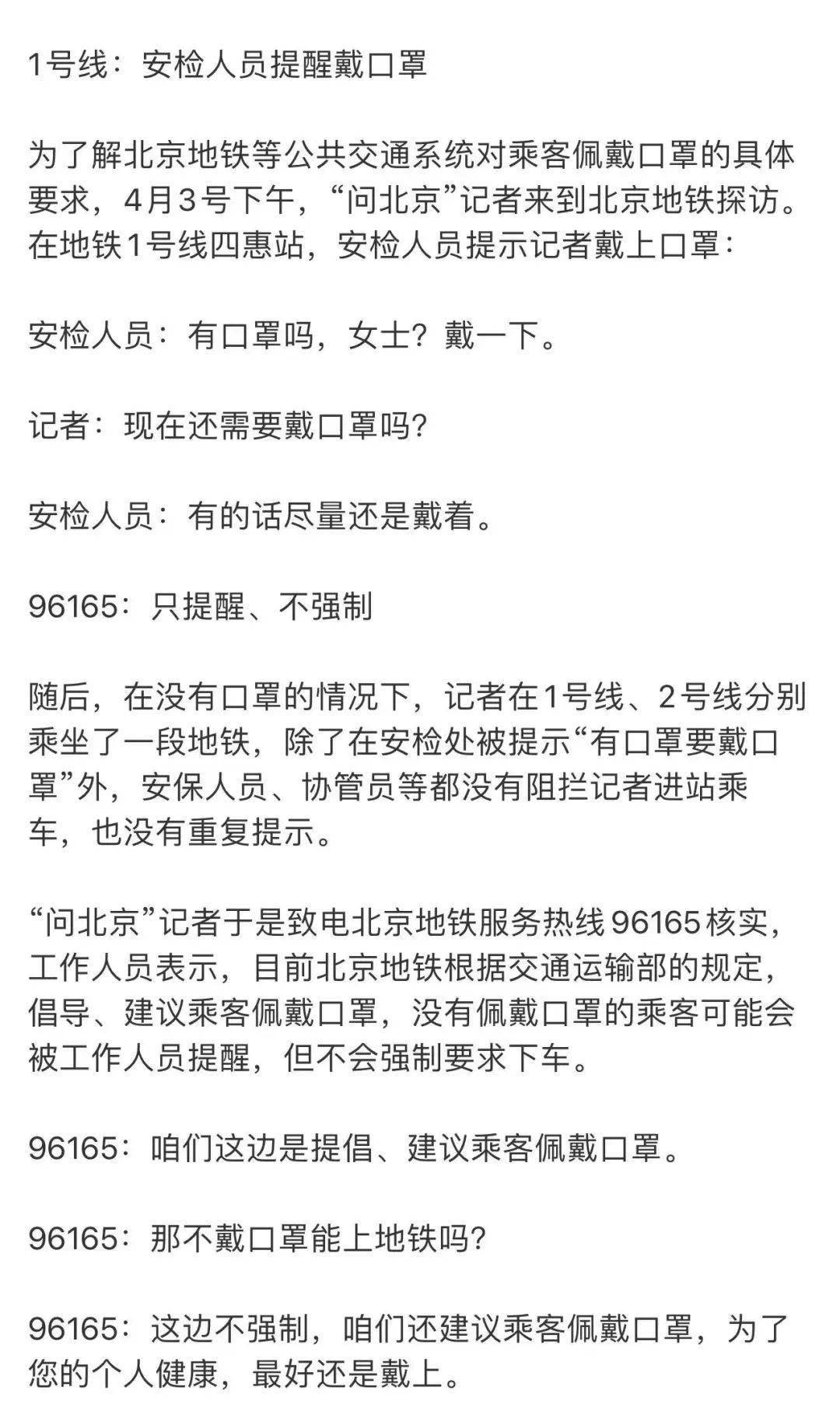

2022年12月,国务院联防联控机制发布“新十条”,进一步优化疫情防控措施,其中提到“不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码”,随后,北京地铁也调整了相关政策,不再强制要求乘客佩戴口罩,但仍建议在人员密集场所佩戴,这一变化标志着北京地铁的防疫政策从“强制”转向“建议”,体现了疫情防控的灵活性和科学性。

政策调整的背景与科学依据

病毒变异与防控策略的变化

新冠病毒的变异使得其致病性逐渐减弱,而人群的免疫水平(通过疫苗接种和自然感染)有所提高,政府的防控策略从“清零”转向“精准防控”,并逐步放宽部分限制措施,口罩政策的调整正是基于这一科学依据。

社会经济活动的恢复

严格的口罩要求在一定程度上影响了人们的出行体验,尤其是长时间佩戴口罩可能导致不适,随着经济和社会活动的恢复,政府需要在防疫和便利性之间寻找平衡,放宽地铁口罩要求有助于提升公众的出行意愿,促进城市活力的恢复。

公众健康意识的提升

经过三年的疫情防控,公众的健康防护意识显著提高,即使政策不再强制要求,许多人仍会自觉佩戴口罩,尤其是在流感高发季节或人员密集场所,这种自发的防护行为有助于降低呼吸道疾病的传播风险。

公众对地铁口罩要求的态度

支持继续佩戴口罩的群体

部分市民,尤其是老年人和免疫力较低的人群,仍然倾向于在地铁等密闭空间佩戴口罩,他们认为,尽管政策放宽,但地铁人流量大,感染风险仍然存在,佩戴口罩是一种有效的自我保护措施。

支持放宽口罩要求的群体

另一部分市民,尤其是年轻人,对放宽口罩要求表示欢迎,他们认为,长期佩戴口罩会影响呼吸舒适度,且在低风险环境下,强制佩戴的必要性降低,政策的调整让他们感到更加自由和便利。

中立态度:根据情况灵活选择

还有一部分市民持中立态度,他们会根据具体情况决定是否佩戴口罩,在早晚高峰人流量大时选择佩戴,而在非高峰时段或车厢空旷时则可能摘下口罩,这种灵活应对的方式反映了公众对政策的理性适应。

北京地铁口罩政策的国际对比

与欧美国家的对比

在欧美国家,地铁口罩政策的变化较为频繁,美国纽约地铁在2022年一度取消口罩强制令,但随后因疫情反复又重新要求佩戴,相比之下,北京的政策调整更加谨慎,体现了“小步快走”的特点。

与亚洲其他城市的对比

在亚洲,日本、韩国等国家的地铁系统长期建议佩戴口罩,但并未严格强制,新加坡则采取了与北京类似的策略,即从强制转向建议,这些国家的经验表明,公众的自律性和科学防控的结合是政策成功的关键。

未来北京地铁口罩政策的可能走向

季节性调整的可能性

北京地铁的口罩要求可能会根据季节性流行病(如流感)的情况动态调整,在冬季呼吸道疾病高发期,可能会加强佩戴口罩的宣传,甚至恢复部分强制要求。

智能化监测与个性化建议

随着科技的发展,地铁系统可能会引入智能化监测设备,实时分析车厢内的空气质量和人流密度,并向乘客推送个性化的防护建议(如“当前车厢拥挤,建议佩戴口罩”)。

公众教育的持续加强

无论政策如何变化,公众教育都将是重要的一环,政府和社会组织可以通过宣传海报、广播等方式,提醒乘客在特定情况下佩戴口罩,以保护自己和他人。

发表评论