北京地铁戴口罩图片,疫情记忆与社会变迁的缩影

2020年初,新冠疫情席卷全球,中国各地迅速采取严格的防疫措施,其中佩戴口罩成为公共场所的必备要求,北京作为中国的首都和人口密集的大都市,地铁系统成为疫情防控的重要阵地,一时间,"北京地铁戴口罩"的图片在社交媒体上广泛传播,成为疫情时代的标志性影像,这些图片不仅记录了特殊时期的城市生活,也反映了公共卫生政策、社会心理以及城市管理的变迁。

本文将围绕"北京地铁戴口罩图片"这一关键词,探讨其背后的社会意义、公众反应以及疫情前后的对比,分析这些影像如何成为集体记忆的一部分,并思考未来城市交通与公共卫生的关系。

北京地铁戴口罩图片的传播与象征意义

疫情初期的视觉冲击

2020年1月底,随着武汉封城,北京地铁迅速响应防疫要求,乘客被强制要求佩戴口罩,当时的新闻图片和社交媒体上,大量照片显示地铁车厢内几乎所有人都戴着口罩,甚至有人佩戴护目镜和手套,这些画面迅速成为国内外媒体报道的焦点,象征着中国在疫情初期的严格防控措施。

口罩从"异常"到"日常"的转变

在疫情之前,北京地铁上戴口罩的人并不多,通常仅限于冬季防霾或感冒患者,疫情爆发后,口罩成为必需品,甚至一度供不应求,社交媒体上的图片显示,人们在地铁站排队购买口罩,或在地铁车厢内互相保持距离,这些场景成为疫情时代的典型视觉符号。

口罩背后的社会心理

戴口罩的图片不仅仅是防疫措施的体现,也反映了公众的焦虑与适应过程,初期,许多人因担心感染而过度防护,甚至出现"全副武装"的乘客;随着时间推移,人们逐渐适应,口罩成为日常出行的标配,这些图片记录了社会心理的变化,从恐慌到习惯,再到后来的"口罩疲劳"。

北京地铁防疫措施的变化与公众反应

严格的防疫政策

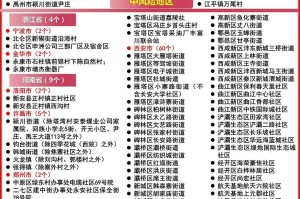

在疫情高峰期,北京地铁采取了多项措施:

- 强制佩戴口罩:未戴口罩者禁止进站,工作人员在入口处检查。

- 限流与测温:部分车站实施限流,乘客需接受体温检测。

- 消毒与通风:车厢和车站频繁消毒,增加通风频率。

这些措施被广泛报道,相关图片在网络上大量传播,成为公众讨论的焦点。

公众的配合与争议

大多数乘客积极配合防疫政策,但也有部分人因长时间佩戴口罩感到不适,甚至出现"口罩反抗"现象,2022年某社交媒体上流传的照片显示,有乘客在地铁上摘下口罩进食,引发争议,这些图片反映了防疫政策与个人自由之间的张力。

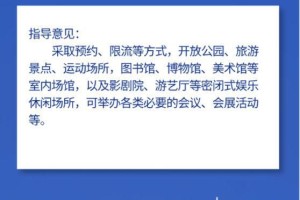

逐渐放宽与"后口罩时代"

2023年初,随着疫情政策的调整,北京地铁取消强制口罩令,但仍建议乘客佩戴,社交媒体上的图片显示,地铁车厢内戴口罩的人明显减少,但仍有一部分人选择继续佩戴,尤其是老年人和免疫力较低者,这种变化标志着社会逐渐进入"后疫情时代",但口罩仍作为一种健康习惯被部分人保留。

北京地铁戴口罩图片的社会学解读

集体记忆的构建

这些图片不仅是个人生活的记录,更是社会集体记忆的一部分,当人们回顾这段历史时,北京地铁戴口罩的影像将成为疫情时代的象征,类似于2003年非典时期的口罩记忆。

城市管理的挑战与创新

地铁作为城市交通的核心,其防疫措施反映了城市管理的应变能力,北京地铁通过科技手段(如健康码查验、智能测温)提升防疫效率,这些经验可能对未来公共卫生事件提供参考。

社会规范的重塑

疫情改变了人们的行为习惯,例如保持社交距离、勤洗手等,即使口罩令解除,部分人仍会在流感季节或空气污染时佩戴口罩,这种变化可能长期影响社会公共卫生习惯。

未来展望:地铁与公共卫生的平衡

随着全球疫情进入新阶段,北京地铁的防疫措施也在不断调整,未来可能面临以下挑战:

- 常态化防疫:如何在日常运营中平衡防疫与便利性?

- 科技应用:能否利用AI、大数据优化公共卫生管理?

- 公众教育:如何培养市民的自我防护意识,而非依赖强制政策?

北京地铁戴口罩的图片,不仅是过去的记录,也是未来的启示,它们提醒我们,城市交通不仅是物理空间的连接,更是社会健康与安全的纽带。

发表评论