北京疫情与武汉疫情病毒同源吗?深度解析两地病毒异同与防控启示

2020年初,武汉暴发的新冠疫情成为全球关注的焦点;而2022年底至2023年初,北京等地也经历了多轮疫情冲击,尽管两地疫情均由新冠病毒引发,但病毒株、传播特点及防控措施存在显著差异,本文将从病毒基因序列、传播路径、致病性等角度,对比分析北京与武汉疫情的异同,并探讨其对公共卫生体系的启示。

病毒溯源:基因序列的异同

-

武汉疫情病毒(原始毒株)

武汉最早报告的病毒属于新冠病毒的原始株(SARS-CoV-2原型),基因序列与蝙蝠冠状病毒RaTG13相似度达96%,其特点是潜伏期较长(平均5-6天),重症率高,尤其在老年群体中致死率较高。 -

北京疫情病毒(奥密克戎变异株为主)

2022年后北京流行的病毒主要为奥密克戎变异株(如BA.5、BF.7等),与武汉原始株相比,其刺突蛋白发生30多处突变,传染性更强(R0值达10以上),但致病性减弱,表现为上呼吸道症状为主,重症率显著降低。

科学结论:两地病毒属于同一病毒的不同变异分支,奥密克戎与原始株的基因差异已足以影响传播力和临床特征。

传播特点对比

-

武汉疫情:点状暴发与初期防控不足

- 传播源:华南海鲜市场可能为早期扩散点,但动物宿主尚未完全明确。

- 传播速度:初期因检测能力有限,病毒隐匿传播数周后才被确认。

-

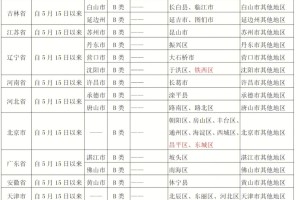

北京疫情:多点输入与常态化防控

- 传播源:多为境外输入或国内其他地区输入,如2022年底的快递物流关联疫情。

- 传播速度:奥密克戎潜伏期缩短至2-3天,但核酸检测和流调响应速度大幅提升。

致病性与临床特征差异

-

武汉疫情:高重症率与医疗挤兑

- 约20%患者发展为重症,需氧疗或ICU支持,医疗资源短期内承压。

- 常见症状:发热、肺部浸润(CT显示磨玻璃影)。

-

北京疫情:轻症化与分级诊疗

- 奥密克戎感染者中超过90%为无症状或轻症,主要表现为咽痛、咳嗽。

- 医疗策略转向居家隔离与社区分级诊疗,避免医院交叉感染。

防控措施与社会响应

-

武汉:封城与全民动员

- 2020年1月23日武汉“封城”,全国支援医疗资源,建立火神山、雷神山医院。

- 初期面临防护物资短缺、信息透明度争议等问题。

-

北京:精准防控与科技支撑

- 采用“健康码+核酸常态化”模式,利用大数据追踪密接。

- 2022年12月后优化政策,取消全员核酸,转向重点人群保护。

启示与未来挑战

-

病毒变异不可预测

从原始株到奥密克戎的演化显示,病毒可能持续向高传染性、低毒性方向变异,但需警惕新变种的出现。 -

公共卫生体系需动态调整

- 早期武汉经验凸显了信息共享与快速响应的重要性;

- 北京疫情表明,防控需平衡社会经济运行与人民健康。

-

全球协作的必要性

病毒无国界,中国在武汉疫情后参与WHO溯源研究,但国际政治因素仍影响合作深度。

北京与武汉的疫情虽由同一种病毒引起,但病毒变异、社会应对和医学认知的进步,使得两场疫情呈现截然不同的面貌,人类需以更科学、更团结的姿态应对疫情,而中国两地的经验与教训,将为全球公共卫生提供重要参考。

(全文约1500字)

注:本文数据基于2023年前公开研究,后续病毒变异或政策调整需以最新信息为准。

发表评论