疫情双城记,北京防控升级与武汉最新动态深度解析

2023年,全球新冠疫情进入新阶段,但局部防控仍是关键,作为中国两大核心城市,北京和武汉的疫情动态牵动人心,北京近期面临输入性病例与本土反弹的双重压力,防控措施再度收紧;而武汉,这座曾在2020年经历严峻考验的英雄城市,如今正以常态化管理应对零星散发,本文将结合最新数据与政策,剖析两座城市的防疫现状、挑战与经验。

北京:防控升级下的“精准阻击”

最新疫情数据与风险点

截至2023年10月,北京市疾控中心通报显示,单日新增本土病例连续一周维持在两位数,主要集中在外区县聚集性传播和境外输入关联病例,海淀区、朝阳区等人口密集区域成为重点监测对象,部分中小学暂停线下教学。

值得注意的是,奥密克戎新亚型XBB系列毒株占比上升,其免疫逃逸能力可能加剧传播风险,北京市卫健委强调“早发现、早报告”机制,要求进返京人员落实“三天两检”。

防控政策调整

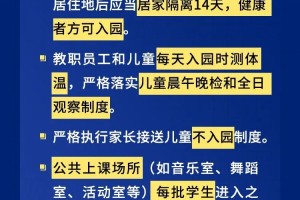

- 常态化核酸优化:取消大规模全员检测,但保留重点区域、重点人群“每日一检”。

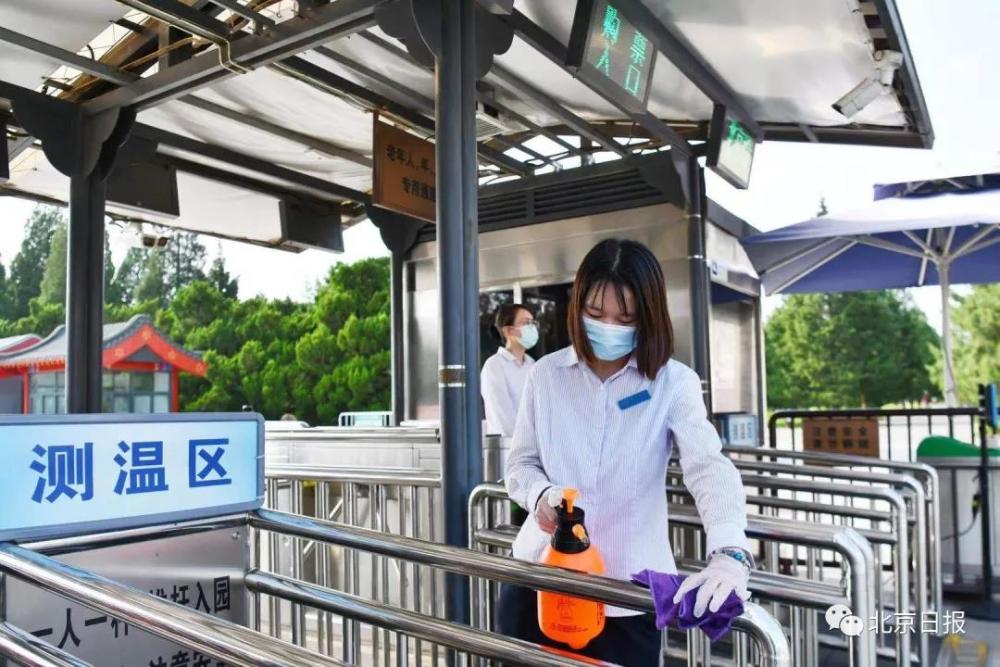

- 公共场所管理:部分商场、餐厅恢复48小时核酸阴性证明准入制,地铁高峰期限流。

- 医疗资源储备:定点医院ICU床位扩容至总床位的10%,抗病毒药物储备量提升30%。

社会影响与公众反应

尽管防控措施被评价为“科学精准”,但部分市民对频繁的核酸筛查产生倦怠,经济学家指出,服务业复苏速度放缓,小型商户面临现金流压力,政府通过发放消费券、减免租金等措施缓解矛盾。

武汉:从“风暴中心”到“常态化标杆”

疫情最新态势

武汉市卫健委数据显示,10月以来无本土重症病例,新增感染多为无症状或轻症,且集中在隔离管控人员中,与北京不同,武汉的防控重点转向“外防输入”,对国际航班入境人员实行“7+3”隔离政策。

防疫策略的三大转变

- 科技赋能:健康码系统升级为“灰码”机制,未按时核酸者将受限进入公共场所。

- 基层网格化管理:以社区为单位建立“15分钟核酸采样圈”,确保30分钟内完成应急响应。

- 公众心理建设:通过媒体宣传消除“后疫情创伤”,心理咨询热线覆盖率提升至100%。

经济复苏与反思

2023年武汉GDP增速预计达5.8%,高于全国平均水平,光谷高科技产业和汽车制造业成为增长引擎,但学者提醒,需警惕“过度防控”对长期营商环境的潜在影响。

双城对比:经验与挑战

共同点

- 快速响应机制:两城均依托大数据流调,实现4小时内锁定密接者。

- 医疗冗余度:武汉协和医院、北京地坛医院等机构形成“平战结合”模式。

差异与启示

-

北京:压力来自流动性

作为国际枢纽,北京需平衡开放与安全,近期对国际航班熔断机制的调整,体现了“动态清零”的灵活性。

-

武汉:重在韧性重建

从“封城”到“精准防控”,武汉的基层动员能力成为全国样板,其“全民参与”模式值得高风险城市借鉴。

未来展望:科学防控与长期共存

世界卫生组织(WHO)预测,新冠病毒或将与人类长期共存,对此,专家提出建议:

- 疫苗迭代:加快针对新毒株的二代疫苗研发。

- 分级诊疗:避免医疗挤兑,轻症患者转向社区医院。

- 全球协作:加强变异毒株监测数据共享。

北京与武汉的防疫实践,折射出中国超大城市治理的智慧与挑战,在“精准”与“包容”之间寻找平衡点,不仅是疫情防控的课题,更是城市可持续发展的必答题,正如钟南山院士所言:“最困难的时刻已经过去,但警惕性不能放松。”

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月,政策与疫情动态请以官方最新通报为准。

发表评论