广州对北京疫情防控要求的响应与协作,区域协同抗疫的实践与思考

2022年以来,中国多个城市经历了新冠疫情的反复冲击,北京和广州作为南北两大核心城市,在疫情防控中扮演了重要角色,随着疫情形势的变化,各地防控政策也在动态调整,广州作为南方经济中心和交通枢纽,在面对北京等地的疫情防控要求时,既展现了高效的地方执行力,也体现了区域协作的大局意识,本文将从广州对北京疫情防控要求的响应措施、两地协作机制、社会影响及未来展望等方面展开分析,探讨区域协同抗疫的经验与挑战。

广州对北京疫情防控要求的背景与动因

-

北京疫情防控的严格性

北京作为首都,政治、经济、文化功能高度集中,疫情防控标准历来严格,尤其在重大活动(如冬奥会、全国两会)期间,北京对外地入京人员的要求更为细致,包括核酸证明、健康码查验、隔离政策等。 -

广州的防疫压力与责任

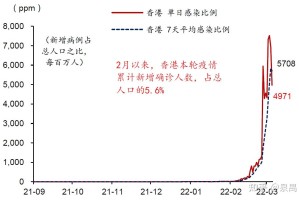

广州是华南交通枢纽,人口流动性大,且作为国际商贸中心,境外输入风险较高,2022年底,广州曾面临奥密克戎变异株的局部暴发,但通过精准防控迅速控制疫情,面对北京的防控要求,广州需平衡本地防疫与区域协作的双重任务。 -

区域协同抗疫的必要性

在“全国一盘棋”的防疫框架下,城市间的政策协调尤为重要,广州对北京防控要求的响应,既是履行联防联控责任,也是避免疫情跨区域扩散的关键举措。

广州的具体响应措施

-

加强离穗人员管理

- 核酸证明强化:广州对前往北京的人员实施48小时内核酸检测阴性证明的严格查验,并在机场、火车站设立专用通道。

- 健康码联动:通过“粤康码”与“北京健康宝”数据互通,确保信息实时更新,减少重复核验。

-

重点人群精准管控

- 高风险岗位人员限制:对口岸、冷链等高风险行业从业人员,实施离穗前报备和额外核酸检测。

- 涉疫区域动态调整:如广州某区出现本土病例,立即暂停该区域人员非必要进京,并通报北京防控部门。

-

交通枢纽的联防联控

- 广州白云机场与北京首都机场建立信息共享机制,对航班乘客实行“前置筛查”。

- 铁路部门对进京列车实施“二次查验”,确保途中无风险漏洞。

-

宣传与公共服务配套

- 通过政务平台、媒体等渠道发布进京政策提示,避免旅客因信息滞后滞留。

- 在社区开展针对性宣传,引导市民非必要不前往北京。

两地协作机制与成效

-

信息共享平台的建立

广州与北京通过国家政务服务平台实现疫情数据实时对接,包括病例轨迹、风险区域、核酸检测结果等,提升了防控效率。 -

联合应急处置案例

2022年11月,广州某区发现与北京关联的输入病例后,两地疾控部门迅速联动,完成流调溯源,并在48小时内控制传播链。 -

政策协调的挑战与突破

- 差异化政策的矛盾:北京对“带星”城市人员采取集中隔离,而广州提倡精准赋码,初期曾引发旅客不满,后经协商,调整为“三天两检”的柔性措施。

- 资源调配的优化:广州为进京人员增设核酸检测点,北京则对广州重点企业提供“白名单”便利,保障供应链稳定。

社会影响与公众反馈

-

积极效应

- 防控效率提升:两地协作缩短了政策执行的时间差,降低了疫情跨区域传播风险。

- 公众安全感增强:严格的联防措施获得多数市民支持,尤其是商务、探亲群体的认可。

-

争议与改进空间

- “一刀切”质疑:部分低风险地区人员反映进京流程繁琐,呼吁更科学的风险评估。

- 经济成本问题:频繁的核酸检测和隔离要求增加了企业差旅成本,需进一步优化政策弹性。

未来展望:区域协同抗疫的优化路径

-

推动全国统一的防疫标准

建立更细化的风险等级划分体系,减少城市间政策差异,避免“层层加码”。 -

技术赋能精准防控

推广“一码通行”和AI轨迹预测技术,提升信息核验效率。 -

完善应急协作预案

针对变异毒株等突发情况,制定跨省市联合响应流程,明确资源调配责任。

-

平衡防疫与经济社会发展

在保障安全的前提下,探索“闭环管理”等柔性措施,减少对人员流动的影响。

广州对北京疫情防控要求的响应,是中国区域协同抗疫的缩影,从数据共享到政策协调,两地的实践既体现了“动态清零”的灵活性,也暴露出差异化治理的挑战,需进一步强化制度设计和技术支撑,推动疫情防控从“被动应对”向“主动协同”转型,为全球特大城市的公共卫生治理提供中国方案。

(全文约1600字)

发表评论