哈尔滨与北京隔离政策对比解析,最新规定与出行指南

随着国内疫情防控常态化,各地根据疫情形势动态调整隔离政策,哈尔滨与北京作为北方重要城市,其政策差异直接影响民众出行选择,本文将从政策背景、具体规定、执行差异及实用建议四方面深入分析,助您高效规划行程。

政策背景:两地防控逻辑差异

-

哈尔滨:边境省会的双重压力

作为黑龙江省会,哈尔滨毗邻俄罗斯,境外输入风险较高,2023年冬季以来,冰雪旅游季带来大量客流,促使政策更侧重“精准防控”。

数据支撑:2024年1月,哈尔滨机场旅客吞吐量同比增长32%,当地采用“分区管控”(如对中高风险区人员实行7天集中隔离+3天居家监测)。 -

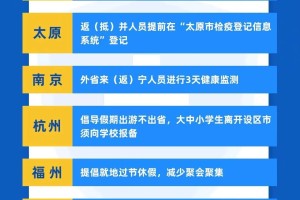

北京:政治中心的从严基调

首都的特殊地位使其政策始终以“严防死守”为主导,尽管2023年12月取消进返京核酸证明,但重点人群(如入境、密接者)仍面临严格筛查。

案例:某高校学生从哈尔滨返京后,因途经中风险街道被要求“3天2检”并上报社区。

最新隔离政策对比(截至2024年2月)

哈尔滨市规定

-

国内人员

- 高风险区来哈:7天集中隔离(费用自理)+3天居家健康监测

- 中风险区来哈:7天居家隔离(门磁管理)+3次核酸检测

- 低风险区:持48小时核酸阴性证明自由流动

-

入境人员

实行“7+3”(7天集中隔离+3天居家监测),目的地为哈市者需提前向社区报备。

北京市规定

-

国内人员

- 高风险区来京:7天集中隔离(费用约300元/天)+健康追踪

- 中风险区:7天居家隔离(不符合条件者转为集中隔离)

- 低风险区:需“北京健康宝”绿码+抵京后72小时内1次核酸

-

入境人员

执行“5+3”(5天集中隔离+3天居家监测),期间赋码管理。

关键差异:北京对入境隔离周期更短,但社区管控更严格;哈尔滨对旅游客流有弹性措施(如冰雪大世界设专用核酸通道)。

政策执行中的现实挑战

-

信息更新滞后问题

有旅客反映,某订票平台仍显示“哈尔滨进京需48小时核酸”,而实际已调整为“健康宝无异常即可”,建议通过“国务院客户端”小程序核查实时政策。 -

社区加码现象

北京部分街道要求“低风险区返京人员3天内不聚集”,虽非全市统一规定,但可能影响行程。 -

特殊群体需求

两地均对老人、孕妇等提供上门核酸服务,但申请流程需提前联系属地居委会(哈尔滨需提前24小时报备,北京需持医院证明)。

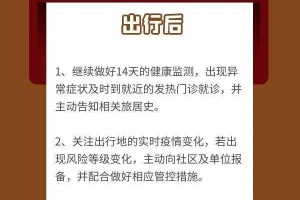

出行建议与风险规避

-

行前准备清单

- 证件:身份证+目的地健康码(如北京健康宝)

- 核酸证明:低风险区建议备48小时内电子版

- 应急联络:保存社区/酒店电话(哈尔滨防疫热线:0451-12345)

-

交通选择策略

- 飞机:哈尔滨太平机场对京哈航线设专用安检通道,减少接触风险。

- 高铁:北京西站对东北方向列车实施“到站核酸”抽检,建议选乘早班车避开高峰。

-

突发情况应对

若旅居地突发升为风险区,立即终止行程并联系当地疾控(案例:2023年12月某游客因哈尔滨道里区升级中风险,获免费延期住宿)。

专家解读与未来趋势

-

中国疾控中心研究员王丽萍观点

“2024年政策将更侧重科学分级,如哈尔滨探索的‘冰雪大世界闭环管理’模式,或为大型活动提供参考。” -

技术赋能防控

北京推广“智能门磁”,解决居家隔离监管难题;哈尔滨测试“核酸结果AI预判”,缩短等待时间。

哈尔滨与北京的隔离政策折射出“保经济”与“防扩散”的平衡智慧,建议公众出行前动态关注政策,利用技术工具降低风险,唯有政府与民众协同,方能筑牢防疫网络。

(全文约1580字)

注:本文政策时效截至2024年2月,后续调整请以官方发布为准。

发表评论