北京生物疫苗副作用曝光,真相与科学解析

专家解读安全性及应对措施**

新冠疫苗的研发和接种在全球范围内取得了显著进展,中国自主研发的北京生物(国药集团中国生物北京生物制品研究所)疫苗作为国内主要接种疫苗之一,为疫情防控作出了重要贡献,随着接种人群的扩大,关于北京生物疫苗副作用的讨论也逐渐增多,部分接种者报告了轻微或罕见的不良反应,引发了公众对疫苗安全性的关注,本文将从科学角度分析北京生物疫苗的副作用情况,探讨其安全性,并提供合理的应对建议。

北京生物疫苗的基本情况

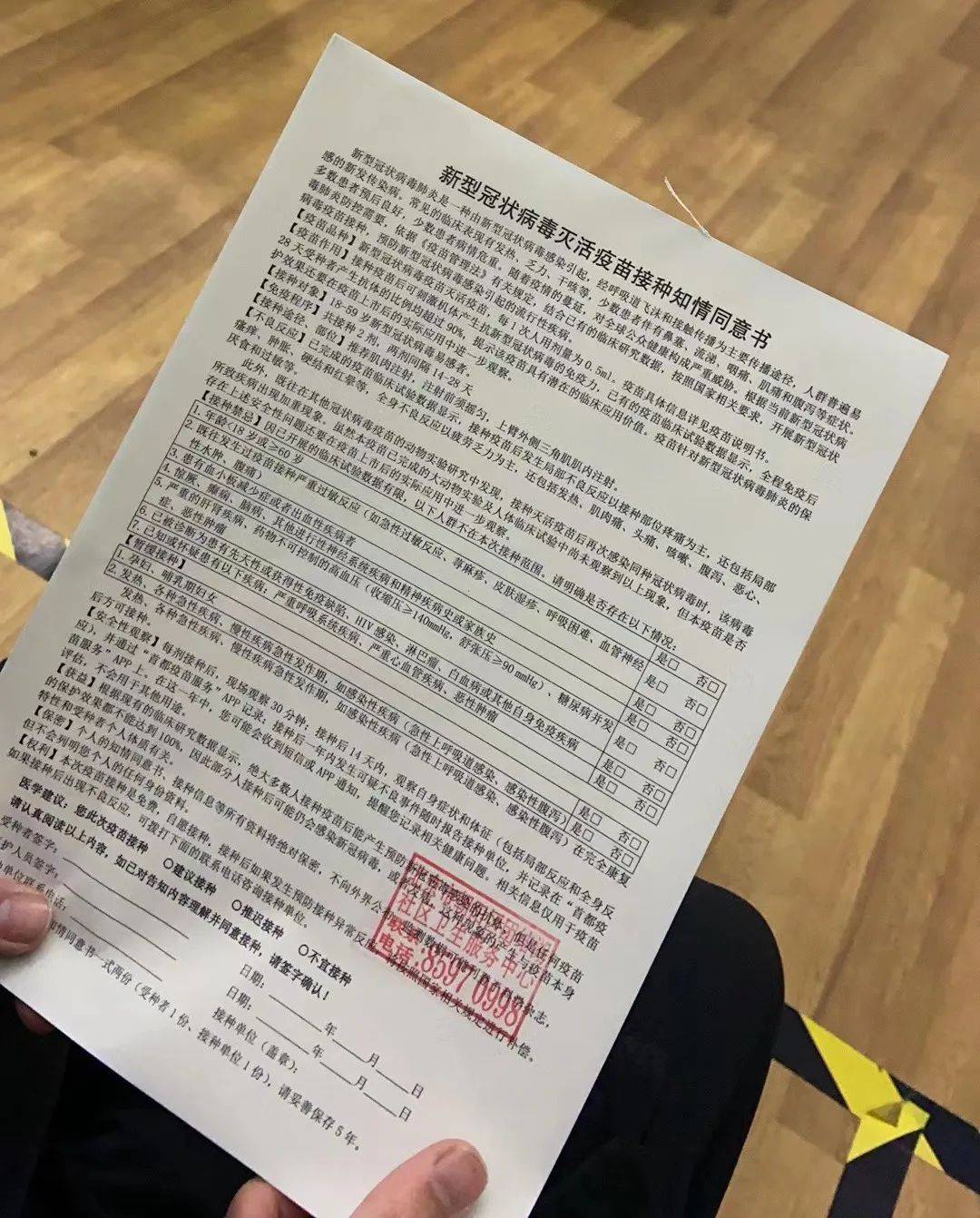

北京生物疫苗(BBIBP-CorV)是一种灭活疫苗,采用传统的疫苗研发技术,通过灭活新冠病毒并添加佐剂来刺激人体免疫系统产生抗体,该疫苗在2020年12月获得中国国家药品监督管理局(NMPA)的紧急使用授权,并在全球多个国家推广使用。

疫苗的有效性

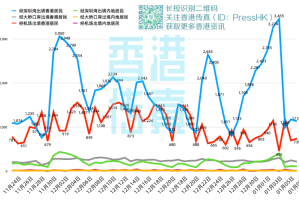

根据临床试验和真实世界数据,北京生物疫苗在预防重症和死亡方面表现良好,世界卫生组织(WHO)的评估显示,该疫苗对重症的保护率超过79%,符合国际疫苗安全性和有效性的标准。

疫苗的接种程序

北京生物疫苗通常需要接种两剂,间隔3-4周,部分国家还建议在完成基础免疫后接种加强针,以增强保护效果。

北京生物疫苗的常见副作用

任何疫苗都可能引起副作用,北京生物疫苗也不例外,根据临床试验和接种后监测数据,大多数副作用属于轻微至中度,并在短时间内自行缓解,以下是常见的副作用:

局部反应

- 注射部位疼痛:约30%-50%的接种者报告注射部位有轻微疼痛或红肿,通常在1-2天内消退。

- 硬结或肿胀:少数人可能出现注射部位硬结,一般无需特殊处理。

全身反应

- 疲劳和乏力:约10%-20%的接种者感到疲倦,通常在接种后1-2天缓解。

- 头痛和肌肉酸痛:部分人可能出现轻度头痛或肌肉酸痛,多喝水、适当休息后可缓解。

- 低烧(<38.5°C):少数接种者可能出现短暂低烧,通常无需服用退烧药即可自行恢复。

其他轻微反应

- 恶心或食欲不振:极少数人可能出现短暂的胃肠道不适。

- 头晕或轻微过敏反应:如皮肤瘙痒或皮疹,通常较轻微。

这些副作用属于正常免疫反应,表明疫苗正在刺激人体产生保护性抗体,并非疫苗本身存在质量问题。

罕见但需关注的副作用

尽管绝大多数接种者仅出现轻微不良反应,但极少数情况下可能出现较严重的副作用,根据全球监测数据,北京生物疫苗的严重副作用发生率极低,但仍需引起重视:

过敏反应(过敏性休克)

- 发生率约为百万分之一至百万分之五,通常在接种后30分钟内出现。

- 症状包括呼吸困难、血压骤降、面部肿胀等。

- 接种点均配备急救设备,医护人员可迅速处理。

血栓形成(极罕见)

- 目前尚无明确证据表明北京生物疫苗与血栓形成直接相关,但全球范围内其他疫苗(如阿斯利康、强生)曾报告极少数血栓案例。

- 如接种后出现持续性头痛、胸痛、腿部肿胀等症状,应及时就医。

心肌炎或心包炎(极罕见)

- 主要见于mRNA疫苗(如辉瑞、莫德纳),灭活疫苗(如北京生物)的相关报道极少。

- 若接种后出现胸闷、心悸等症状,建议就医检查。

如何科学看待疫苗副作用?

副作用≠疫苗不安全

疫苗的副作用是免疫系统正常反应的表现,绝大多数属于轻微且短暂的,相比之下,感染新冠病毒的风险远高于接种疫苗的副作用风险。

个体差异影响副作用表现

不同人的免疫系统反应不同,因此副作用程度因人而异,年轻人、女性及有过敏史的人群可能更容易出现副作用。

疫苗安全性监测体系完善

中国及全球的疫苗监管机构(如NMPA、WHO)持续监测疫苗安全性,确保接种风险可控。

如何应对疫苗副作用?

接种前准备

- 避免空腹接种,保持良好身体状态。

- 告知医生过敏史或既往疾病史。

接种后护理

- 多喝水,避免剧烈运动。

- 如出现低烧或疼痛,可适当服用退烧药(如对乙酰氨基酚)。

- 注射部位红肿可用冷敷缓解。

何时需要就医?

- 高烧(>38.5°C)持续超过48小时。

- 严重过敏反应(如呼吸困难、全身皮疹)。

- 持续性头痛、胸痛或其他异常症状。

理性看待疫苗,科学防护优先

北京生物疫苗作为中国自主研发的重要抗疫工具,其安全性和有效性已得到广泛验证,尽管部分接种者可能出现副作用,但绝大多数属于轻微且可控的范围,公众应基于科学数据,理性看待疫苗副作用,避免被不实信息误导。

在全球疫情仍未完全结束的背景下,接种疫苗仍是预防重症和死亡的最有效手段,我们应继续遵循专业机构的建议,积极接种疫苗,共同构建免疫屏障,保护自己和他人健康。

(全文约1800字)

注:本文基于现有科学研究和公开数据撰写,如有最新医学指南或政策调整,请以官方发布信息为准。

发表评论