香港新冠疫情防控的挑战与经验,从危机到常态化的路径探索

自2020年初新冠疫情暴发以来,香港作为国际金融中心和人口密集的都市,经历了多轮疫情冲击,从最初的“清零”政策到逐步迈向“与病毒共存”,香港的防疫策略随着疫情形势和科学认知的变化而不断调整,本文将梳理香港新冠疫情的演变过程,分析其防控措施的成效与挑战,并探讨未来常态化管理的可能路径。

香港新冠疫情的演变历程

早期阶段(2020-2021年):严格清零与输入性病例防控

香港在疫情初期采取了严格的“清零”政策,包括入境隔离、社交距离限制和强制检测等措施,得益于高效的公共卫生体系和市民配合,香港在2020年成功控制了几波局部暴发,作为国际交通枢纽,输入性病例始终是主要威胁,尤其是变种病毒的传入(如Delta变种)曾引发社区传播。

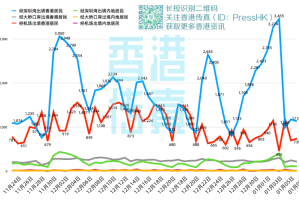

第五波疫情(2022年初):奥密克戎的冲击

2022年初,奥密克戎变种病毒席卷香港,导致确诊病例激增,单日新增一度超过5万例,医疗系统不堪重负,老年人和未接种疫苗群体成为重灾区,这一阶段暴露了香港疫苗接种率不足(尤其是长者)、医疗资源分配不均等问题。

后疫情时代(2022年底至今):逐步放开与常态化管理

随着全球防疫策略转向“与病毒共存”,香港逐步放宽社交限制,取消入境隔离,并推动疫苗接种和分级诊疗,截至2023年,香港已建立以疫苗保护为核心的防疫体系,但疫情仍呈周期性波动。

香港防疫措施的成效与挑战

成功经验

- 高效的检测与追踪:香港依托“安心出行”APP和强制检测,快速定位传播链。

- 疫苗接种推进:2022年后,政府通过“疫苗通行证”等措施提升接种率,80岁以上长者接种率从不足20%升至超过60%。

- 公私医疗协作:私营医院和诊所参与分流轻症患者,缓解公立医院压力。

面临的挑战

- 人口密度与居住环境:劏房、养老院等拥挤场所成为传播温床。

- 信息透明与公众信任:部分政策(如“疫苗通行证”)引发争议,市民对政府的信任度影响配合意愿。

- 经济与社会成本:长期封锁对旅游业、零售业造成重创,加剧社会不平等。

香港防疫的独特之处

“一国两制”下的政策协调

香港在中央支持下获得物资援助(如核酸检测力量)和疫苗供应,但也需平衡本地与国际接轨的需求,入境政策既要维护内地联防联控,又需顾及国际商业往来。

中西结合的科学争议

香港部分市民倾向于传统中医药防治,而官方则以西医为主导,两者如何互补成为讨论焦点。

未来展望:常态化管理的路径

强化医疗系统韧性

- 增加ICU病床和药物储备,应对未来可能的疫情高峰。

- 推动远程医疗和社区健康监测。

精准化防疫

- 以高风险场所和人群为重点,避免“一刀切”封锁。

- 利用大数据预测疫情走势。

社会心理重建

- 加强科普教育,减少“新冠恐惧症”。

- 关注长期新冠(Long COVID)患者的身心健康。

香港的抗疫历程是全球化城市应对突发公共卫生事件的缩影,从危机中汲取的经验,不仅为未来可能的疫情提供参考,也为如何平衡健康、经济与社会发展提供了深刻启示,在迈向常态化的道路上,香港仍需在科学、政策与公众共识之间寻找动态平衡。

(全文约1500字)

发表评论