香港疫情与大陆支援,携手抗疫的一国两制实践

2022年初,香港第五波新冠疫情暴发,单日确诊人数一度突破5万例,医疗系统濒临崩溃,危急时刻,中央政府迅速响应,调配医疗资源、派遣专家团队、建设方舱医院,以“生命至上”为原则全力支援香港抗疫,这场跨越深圳河的驰援,不仅是公共卫生领域的合作,更是“一国两制”下内地与香港命运共同体的生动体现,本文将从疫情背景、大陆支援措施、两地协作机制及社会反响等角度,探讨香港疫情中大陆的角色与意义。

香港疫情危机:第五波冲击与挑战

-

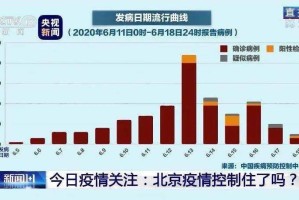

疫情暴发的严峻态势

香港作为国际金融中心,人口密度高、老龄化严重,2022年1月奥密克戎变异株引发第五波疫情后,确诊人数呈几何级数增长,公立医院病床使用率超过120%,殡葬系统亦不堪重负,特区政府专家顾问袁国勇坦言:“香港面临前所未有的公共卫生灾难。” -

本地抗疫的短板

香港医疗体系以“小政府、大市场”为特点,公立医院长期超负荷运转,而私营医疗资源难以快速整合,疫苗接种率(尤其是老年人)初期不足60%,进一步加剧重症风险,特区行政长官林郑月娥向中央提交紧急支援请求,标志着抗疫进入“国家主导”阶段。

大陆支援香港:举国体制的快速响应

-

资源调配:从检测到基建

- 核酸检测能力提升:大陆派遣逾千名检测人员赴港,将日检测量从10万次提升至30万次,并首创“火眼实验室”模式。

- 方舱医院建设:中建集团在7天内建成青衣方舱医院,提供3900个隔离床位,后续又完成新田、港珠澳大桥人工岛等6处设施,总床位超2万张。

- 物资保障:通过水路“海上快线”和陆路“绿色通道”,每日向香港运送逾2000吨蔬菜、药品及快速检测包。

-

人力支援:专家与医护逆行

国家卫健委组建“内地援港抗疫医疗防疫工作队”,包括重症专家、中医团队及护理人员,广东省疾控中心专家康敏带领团队优化香港流调流程,将病例追踪效率提高40%,300名大陆医护进驻亚洲国际博览馆新冠治疗中心,直接参与一线救治。

-

政策协调:打通制度壁垒

- 跨境运输便利化:国务院港澳办协调海关总署,对供港物资实行“零延时”通关。

- 疫苗与药物共享:大陆向香港提供100万剂科兴疫苗及首批2.4万盒国产抗病毒药物“阿兹夫定”。

两地协作机制:“一国两制”下的抗疫模式

-

中央与特区的权责分工

根据《基本法》第14条,中央政府在特区请求下可提供“必要支持”,此次抗疫中,中央负责资源统筹,特区政府主导本地执行,形成“国家规划—地方落实”的高效模式,大陆援建方舱医院由香港医管局负责运营,兼顾了制度差异与实际需求。 -

社会动员与民意反馈

香港民建联、工联会等团体组织义工协助物资分发,而大陆社交媒体平台(如微博)开通“香港加油”话题,阅读量超10亿次,香港大学民调显示,中央支援后市民对政府满意度上升12个百分点。 -

争议与调和

部分港人担忧大陆防疫措施(如健康码)可能影响隐私,中央政府明确表示“充分尊重香港法律”,最终采用自愿申报的“港康码”系统,体现“两制”灵活性。

比较视角:香港与大陆抗疫的异同

-

策略差异

大陆坚持“动态清零”,通过封控与大规模筛查阻断传播链;香港则因法律和社会习惯限制,更依赖社交距离措施与自愿检测,大陆的支援弥补了香港在强制力与资源上的不足。 -

文化融合的挑战

大陆医护习惯标准化流程,而香港沿用英式医疗体系,双方初期在病历书写、用药规范上需磨合,通过联合培训,两地团队最终形成互补。

长远启示:公共卫生与区域治理

-

强化应急联动机制

此次疫情推动建立粤港澳大湾区突发公共卫生事件协同响应预案,包括信息共享平台和联合演练制度。 -

“一国两制”的新内涵

抗疫合作证明,国家整体利益与香港特殊性可有机统一,全国政协副主席梁振英指出:“支援不是替代,而是让‘两制’在‘一国’下更好发挥。”

香港疫情是一场对“一国两制”的应急大考,大陆的全力支援既彰显了国家力量,也尊重了香港的自治权,当深圳河两岸的灯火为生命而共同点亮时,人们看到的不只是抗疫的胜利,更是一个国家、两种制度下共担风雨的未来。

(全文约1580字)

注:本文数据截至2022年香港第五波疫情高峰期,部分案例参考公开报道及政府公报。

发表评论