福州商场关闭潮,商业转型下的阵痛与机遇

福州商场关闭潮背后的商业转型与未来展望**

近年来,福州的商业版图正在经历一场深刻的变革,曾经熙熙攘攘的购物中心如今门可罗雀,甚至不少商场因经营不善而黯然退场,从宝龙城市广场到世欧广场,从东百元洪购物中心到苏宁广场,福州多个商场陆续传出关店或调整业态的消息,这一现象并非偶然,而是电商冲击、消费习惯变化、商业地产过剩等多重因素共同作用的结果,本文将探讨福州商场关闭潮的原因、影响以及未来可能的转型方向。

福州商场关闭潮的现状

福州作为福建省的省会城市,商业发展一直较为活跃,近年来,多个大型商场相继陷入经营困境。

- 宝龙城市广场:曾经是福州最繁华的商业综合体之一,但近年来客流量大幅下降,部分品牌撤柜,甚至传出整体转型的消息。

- 世欧广场:位于晋安区,开业初期人气旺盛,但如今部分楼层空置率较高,餐饮和零售业态面临挑战。

- 东百元洪购物中心:作为老牌百货,在电商和新兴商业体的冲击下,不得不调整经营策略,部分区域已转型为仓储式超市。

- 苏宁广场:部分门店因客流不足而关闭,剩余门店也在探索新的商业模式。

这些案例反映出福州商业地产的普遍困境:传统商场难以适应当下的消费趋势,关店或转型成为无奈之举。

福州商场关闭的原因分析

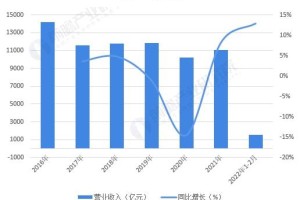

电商冲击,线下零售萎缩

随着淘宝、京东、拼多多等电商平台的崛起,消费者的购物习惯发生了根本性变化,服装、电子产品、日用品等传统商场的主力销售品类,如今大多转向线上购买,尤其是年轻消费者更倾向于网购,导致商场客流减少,实体零售业面临巨大压力。

商业地产过剩,同质化严重

过去十年,福州商业地产快速发展,大型购物中心遍地开花,许多商场定位相似,品牌重复度高,缺乏差异化竞争能力,多个商场都以“快时尚+餐饮+电影院”作为标配,导致消费者审美疲劳,难以形成忠诚度。

消费升级,体验式商业成趋势

如今的消费者不再满足于单纯的购物,而是更注重社交、娱乐、文化体验,传统百货商场以零售为主,缺乏互动性和沉浸感,难以吸引年轻消费者,相比之下,像融侨外滩壹号、华润万象城等新型商业体更注重场景化消费,引入艺术展览、主题市集、网红餐饮等业态,因此更受欢迎。

租金高昂,商户经营压力大

福州核心商圈的租金水平较高,而商场客流却在下滑,导致商户利润空间被压缩,许多品牌因无法承受高昂的租金成本,选择撤店或转向租金更低的社区商业或线上渠道。

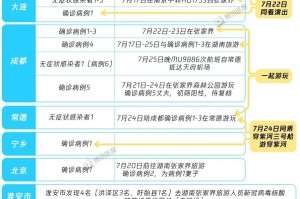

疫情影响加速行业洗牌

2020年以来的新冠疫情对实体商业造成巨大冲击,尽管疫情后消费有所回暖,但部分商场仍未能恢复元气,尤其是依赖人流量的餐饮、娱乐业态受损严重。

福州商场关闭的影响

商业格局重塑

商场关闭潮加速了福州商业的优胜劣汰,未来商业资源将向头部综合体集中,如东街口商圈、万宝商圈等核心区域可能进一步强化,而边缘地带的商场则面临更大的生存压力。

就业与商户生存挑战

商场关闭直接影响商户和员工的生计,尤其是中小品牌和个体经营者,部分从业者可能被迫转行或转向线上经营。

城市更新与土地再利用

部分关闭的商场可能被改造为办公空间、长租公寓或文创园区,例如上海、深圳等地已有不少成功案例,福州也可以借鉴这一模式,盘活闲置商业资源。

福州商场的未来转型方向

面对挑战,福州商场需积极调整策略,探索新的生存之道,可能的转型方向包括:

向体验式商业转型

- 增加互动性业态,如VR体验馆、亲子乐园、艺术展览等。

- 引入网红餐饮、咖啡店、书店等社交属性强的品牌。

社区化、精细化运营

- 瞄准周边居民需求,提供便民服务,如生鲜超市、社区食堂、健身中心等。

- 打造“小而美”的商业体,避免同质化竞争。

线上线下融合

- 发展“新零售”模式,如直播带货、线上商城+线下自提等。

- 利用大数据分析消费者偏好,精准营销。

政府政策支持

- 鼓励商业体改造升级,提供税收优惠或补贴。

- 优化商圈规划,避免过度开发。

发表评论