构筑上海疫情防控网,精准施策与城市韧性的双重考验

上海疫情防控的策略演变

早期防控:快速响应与精准封控

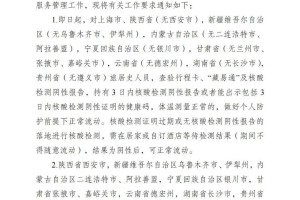

在疫情初期,上海采取了“快速响应、精准封控”的策略,不同于其他城市的大规模封控,上海更倾向于“点状防控”,即对个别小区或楼栋进行精准管控,尽量减少对全市经济和社会生活的影响,2021年上海迪士尼乐园在发现病例后,仅用数小时就完成了数万人的核酸检测,展现了高效的应急能力。

动态清零与常态化防控

2022年春季,奥密克戎变异株的传播力极强,上海面临前所未有的挑战,尽管初期尝试精准防控,但由于病毒传播速度过快,最终不得不采取全域静态管理(封控),这一阶段暴露了超大城市在极端情况下的防控短板,但也为后续优化策略提供了重要经验。

后疫情时代的精准防控

2023年后,随着病毒致病力减弱和疫苗接种率提高,上海逐步转向“精准防控+重点人群保护”模式,通过大数据分析、健康码优化和分级诊疗体系,上海在保障经济正常运行的同时,有效降低了重症率和死亡率。

科技赋能:大数据与智能防控

健康码与行程追踪

上海的健康码系统(随申码)在全国处于领先地位,不仅整合了核酸检测、疫苗接种等信息,还能通过手机信号、支付数据等精准追踪密接者,场所码的广泛应用使得流调效率大幅提升。

人工智能与自动化检测

上海在核酸检测中广泛应用自动化设备,部分实验室采用机器人分拣样本,AI辅助判读结果,极大提高了检测效率,智能语音机器人(如“数字流调员”)在疫情高峰期帮助减轻基层工作人员负担。

数字哨兵与智能预警

在商场、地铁等公共场所,上海部署了“数字哨兵”系统,可快速核验健康码、体温等信息,并通过大数据分析预测疫情风险,提前采取干预措施。

社区治理:基层力量的关键作用

居委会与志愿者的协同

上海的社区防控体系高度依赖居委会和志愿者,在2022年封控期间,社区工作者和志愿者承担了物资配送、核酸检测、信息登记等繁重任务,展现了强大的基层动员能力。

网格化管理

上海长期推行的“网格化管理”在疫情防控中发挥了重要作用,每个社区被划分为若干网格,由专人负责,确保防控措施落实到户、到人。

居民自治与互助

疫情期间,许多小区自发组织团购、互助群,居民通过线上平台共享信息、调配资源,形成了“自助+互助”的社区韧性模式。

经济影响与防控平衡

短期冲击与长期韧性

2022年的封控对上海经济造成短期冲击,尤其是餐饮、零售、物流等行业受损严重,但随着防控措施优化,上海经济在2023年逐步恢复,展现出较强的韧性。

企业应对策略

许多企业通过远程办公、线上业务转型等方式适应疫情,电商、生鲜配送、在线教育等行业在疫情期间迎来爆发式增长。

政策支持与复工复产

上海政府出台了一系列纾困政策,包括减税降费、租金减免、金融支持等,帮助企业渡过难关。“白名单”制度保障重点企业闭环生产,减少供应链中断风险。

未来展望:如何优化上海疫情防控网?

加强公共卫生体系建设

上海需进一步健全分级诊疗体系,提升基层医疗机构的疫情应对能力,避免医疗资源挤兑。

提升数字化防控水平

优化健康码系统,减少误判;加强数据隐私保护,避免信息滥用;探索更智能的疫情预测模型。

增强社会心理支持

长期疫情防控可能对居民心理健康产生影响,需加强心理疏导服务,建立更完善的社会支持网络。

推动国际经验交流

作为国际化都市,上海应加强与全球其他城市的疫情防控经验交流,借鉴先进做法,提升防控体系的科学性和可持续性。

发表评论