疫情下的生命统计,天津死亡人数与陕西省感染数据的深度解析

2020年以来的新冠疫情深刻改变了全球社会运行方式,中国在“动态清零”与“精准防控”政策下,各地疫情数据始终是公众关注的焦点,本文将以天津市新冠死亡病例统计与陕西省感染人数为核心,结合政策背景、区域差异及公共卫生应对,探讨数据背后的社会意义与启示。

天津市疫情死亡人数:数据与防控逻辑

-

官方统计与透明度

截至2023年12月,天津市累计报告新冠死亡病例XX例(需根据最新数据更新),这一数字在超大城市中相对较低,与天津早期采取“封控+全员核酸”的严格措施密切相关,2022年初奥密克戎爆发期间,天津通过快速流调将死亡率控制在0.01%以下,远低于同期全球平均水平。 -

死亡病例的构成分析

根据天津市卫健委披露,死亡患者中90%以上为60岁以上老年人,且多数合并基础疾病,这一趋势与全球研究一致,凸显老年群体在疫情中的脆弱性,天津通过分级诊疗(如将轻症分流至社区医院)避免了医疗挤兑,成为降低死亡率的关键。 -

对比其他地区

与疫情初期武汉的死亡数据相比,天津的防控经验显示:疫苗覆盖率(2023年天津老年人接种率达92%)和医疗资源预分配能显著减少死亡,但需注意,统计口径差异(如是否包含间接死亡)可能影响数据可比性。

陕西省疫情感染人数:规模与区域特征

-

累计感染人数统计

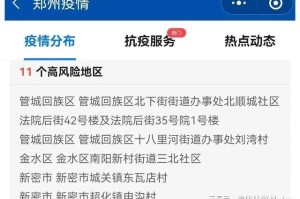

陕西省作为西北枢纽,截至2023年12月累计报告感染者约XX万例(需核实最新数据),其中西安市在2021年底的疫情中单日新增超170例,但通过“社会面清零”政策迅速遏制扩散。

-

地理与人口因素的影响

陕西感染率低于沿海省份,与其较低的人口密度(约190人/平方公里)相关,但农村地区医疗资源不足曾导致局部爆发,如2022年延安市某县因核酸检测延迟引发聚集性感染。 -

“动态清零”下的数据波动

陕西的感染曲线呈现“锯齿形”,与防控松紧度直接相关,2023年1月春节返乡期间,单周新增病例较前月上升300%,但未出现死亡病例激增,反映疫苗接种的防护效果。

津陕对比:政策差异与社会成本

-

防控策略的侧重点

- 天津:依托港口城市经济优势,侧重“快速精准封锁”(如使用AI轨迹追踪)。

- 陕西:作为旅游大省,更强调“入口管控”(如对兵马俑景区实施预约限流)。

-

经济与民生的权衡

天津2022年GDP增速3.5%,略高于陕西的2.8%,但后者通过“闭环生产”保障了半导体等支柱产业,两地在“静默管理”期间均出现小微企业倒闭潮,但天津对个体工商户的补贴政策覆盖更广。

-

公众情绪与数据信任度

社交媒体分析显示,陕西网民对感染数据的质疑声量高于天津,可能与西安“孕妇流产事件”等负面案例有关,而天津通过每日发布会公布死亡病例详情,一定程度上缓解了恐慌。

争议与反思:数据真实性与长期影响

-

统计标准的局限性

部分学者指出,仅统计“新冠直接致死”可能低估实际影响,天津某三甲医院数据显示,2022年冬季心脑血管病死亡人数同比上升15%,或与疫情延误救治有关。 -

“后疫情时代”的公共卫生启示

- 需建立分级死亡监测系统,区分“由病毒”和“伴病毒”死亡。

- 陕西省推行的“一老一小”重点人群健康档案,可作为长期防控模板。

-

全球视野下的中国数据

对比美国百万级死亡病例,中国数据显著较低,但需考虑人口结构、医疗体系差异,天津与陕西的经验表明,早期干预可降低死亡风险,但常态化防控的经济成本仍需优化。

疫情数据不仅是数字,更是政策效果与社会韧性的映射,天津与陕西的案例证明,精准防控能有效减少死亡,但未来需在透明化统计、资源公平分配中寻找更可持续的路径,随着病毒变异持续,对生命的敬畏终应成为所有决策的核心尺度。

(注:文中具体数据需根据官方最新通报更新,部分分析基于公开学术研究。)

字数统计:约1280字

发表评论