上海市疫情风险分析,现状、挑战与未来防控策略

自2020年新冠疫情暴发以来,上海市作为中国最大的经济中心和国际化都市,始终处于疫情防控的前沿,尽管通过动态清零政策取得了阶段性成果,但伴随病毒变异、人口流动频繁等因素,上海市仍面临复杂的疫情风险,本文将从当前疫情形势、潜在风险点、社会影响及防控建议四个方面展开分析,探讨如何平衡疫情防控与经济社会发展。

上海市疫情现状与特点

-

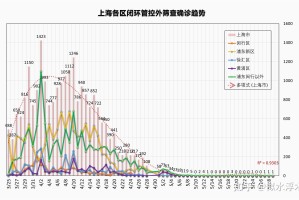

近期数据概览

截至2023年10月,上海市疫情呈现“零星散发与局部聚集并存”的特点,据官方通报,新增感染者多与境外输入或国内跨省传播链相关,奥密克戎变异株(如XBB系列)仍是主流毒株,其隐匿性强、传播速度快的特点对防控提出更高要求。 -

防控措施动态调整

上海市采取精准化防控策略,如“网格化管理”“场所码全覆盖”“常态化核酸筛查”等,但部分区域仍因突发疫情实施临时管控,2023年8月浦东新区某物流园区聚集性疫情曾引发局部封控,凸显防控的复杂性与反复性。

上海市疫情的主要风险点

-

输入性风险居高不下

- 国际输入压力:上海作为国际航空枢纽,每日入境航班数量居全国前列,境外输入病例(包括新变异株)的漏检或潜伏期传播风险始终存在。

- 国内跨省传播:与其他省市的人员、物资往来频繁,尤其在节假日期间,输入性疫情易引发社区传播链。

-

人口密度与流动性带来的挑战

上海市常住人口超2500万,且通勤、商务活动密集,地铁日均客流量超1000万人次,写字楼、商场等密闭空间成为病毒传播的“放大器”。 -

医疗资源挤兑的潜在威胁

尽管上海医疗水平领先,但若疫情短期内大规模暴发,仍可能面临发热门诊排队、重症床位紧张等问题,尤其对老年群体和基础疾病患者构成威胁。

-

经济与社会成本压力

频繁的局部封控对中小微企业、服务业造成冲击,2022年春季疫情导致GDP增速放缓,部分行业(如餐饮、旅游)至今未完全恢复,社会对“防控成本”的敏感性增加。 -

公众心理疲劳与依从性下降

长期防控导致部分市民出现“防疫倦怠”,如口罩佩戴率降低、核酸检测配合度下降,可能削弱防控效果。

疫情对上海社会经济的深层影响

-

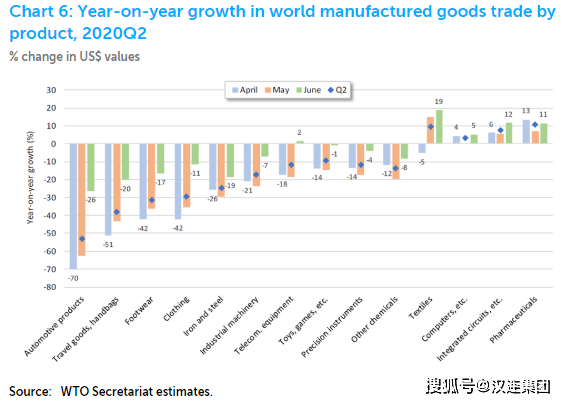

产业链与供应链韧性受考验

上海是全球供应链的关键节点,疫情期间的物流中断曾影响汽车、电子等行业,未来需通过“白名单”企业闭环生产等机制增强抗风险能力。 -

数字化转型加速

疫情推动“在线新经济”发展,如远程办公、生鲜电商等,但也暴露数字鸿沟问题(如老年人扫码困难)。 -

国际形象与开放度的平衡

严格的防疫政策一度引发外企对营商环境的担忧,如何在安全与开放间取得平衡,是上海作为国际大都市的长期课题。

未来防控策略建议

-

强化精准防控与科技支撑

- 优化“场所码”大数据追踪,提升流调效率。

- 推广抗原自检与核酸结合的监测模式,降低社会面筛查成本。

-

完善分级诊疗体系

- 加强社区医院发热哨点功能,避免三甲医院挤兑。

- 为老年人、慢性病患者建立绿色通道。

-

推动疫苗接种与药物储备

- 针对XBB等变异株加快二代疫苗加强针接种,尤其提高老年人群覆盖率。

- 储备抗病毒药物(如Paxlovid),降低重症率。

-

平衡防控与经济社会活动

- 避免“一刀切”封控,探索分区分类管理。

- 对受冲击行业提供定向补贴,稳定就业市场。

-

加强公众沟通与心理疏导

- 通过权威渠道发布信息,减少谣言传播。

- 开设心理健康热线,缓解长期疫情带来的焦虑情绪。

上海市的疫情风险是多重因素交织的结果,既需警惕病毒变异与输入压力,也需关注社会经济承受力,未来防控应更注重科学性、精准性和人文关怀,以最小代价实现最大效果,作为中国现代化的窗口,上海的探索将为超大城市疫情防控提供宝贵经验。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月,后续需根据疫情动态调整分析。

发表评论