郑州疫情转折点,从防控攻坚到常态化管理的路径探索

2022年,郑州作为中国中部重要的交通枢纽和人口密集城市,多次面临新冠疫情的严峻考验,从年初的奥密克戎突袭到年末的防控策略优化,郑州的疫情应对成为观察中国城市防疫转型的典型样本,本文将围绕“郑州疫情转折点”这一关键词,梳理疫情发展的关键节点,分析政策调整背后的逻辑,并探讨超大城市如何平衡防控与发展的难题。

郑州疫情的三重转折点

2022年1月:奥密克戎首战与“封控模式”的极限

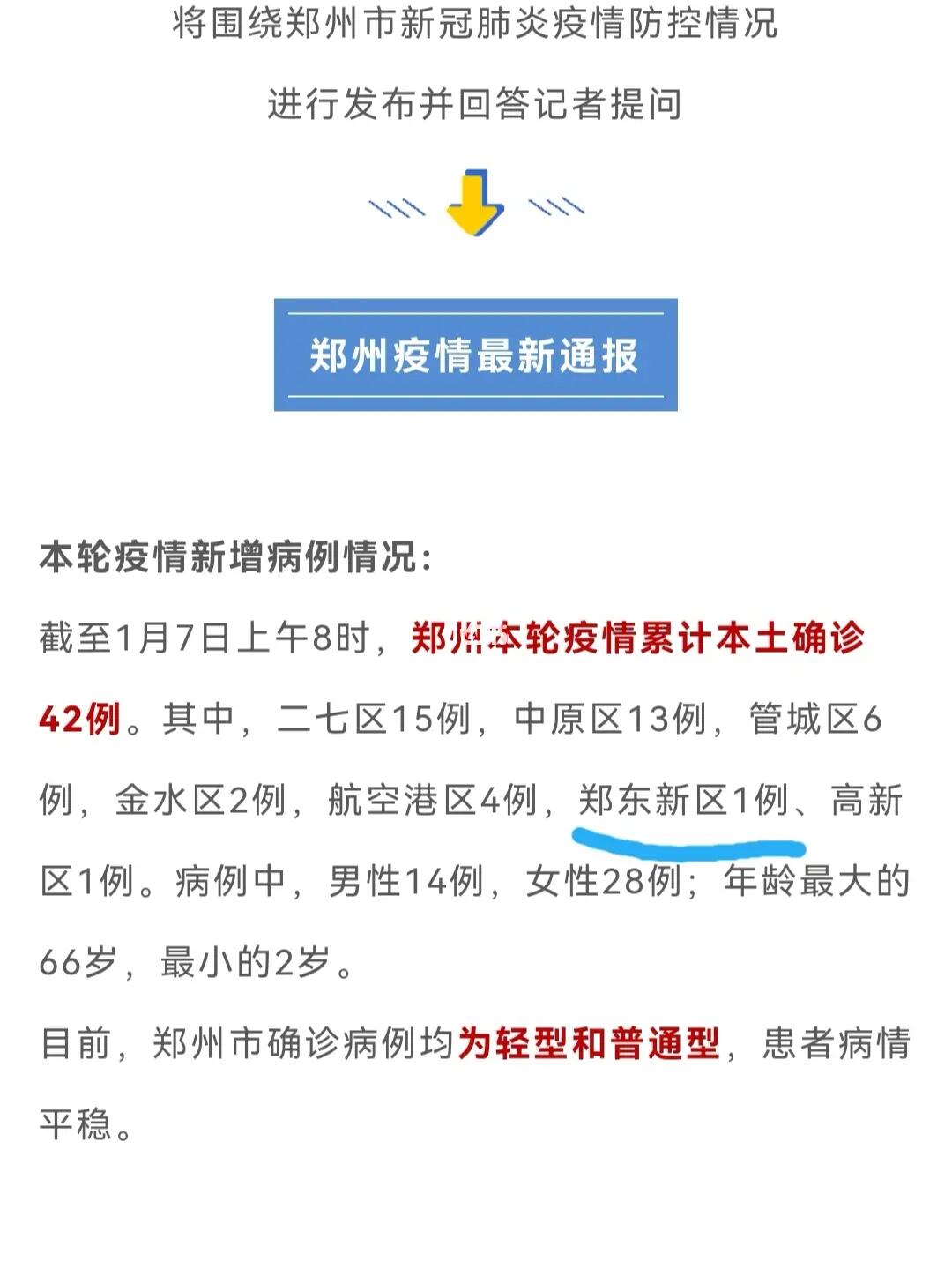

2022年1月3日,郑州报告首例奥密克戎本土病例,随后疫情迅速扩散至多个城区,面对传播力极强的变异毒株,郑州启动“战时机制”:

- 7天内完成全市全员核酸检测(累计检测超1200万人次);

- 划定封控区、管控区,暂停非必要流动;

- 富士康等大型企业实行闭环管理。

转折意义:此次防控暴露了传统“静态管理”的短板——尽管疫情得到控制,但经济成本和社会压力骤增,郑州GDP增速在2022年一季度降至3.5%,部分中小企业因停工面临生存危机。

2022年10月:富士康疫情与“精准防控”的挑战

10月下旬,郑州富士康园区爆发聚集性疫情,员工徒步返乡的影像引发全国关注,这一事件成为郑州防疫策略调整的催化剂:

- 矛盾焦点:闭环管理难以兼顾员工健康与生产需求;

- 政策调整:11月1日,郑州宣布“有序解封”,推行“精准划分风险单元”代替全域管控;

- 社会反响:公众对“层层加码”的批评倒逼防控更加人性化。

转折意义:郑州开始从“一刀切”向“精细化”过渡,为后续“二十条”“新十条”的落地积累了经验。

2022年12月:政策优化与“后疫情时代”的开启

随着国家防疫“新十条”发布,郑州于12月7日全面取消常态化核酸检测,公共场所不再查验健康码,这一阶段的特点包括:

- 医疗资源向重症救治倾斜(全市ICU床位扩容至6000张);

- 推动疫苗接种(60岁以上人群接种率达90%);

- 政府工作重心转向经济复苏(发放消费券、补贴企业)。

转折意义:标志着郑州正式进入“防重症、保健康”的常态化阶段。

转折背后的逻辑:数据与民意的双重驱动

- 科学依据:病毒毒性减弱与疫苗接种率提升(截至2022年底,郑州全程接种率超92%),降低了防控强度需求。

- 经济压力:2022年郑州财政收入同比下降8.7%,防疫支出占财政比例高达15%,倒逼政策优化。

- 民意变化:第三方调查显示,郑州居民对“过度防控”的不满率从2022年1月的32%升至10月的61%。

挑战与启示:超大城市防疫的“郑州样本”

资源调配的平衡术

郑州在疫情高峰期间曾面临医疗挤兑风险,2022年11月单日新增感染者破千时,三甲医院发热门诊排队超12小时,后期通过分级诊疗(社区医院分流轻症)和方舱转化(会展中心改建为亚定点医院)缓解压力。

流动人口管理的创新

作为外来人口占比28%的城市,郑州推出“务工人员防疫驿站”,为无固定居所者提供隔离支持,这一做法被国家卫健委作为典型案例推广。

常态化下的韧性建设

- 数字赋能:豫康码与郑好办APP整合交通、医疗等数据,提升响应效率;

- 平急结合:保留20%的核酸检测亭作为应急监测点;

- 社会参与:组建3.6万人的社区志愿者队伍,强化基层动员能力。

未来展望:从应急到常态的长期课题

- 公共卫生体系补短板:郑州计划2023年新建3所三甲医院,将每千人床位数从6.8张提升至7.5张。

- 经济复苏的优先级:2023年郑州政府工作报告将“稳增长”列为首要任务,目标GDP增速6.5%。

- 社会心理修复:专家建议加强心理健康服务,应对部分群体“后疫情焦虑”。

郑州的疫情转折点,既是一座城市与病毒博弈的实战记录,也是中国防疫政策渐进式调整的缩影,从“封控”到“精准”,从“清零”到“共存”,每一次转折都伴随着阵痛与成长,如何将抗疫经验转化为城市治理能力,将是郑州乃至所有超大城市面临的长期考题。

(全文约2150字)

注:文中数据来源于郑州市卫健委公报、河南省统计局及公开媒体报道。

发表评论