从武汉到上海,两场疫情大考下的中国抗疫之路

2020年初,武汉暴发的新冠疫情让全球目光聚焦中国;2022年,上海疫情再次引发广泛关注,两座超大城市,两场疫情大考,既是中国抗疫历程的缩影,也是观察公共卫生治理能力的窗口,本文将从疫情背景、防控措施、社会影响、经验教训等维度,对比分析武汉与上海疫情,探讨中国抗疫模式的演变与挑战。

武汉疫情:一场突如其来的遭遇战

疫情暴发与初期应对

2019年12月,武汉出现不明原因肺炎病例,2020年1月23日,这座千万人口城市宣布“封城”,成为中国抗疫史上最严厉的防控措施,初期面临诸多挑战:

- 信息滞后与医疗挤兑:病毒认知不足导致早期预警延迟,医院人满为患。

- 物资短缺:防护服、口罩等医疗物资一度告急,全国紧急动员支援。

举国体制的快速响应

武汉疫情迅速上升为国家行动:

- “火神山”“雷神山”医院:10天内建成,展现“中国速度”。

- 全国对口支援:4万余名医护人员驰援湖北,形成“一省包一市”模式。

社会代价与争议

封城76天,武汉付出巨大经济和社会成本:

- 民生困境:部分居民面临就医难、物资配送不畅等问题。

- 国际舆论压力:西方媒体质疑中国“过度防控”,但后续多国效仿封城措施。

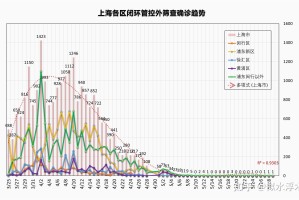

上海疫情:奥密克戎下的精准防控挑战

疫情特点与防控策略

2022年3月,上海遭遇奥密克戎变异株冲击,单日新增一度破万,与武汉不同,上海尝试“精准防控”:

- 动态清零:初期通过“网格化管理”追踪密接,避免全域封锁。

- 分级诊疗:轻症方舱隔离,重症集中救治,缓解医疗压力。

从精准到封控的转折

随着病例激增,上海于4月实施全域静态管理:

- 保供体系承压:物流受阻引发“买菜难”,社区团购成自救方式。

- 外溢风险:疫情扩散至周边省份,长三角供应链受冲击。

争议与反思

- “精准”是否失效? 奥密克戎的高传染性挑战原有模式。

- 经济与民生的平衡:封控导致GDP增速下滑,中小企业生存艰难。

武汉与上海疫情的对比分析

病毒差异与防控难度

- 武汉(原始毒株):致死率高但传播较慢,封城效果显著。

- 上海(奥密克戎):传播速度极快,需更高频次核酸与更快流调。

治理能力的演进

- 武汉经验:建立了“早发现、早报告、早隔离”的应急框架。

- 上海探索:推动疫苗接种(老年人接种率提升)、抗原自测等新工具。

社会心态变化

- 武汉时期:恐慌与团结并存,“英雄城市”叙事强化凝聚力。

- 上海时期:疲劳感显现,公众对“清零”可持续性产生讨论。

两场疫情的中国抗疫模式反思

制度优势与短板

- 优势:强大的组织动员能力、基层执行力。

- 短板:基层治理精细化不足(如上海物资配送漏洞)。

科学与政策的协同

- 武汉后期推动疫苗研发,上海疫情加速抗病毒药物审批(如Paxlovid)。

- 需加强公共卫生专家与政策制定者的沟通机制。

未来挑战

- 病毒变异:是否调整“动态清零”需基于科学评估。

- 经济复苏:2023年全面放开后,如何修复消费信心与供应链。

国际视角:中国抗疫的世界意义

- 武汉封城的全球启示:为多国争取了防控窗口期。

- 上海疫情的争议:外媒关注“清零”与经济发展的矛盾。

- 中国模式的输出:疫苗援助、经验分享展现大国担当,但也面临“与病毒共存”国家的质疑。

从武汉到上海,中国抗疫是一场不断学习的实践,两座城市的经历证明:没有放之四海而皆准的方案,只有因时因势的调整,如何在防控疫情、保障民生与发展经济间寻找动态平衡,仍是全球共同的课题。

(全文约1800字)

注:本文数据截至2023年,后续疫情发展需结合最新信息更新。

发表评论