北京海淀疫情最新动态,防控措施、数据解读与未来展望

北京海淀区疫情现状与防控态势分析

北京海淀区作为首都重要的科技、教育中心,其疫情防控形势备受社会各界关注,根据北京市卫健委最新发布的数据显示,海淀区当前疫情处于可控范围内,但局部地区仍存在零星散发情况,防控工作丝毫不能松懈,与北京市其他城区相比,海淀区由于高校密集、科研院所众多、高新技术企业集中,人口流动性较大,给疫情防控工作带来了一定挑战。

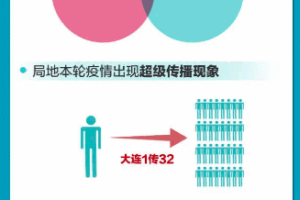

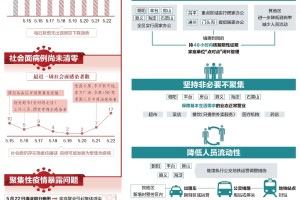

从病毒传播特点来看,海淀区目前主要流行的毒株仍以奥密克戎变异株为主,其传播速度快、隐匿性强,但致病力相对减弱,值得关注的是,海淀区近期报告的感染病例中,无症状感染者比例较高,约占70%左右,这也符合奥密克戎变异株的普遍特征,疫情分布呈现"点状散发、局部聚集"的特点,主要集中在人口密集的社区、商务楼宇和个别教育机构。

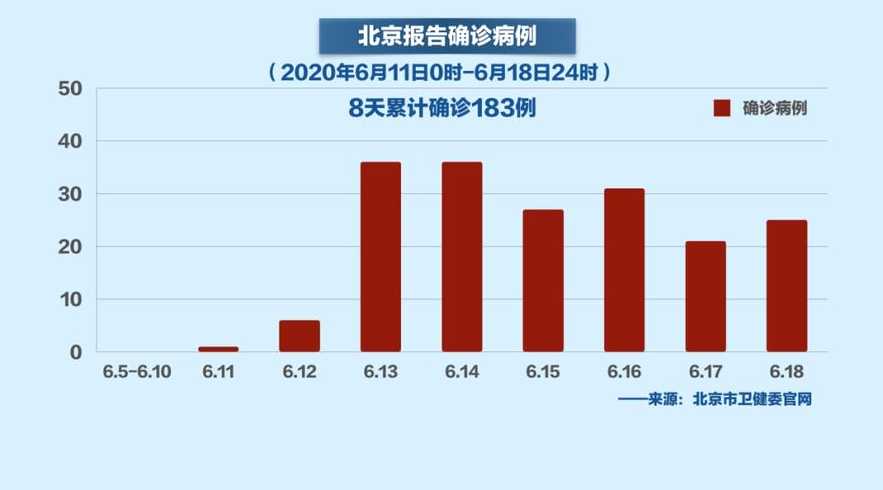

海淀区政府针对当前疫情形势,迅速启动了应急响应机制,坚持"动态清零"总方针不动摇,科学精准划定风险区域,截至目前,全区共划定高风险区3个,中风险区7个,均严格落实了相应的管控措施,与前一阶段相比,海淀区新增感染者数量呈现波动下降趋势,表明现有防控措施正在发挥效果。

在核酸检测方面,海淀区优化了采样点布局,全区共设置常态化核酸检测点超过300个,重点区域还增设了临时采样点,确保"应检尽检、愿检尽检",针对老年人、残疾人等特殊群体,提供了上门采样服务,体现了疫情防控中的人文关怀,大数据显示,海淀区近一周核酸检测总量保持在日均约100万人次,检测能力完全满足需求。

疫苗接种工作是构筑免疫屏障的关键,海淀区持续推进全人群疫苗接种,特别是加强老年人群的免疫接种,据统计,海淀区60岁以上老年人全程接种率已达92%,加强免疫接种率超过85%,位居全市前列,各社区卫生服务中心开设了老年人接种绿色通道,并为行动不便的老人提供上门接种服务。

海淀区疫情防控的具体措施与成效

海淀区政府面对疫情挑战,采取了一系列科学精准的防控措施,形成了具有海淀特色的"科技+防控"模式,在流调溯源方面,海淀充分发挥科技优势,整合公安、疾控、社区等多部门数据,运用大数据和人工智能技术,实现了快速精准流调,典型病例的流调时间已缩短至4小时内完成,密接判定准确率大幅提升。

重点场所管控是疫情防控的关键环节,海淀区对商场超市、农贸市场、宾馆酒店、写字楼等人员密集场所,严格执行"扫码测温、查验核酸"措施,特别是针对中关村科技园区、上地信息产业基地等重点区域,实施了"一企一策"的防控方案,确保科技创新和疫情防控两不误,教育系统防控方面,海淀区高校和中小学均实行相对封闭管理,采取线上线下相结合的教学模式。

社区作为疫情防控的第一道防线,海淀区建立了完善的"社区防控网络",全区所有社区均落实了"测温、扫码、登记"三件套,并组建了由社区工作者、物业人员、志愿者组成的防控队伍,对出现病例的社区,迅速启动应急响应,科学划定封控管控区域,并做好居民生活物资保障和医疗服务衔接,数据显示,海淀区社区防控有效率保持在98%以上。

保供稳价是疫情防控的重要支撑,海淀区建立了"区—街镇—社区"三级物资保障体系,确定了一批重点保供企业,确保米面油、肉蛋奶、蔬菜等生活必需品供应充足,价格监测显示,海淀区主要食品价格保持稳定,未出现明显波动,针对封控区居民,社区提供了代购代送服务,特殊需求如药品、婴幼儿用品等建立了绿色通道。

医疗救治能力是应对疫情的底线保障,海淀区优化了医疗资源配置,确定了多家定点医院和后备医院,总床位储备超过2000张,建立了分级诊疗体系,轻症和无症状感染者主要安排在方舱医院,重症患者及时转诊至定点医院,海淀区医疗资源总体充裕,能够满足疫情防控和日常诊疗的双重需求。

科技赋能是海淀区疫情防控的突出亮点,区内高科技企业开发的多款防疫产品得到应用,如智能测温设备、无接触配送机器人、环境消杀无人机等,大数据平台实现了疫情信息的实时监测和精准分析,为科学决策提供了有力支撑,这种"科技抗疫"模式不仅提高了防控效率,也为全国疫情防控贡献了海淀智慧。

居民生活影响与心理调适指南

疫情防控不可避免地会对居民日常生活造成一定影响,在海淀区,多数社区生活秩序保持正常,但部分管控区域居民面临着出行受限、工作模式改变等问题,上班族中,相当比例采取了居家办公方式,据抽样调查显示,海淀区企业居家办公率约为35%,较疫情前显著上升,教育领域,部分中小学转为线上教学,高校加强了校园管理,学生活动范围有所缩小。

购物方式也发生了明显变化,海淀区线上购物订单量同比增加了40%以上,尤其是生鲜配送业务增长显著,为适应这一变化,各大商超强化了线上供应能力,配送时间普遍缩短至30分钟至2小时,社区团购模式在部分区域兴起,居民通过微信群等渠道集中采购,再由志愿者分发到户,既减少了人员流动,又保障了生活需求。

面对疫情带来的变化,居民心理调适尤为重要,心理学专家建议,首先要接纳现实情绪,认识到焦虑、不安是正常反应,不必过分自责,其次要建立规律作息,即使居家也应保持正常生活节奏,避免昼夜颠倒,第三,可通过电话、视频等方式保持社交联系,避免孤立感,海淀区已开通多条心理援助热线,为有需要的居民提供专业咨询服务。

居家期间,合理安排时间能有效缓解压力,可以制定每日计划,划分工作、学习、休闲、运动等时间段,特别推荐进行室内体育锻炼,如瑜伽、健身操等,既能增强体质,也有助于情绪调节,可以借机培养新爱好,如烹饪、绘画、阅读等,转移对疫情的过度关注,海淀区文旅局推出了丰富的线上文化资源,包括虚拟展览、在线讲座等,充实居民精神生活。

家庭关系在疫情期间也面临考验,长时间共处可能放大原有矛盾,需要家庭成员间加强沟通,互相理解,可以共同制定家庭公约,明确各自的责任和空间边界,对于居家学习的孩子,家长应避免过度干预,给予适当自主权,海淀区妇联开展了线上家庭教育指导,帮助家长掌握科学的亲子沟通方法。

特殊群体需要特别关注,独居老人、慢性病患者、孕产妇等应提前做好应急准备,储备必要药品和物资,并与社区保持联系,海淀区各街道建立了特殊群体台账,定期电话随访,确保他们的需求得到及时响应,残疾人群体也可通过残联系统获得针对性帮助。

未来展望与常态化防控建议

展望未来,海淀区疫情防控将面临复杂多变的形势,随着秋冬季节来临,呼吸道传染病进入高发期,可能出现新冠疫情与流感等疾病叠加流行的风险,病毒持续变异带来的不确定性仍然存在,但值得乐观的是,经过多次疫情考验,海淀区已建立起较为完善的防控体系和应急处置机制,医疗资源储备充足,市民防护意识普遍提高。

疫苗接种仍是防控基础,专家呼吁符合条件的人群,尤其是老年人,应及时完成全程接种和加强免疫,海淀区将持续推进疫苗接种工作,优化服务流程,提高接种便利性,针对新出现的变异株,疫苗研发机构也在加快开发针对性疫苗,未来将根据统一部署开展接种。

核酸检测策略将更加科学精准,海淀区计划进一步优化采样点布局和服务时间,减少居民等待时间,将根据疫情形势动态调整检测范围和频次,避免"一刀切"和资源浪费,家庭自测抗原检测作为补充手段,也将得到更广泛应用,居民应掌握正确的自测方法。

常态化防控需要全社会共同参与,每个市民都应做好自己健康的"第一责任人",坚持"三件套、五还要":佩戴口罩、保持社交距离、做好个人卫生;口罩还要戴、社交距离还要留、咳嗽喷嚏还要遮、双手还要经常洗、窗户还要尽量开,这些简单有效的措施能大幅降低感染风险。

经济社会运行将更加注重"疫情防控与经济发展"双统筹,海淀区作为科技创新中心,将支持企业研发更多防疫科技产品,同时保障重点企业、重点项目正常运转,政府部门将优化审批服务,推行"不见面"办理,降低疫情对经济社会的影响。

长期来看,公共卫生体系建设将得到进一步加强,海淀区计划增加疾控专业人才储备,完善传染病监测预警系统,提升实验室检测能力,医疗资源配置将更加均衡,基层医疗机构作用将进一步强化,形成平战结合、高效运转的公共卫生服务体系。

对于居民个人,专家建议做好长期应对准备,家庭可储备适量防疫物资和生活必需品,但无需过度囤积,要关注权威信息发布,不信谣、不传谣,保持理性平和心态,应加强身体锻炼,提高自身免疫力,这是抵御疾病的基础。

北京海淀区的疫情防控实践证明,只要坚持科学精准、动态清零,落实"四早"要求,压实"四方责任",就一定能够控制疫情传播,保障人民群众生命健康和正常生产生活秩序,在全社会共同努力下,我们终将迎来疫情防控的最终胜利。

发表评论