北京的疫情是不是已经过去了?

2020年初,新冠疫情暴发以来,北京作为中国的首都和国际大都市,一直是疫情防控的重点区域,经过两年多的抗疫斗争,北京的防疫措施不断调整,从严格的封控到精准防控,再到逐步放开,北京的疫情是不是已经过去了?这个问题涉及疫情数据、防控政策、社会心理以及未来趋势等多个方面,需要全面分析。

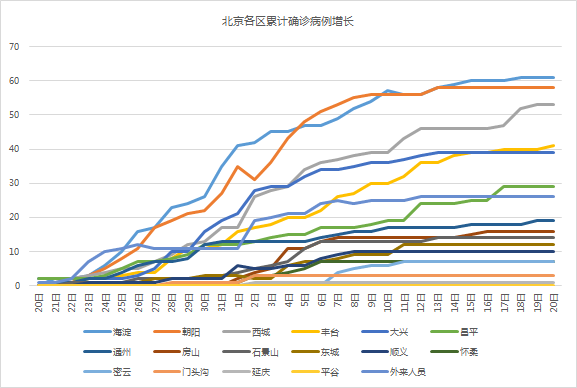

北京疫情现状:数据与趋势

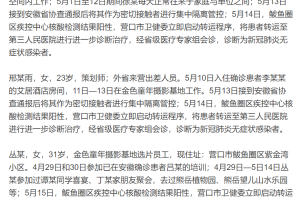

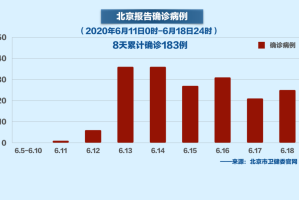

截至2023年,北京的疫情形势已经发生了显著变化,2022年底,随着全国防疫政策的优化调整,北京经历了感染高峰,随后病例数逐渐回落,根据北京市卫健委的公开数据,2023年初,北京的新冠病毒感染率已大幅下降,重症和死亡病例数量也明显减少,北京已不再实施大规模核酸检测和封控措施,社会面传播风险较低。

疫情是否“过去”仍需谨慎看待,新冠病毒仍在变异,新的变异株(如XBB系列)仍可能带来局部传播风险,季节性流感和其他呼吸道疾病的影响也不容忽视,虽然北京已进入“后疫情时代”,但疫情并未完全消失,而是进入了一个相对稳定的低流行状态。

防控政策的调整与影响

北京的疫情防控政策经历了多次调整,从最初的“动态清零”到现在的“乙类乙管”,政策的变化反映了疫情形势的变化,2022年12月,国务院联防联控机制发布“新十条”,标志着防疫政策转向更科学、精准的防控模式,北京随之取消了大规模核酸筛查、健康码查验等措施,公共场所不再要求佩戴口罩。

这一调整对经济和社会生活带来了积极影响:

- 经济复苏:餐饮、旅游、零售等行业逐步恢复,消费市场回暖。

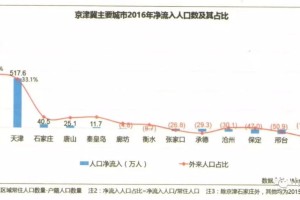

- 社会流动性增强:公共交通、跨省出行恢复正常,人们的生活节奏逐渐回归疫情前状态。

- 医疗资源优化:医院不再挤兑,医疗体系回归常态,重点转向常规疾病诊疗。

政策调整也带来了一些挑战:

- 部分人群仍面临风险:老年人、慢性病患者等高风险人群仍需加强防护。

- 公众心理适应:部分市民对疫情仍存在担忧,尤其是经历过感染高峰的家庭。

- 长期健康影响:新冠后遗症(如“长新冠”)的研究仍在进行,部分康复者可能面临健康问题。

社会心理:从恐慌到适应

疫情初期,北京市民普遍对病毒感到恐慌,尤其是2020年新发地市场疫情和2022年春夏的奥密克戎疫情,曾引发抢购物资、居家囤药等现象,但随着疫苗接种率的提高和病毒毒力的减弱,社会心理逐渐趋于平稳。

大多数北京市民对疫情的态度已从“恐惧”转向“理性应对”:

- 疫苗接种普及:北京的高接种率(尤其是老年人)降低了重症风险。

- 个人防护习惯:部分市民仍保持戴口罩、勤洗手等习惯,但整体上社会已不再过度焦虑。

- 生活回归常态:聚会、旅行、大型活动恢复,人们更关注经济和生活质量的提升。

仍有少数群体(如免疫力低下者)对疫情保持警惕,这需要社会继续提供支持,如加强医疗资源保障和健康宣传。

未来展望:疫情会卷土重来吗?

尽管北京的疫情形势已趋稳,但全球疫情仍在变化,未来是否会出现新的变异株、是否会有季节性反弹,仍是未知数,从国际经验来看,新冠病毒可能会长期与人类共存,但危害性会逐渐降低。

未来可能的趋势包括:

- 季节性流行:类似流感,新冠可能在冬季出现小规模反弹,但不会造成大规模社会影响。

- 疫苗更新:针对新变异株的疫苗可能定期接种,尤其是高风险人群。

- 常态化监测:医疗机构可能继续监测重症和变异株情况,但不会恢复大规模封控。

疫情尚未完全过去,但影响已大幅减弱

综合来看,北京的疫情高峰已经过去,社会运行基本恢复正常,但病毒并未消失,北京可能会面临零星病例或季节性反弹,但大规模疫情暴发的可能性较低,对于个人而言,保持良好的卫生习惯、关注自身健康、理性看待疫情变化,是更现实的态度。

北京的疫情是不是已经过去了?

从严格意义上说,疫情尚未结束,但它的影响已大幅减弱,北京正逐步迈向“后疫情时代”,人们的生活、工作和社交正回归正轨,如何在常态化防控与经济发展之间找到平衡,将是北京乃至全国需要持续探索的课题。

发表评论