从北京到吉林,疫情期间的隔离经历与思考

2020年初,新冠疫情突如其来,彻底改变了全球人民的生活方式,严格的防疫政策和隔离措施成为遏制病毒传播的重要手段,作为一名从北京前往吉林的普通旅客,我在疫情期间亲历了跨省出行的种种挑战,尤其是隔离政策的严格执行,这段经历不仅让我深刻体会到防疫工作的复杂性与必要性,也引发了我对公共卫生、个人自由与社会责任的思考,本文将详细记录从北京到吉林的隔离全过程,并探讨其中的社会意义与个人感悟。

出发前的准备:政策与焦虑

2022年初,由于工作原因,我需要从北京前往吉林,当时,北京和吉林均属于疫情低风险地区,但跨省出行仍需严格遵守各地的防疫政策,出发前一周,我开始密切关注两地的疫情防控通知,尤其是隔离政策的变化。

-

政策查询与确认

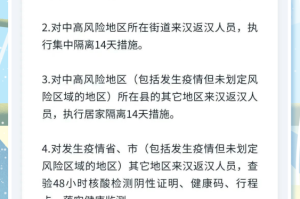

通过“国务院客户端”和两地卫健委的官方公众号,我了解到从北京到吉林的旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明,并在抵达后接受“7天居家健康监测”或“集中隔离”,政策细节因吉林各市区的风险等级而异,这让我感到困惑,我拨打了吉林市疾控中心的电话,确认我所在的区要求“3天居家隔离+4天健康监测”。 -

心理准备与焦虑

尽管政策明确,但疫情的不确定性仍让我感到焦虑,我担心政策临时变动,或途中接触密接者导致隔离期延长,为此,我提前准备了充足的口罩、消毒用品,甚至带上了笔记本电脑,以防突然被集中隔离。

旅途中的防疫措施:从高铁到社区

-

高铁出行的严格管控

北京西站的人流明显少于往常,进站需查验健康码、行程码和核酸证明,高铁上,乘客间隔就座,乘务员频繁巡查口罩佩戴情况,车厢内广播循环播放防疫提示,氛围紧张而有序。 -

抵达吉林后的“落地检”

到达吉林后,所有出站旅客被分流至核酸检测点,工作人员身着防护服,快速完成咽拭子采样,随后,我向社区报备,由专人引导至居家隔离住所,这一过程高效但冰冷,人与人之间保持着警惕的距离。

隔离生活的日常:孤独与适应

-

居家隔离的“软禁”体验

门上安装了电子门磁,社区工作人员每日两次电话询问体温和健康状况,外卖和快递由物业代送,垃圾需放在门口统一处理,三天内,我未踏出房门一步,时间变得模糊而漫长。 -

健康监测期的有限自由

后四天虽可出门,但需避免聚集场所,并按时上报行程,我像“透明人”一样生活,生怕因疏忽触发警报,这种“半自由”状态反而比完全隔离更令人疲惫。

隔离政策的背后:科学与争议

-

防疫政策的科学依据

吉林的隔离政策基于病毒潜伏期和传播风险制定,据疾控专家解释,奥密克戎毒株的平均潜伏期为3天,3+4”模式能平衡防控效果与社会成本。 -

争议与矛盾

尽管政策初衷是保护公众健康,但执行中的问题不容忽视:

- 地域差异:相邻市区政策不一,导致民众困惑。

- 经济成本:隔离期间无收入者面临生存压力。

- 心理影响:长期隔离诱发焦虑、抑郁等情绪问题。

一名吉林市民在微博上写道:“我们理解防疫,但希望政策更人性化。”这句话道出了许多人的心声。

个人反思:自由与责任的边界

-

对公共健康的重新认识

隔离让我意识到,个人自由需让位于公共安全,正如哲学家卢梭所言,“社会契约”要求个人为集体利益让渡部分权利。 -

中国防疫的“双面性”

严格的隔离政策有效控制了疫情,但也暴露了基层治理的僵化,个别社区“一刀切”要求外地旅客集中隔离,违背了精准防控原则。 -

未来防疫的改进方向

- 精细化管控:利用大数据动态调整风险等级。

- 心理支持:为隔离者提供心理咨询服务。

- 经济补偿:对因隔离失业者发放补助。

在隔离中寻找意义

从北京到吉林的隔离经历,是一段充满挑战的旅程,它让我深刻体会到疫情时代的个体困境,也让我看到中国防疫体系的优势与不足,当世界学会与病毒共存时,我们或许需要更智慧地平衡健康、自由与发展,正如一位医生所说:“隔离是物理距离,但人心不能疏远。”

这段经历终将成为历史,但它留给我们的思考远未结束。

(全文共1826字)

发表评论