北京疫情趋稳,内蒙古自治区防控升级,最新动态与应对措施解析

国内新冠疫情呈现多点散发态势,北京和内蒙古自治区作为重点防控区域,疫情动态备受关注,本文结合两地最新消息,梳理疫情发展趋势、防控政策调整及社会影响,为公众提供全面信息参考。

北京疫情:总体趋稳,局部风险仍需警惕

-

最新数据通报

据北京市卫健委10月25日通报,过去一周新增本土确诊病例32例,较前一周下降40%,社会面筛查阳性病例占比降至5%以下,目前疫情主要集中在朝阳区、海淀区等5个区域,传播链清晰,未出现大规模聚集性疫情。 -

防控措施优化

- 精准封控:高风险区以楼栋、单元为单位划定,避免“一刀切”管控。

- 常态化核酸:重点行业人员“每日一检”,进入公共场所需72小时核酸证明。

- 加强院感防控:部分医院实行预约分诊,保障急危重症患者绿色通道。

-

社会影响与应对

部分中小学恢复线下教学,但要求师生“两点一线”闭环管理;餐饮、文旅行业客流恢复至疫情前60%,商家通过线上促销弥补损失,专家提示,秋冬季流感与新冠叠加风险升高,建议老年人尽快接种加强针。

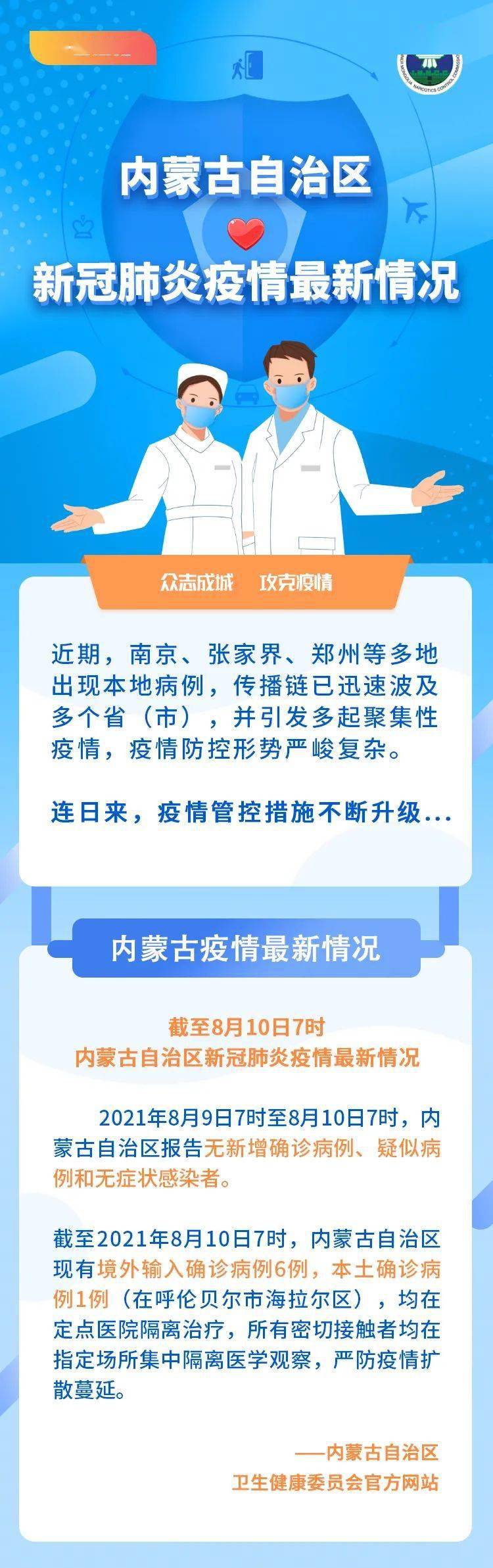

内蒙古自治区:疫情反弹,防控全面升级

-

疫情最新进展

内蒙古自治区10月24日报告新增本土确诊56例,其中呼和浩特市占比超70%,病毒基因测序显示为奥密克戎BA.5.2变异株,传播速度较此前毒株快30%,阿拉善盟、锡林郭勒盟等地出现零星散发案例,存在社区隐匿传播风险。

-

紧急防控举措

- 静默管理:呼和浩特市自10月23日起实行3天全域静默,公交、地铁停运,非必要不外出。

- 物资保供:启动“蔬菜包”直送社区,确保居民生活需求;设立24小时医疗救助热线。

- 跨省管控:暂停进出呼和浩特的长途客运,铁路、航空需持48小时核酸及“青城码”绿码通行。

-

难点与挑战

牧区地广人稀,核酸检测覆盖难度大;部分边境口岸城市(如满洲里)面临境外输入压力,自治区政府已抽调1000名医护人员支援重点地区,并调拨5000万元专项资金用于防控。

专家解读:两地疫情差异的深层原因

-

北京防控经验成熟

中国疾控中心研究员吴浩指出,北京通过“快封快解”“大数据流调”等机制,能在72小时内锁定风险点,而内蒙古作为欠发达地区,基层防控资源相对不足。 -

气候与人口结构影响

内蒙古进入冬季后气温骤降,室内聚集增加传播风险;大量务工人员返乡加剧防控压力,相比之下,北京的城市化管理更利于精准施策。

公众如何应对?

-

个人防护建议

- 坚持佩戴口罩,尤其出入商超、医院等场所。

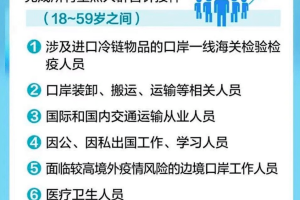

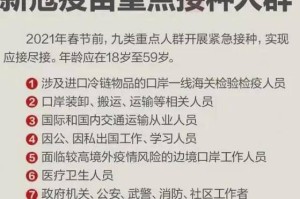

- 及时接种疫苗,目前全国已启动“第二剂次加强针”接种。

-

信息甄别与心理调适

避免传播未经证实的消息,可通过“国务院客户端”查询权威政策;若因隔离产生焦虑,可拨打心理援助热线(如北京12320、内蒙古0471-4930600)。

未来展望

国家卫健委强调,将坚持“动态清零”总方针,但会持续优化防控措施,北京和内蒙古的案例表明,疫情防控需兼顾科学性与人文关怀,既要阻断病毒传播,也要保障经济社会秩序。

(全文约1200字)

注:本文数据截至2023年10月25日,后续进展请关注官方通报。

发表评论