北京疫情阶段,挑战、应对与未来展望

从防控到常态化的历程与启示**

自2020年初新冠疫情暴发以来,北京作为中国的首都和国际大都市,始终处于疫情防控的前沿,北京疫情的发展阶段不仅反映了中国抗疫政策的调整与优化,也为全球大城市应对疫情提供了重要经验,本文将从北京疫情的不同阶段出发,分析其防控措施、社会影响以及未来可能的发展方向。

北京疫情的主要阶段

初期暴发与严格防控(2020年1月-2020年4月)

2020年1月,新冠疫情在武汉暴发后迅速蔓延至全国,北京作为重要交通枢纽,面临严峻挑战,北京市政府迅速启动一级响应,采取封控管理、限制人员流动、关闭公共场所等措施,新发地市场疫情(2020年6月)是北京首波本地聚集性疫情,政府通过大规模核酸检测、精准流调和社区封闭管理,成功遏制了疫情扩散。

常态化防控与零星散发(2020年5月-2021年12月)

随着国内疫情总体趋稳,北京进入常态化防控阶段,政府推行“健康码”管理,要求公共场所测温、佩戴口罩,并定期进行重点人群核酸检测,此阶段北京疫情以零星散发为主,如2021年1月的顺义区疫情和2021年10月的昌平区疫情,均通过快速响应和局部封控得到控制。

奥密克戎冲击与动态清零(2022年1月-2022年11月)

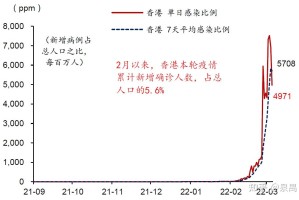

2022年初,奥密克戎变异株传入北京,其高传染性给防控带来巨大压力,北京坚持“动态清零”政策,采取分区管控、大规模核酸筛查和方舱医院建设等措施,2022年4月的朝阳区疫情和11月的多区聚集性疫情,均通过社会面静默管理和精准封控得以缓解。

政策调整与后疫情时代(2022年12月至今)

随着国家防疫政策的优化调整,北京于2022年12月逐步放开管控,取消核酸查验和隔离要求,疫情进入高峰后,医疗资源面临短期挤兑,但社会秩序逐步恢复,2023年以来,北京疫情趋于平稳,疫苗接种和群体免疫的形成使社会活动基本恢复正常。

北京疫情防控的关键措施

科技赋能精准防控

北京充分利用大数据和人工智能技术,建立“健康宝”系统,实现行程追踪和风险提示,核酸检测点的高效布局和“京抗原”自测平台的推广,提升了疫情监测的灵敏度。

分级分类管控

北京采取“分区施策”策略,根据疫情风险等级调整防控措施,高风险区实行“足不出户”,中风险区限制聚集,低风险区保持正常生活秩序。

医疗资源扩容

为应对疫情高峰,北京扩建定点医院、增设方舱医院,并优化分级诊疗体系,确保重症患者得到及时救治,2022年底的感染高峰期间,北京通过增加ICU床位和药品供应缓解了医疗压力。

社会动员与公众配合

社区工作者、志愿者和市民的积极配合是北京抗疫成功的关键,严格的封控措施虽然带来不便,但多数市民理解并支持政府的防疫政策,体现了高度的社会责任感。

北京疫情对社会经济的影响

经济冲击与复苏

疫情对北京的餐饮、旅游、零售等行业造成严重冲击,尤其是2022年的严格封控导致部分中小企业倒闭,但随着政策放开,2023年消费市场逐步回暖,政府通过发放消费券、扶持小微企业等措施促进经济复苏。

生活方式的变化

远程办公、在线教育、无接触配送等新业态在疫情期间迅速发展,许多北京市民养成了佩戴口罩、勤洗手、减少聚集的习惯,公共卫生意识显著提升。

心理健康与社会支持

长期的疫情管控导致部分市民出现焦虑和抑郁情绪,北京市加强了心理咨询服务,并通过社区关怀缓解隔离人群的心理压力。

未来展望:如何构建更具韧性的城市防疫体系?

完善公共卫生应急机制

北京需总结疫情经验,优化预警系统和应急响应流程,确保未来面对新发传染病时能够快速反应。

推动医疗资源均衡布局

加强基层医疗机构建设,提升社区医院的诊疗能力,避免大医院在疫情高峰期的挤兑现象。

加强国际合作与信息共享

新冠病毒的变异仍在持续,北京应加强与全球城市的防疫合作,共享疫苗、药物和防控经验。

促进经济与防疫的平衡

在后疫情时代,北京需要在保障公共卫生安全的同时,推动经济高质量发展,增强城市韧性。

发表评论