北京的疫苗是灭活的吗?全面解析中国新冠疫苗技术路线

2020年初,新冠疫情席卷全球,疫苗研发成为各国科学家的首要任务,在这场与时间赛跑的抗疫战争中,中国科学家们迅速行动,多条技术路线并行推进,为全球抗疫贡献了中国智慧和中国方案,北京作为中国的政治、文化和科技创新中心,自然成为疫苗研发和生产的重要基地,本文将围绕"北京的疫苗是灭活的吗"这一核心问题,全面解析中国特别是北京地区研发和生产的新冠疫苗技术路线,帮助公众科学认识不同类型疫苗的特点和优势。

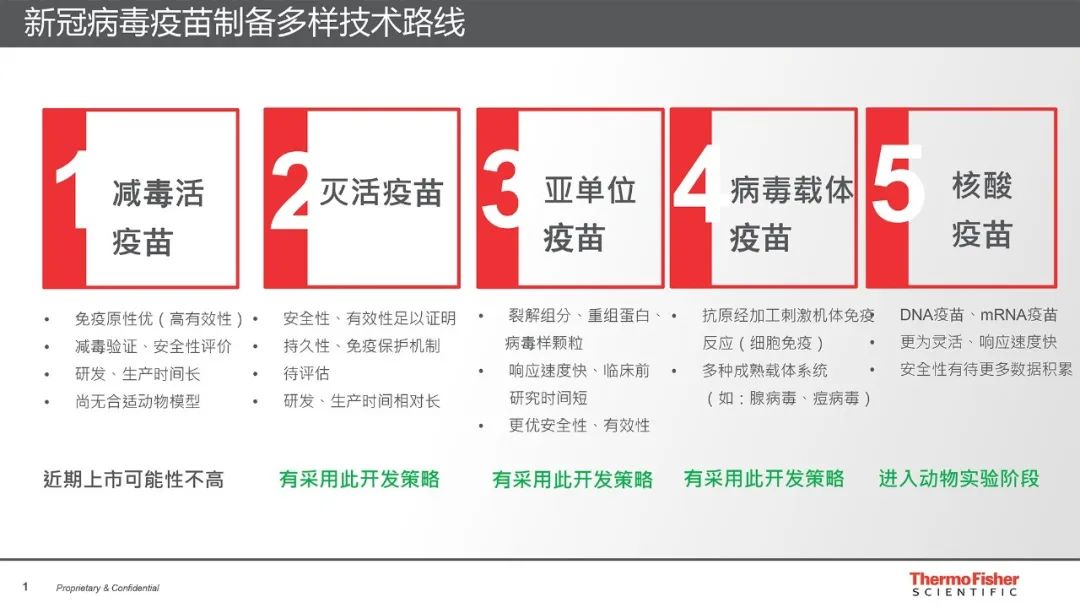

中国新冠疫苗的主要技术路线

中国在新冠疫苗研发上采取了"五路并进"的策略,涵盖了目前国际主流的所有疫苗技术路线,这五种技术路线分别是:灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗(包括mRNA疫苗和DNA疫苗)以及减毒流感病毒载体疫苗,这种全方位的布局确保了我国在疫苗研发领域不落后于任何国家,同时也为应对病毒变异提供了更多选择。

灭活疫苗作为最传统的疫苗技术之一,在中国新冠疫苗研发中占据了重要位置,国药集团中国生物北京生物制品研究所和北京科兴中维生物技术有限公司研发的疫苗都属于灭活疫苗,这类疫苗采用完整的病毒颗粒,通过化学或物理方法使其失去感染性和复制能力,但保留其免疫原性,能够刺激机体产生免疫反应。

与灭活疫苗不同,腺病毒载体疫苗采用"载体"技术,将编码新冠病毒刺突蛋白的基因装入经过改造后无害的腺病毒中,当这种疫苗进入人体后,腺病毒会将基因递送至人体细胞,指导细胞合成刺突蛋白,进而激发免疫反应,康希诺生物与军事科学院军事医学研究院合作研发的"克威莎"疫苗就是采用这种技术路线。

重组蛋白疫苗则是通过基因工程方法,在体外大量生产新冠病毒的关键蛋白成分(通常是刺突蛋白或其受体结合域RBD),然后纯化后制成疫苗,这种疫苗安全性高,但研发周期相对较长,安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的疫苗就属于这一类型。

核酸疫苗是近年来兴起的新型疫苗技术,包括mRNA疫苗和DNA疫苗,这类疫苗直接将编码抗原蛋白的核酸序列导入人体细胞,利用人体细胞自身的蛋白质合成机制产生抗原,从而引发免疫反应,虽然国际上已有mRNA疫苗获批使用,但中国在这方面的研发相对谨慎,目前仍处于临床试验阶段。

减毒流感病毒载体疫苗则是将新冠病毒的部分基因插入减毒的流感病毒中,通过鼻腔喷雾方式接种,既能预防新冠又能预防流感,这种疫苗目前仍处于研发阶段,尚未大规模应用。

北京研发的疫苗类型分析

北京作为中国生物医药研发的重镇,在新冠疫苗研发中发挥了核心作用,北京地区主要研发和生产两种新冠疫苗:国药集团中国生物北京生物制品研究所的"众爱可维"疫苗和北京科兴中维生物技术有限公司的"克尔来福"疫苗,这两种疫苗均采用灭活技术路线。

国药集团中国生物的新冠灭活疫苗由北京生物制品研究所和武汉生物制品研究所共同研发,北京所生产的疫苗商品名为"众爱可维",该疫苗采用非洲绿猴肾(Vero)细胞培养新冠病毒,然后使用β-丙内酯灭活病毒,保留病毒颗粒的完整性,最后加入氢氧化铝佐剂制成,临床试验数据显示,该疫苗对预防有症状新冠肺炎的保护效力约为79%,对预防重症和死亡的保护效力更高。

北京科兴中维的"克尔来福"疫苗同样采用灭活技术路线,其生产工艺与国药疫苗类似,也是使用Vero细胞培养病毒,经化学灭活后添加氢氧化铝佐剂,根据在巴西、土耳其等国家开展的Ⅲ期临床试验结果,该疫苗对预防有症状感染的保护效力约为50-84%,对预防重症和住院的保护效力则达到100%。

这两种灭活疫苗之所以选择在北京研发和生产,与北京雄厚的科研实力和完备的生物医药产业基础密不可分,北京拥有全国顶尖的科研院所、医疗机构和生物制药企业,在疫苗研发方面积累了丰富经验,北京完善的产业链条也为疫苗的大规模生产提供了保障。

值得注意的是,虽然这两种疫苗都产自北京,但它们在全国范围内分配使用,并非仅限于北京市民接种,中国政府实行统一的疫苗调配政策,确保全国各地都能公平获得疫苗保护。

灭活疫苗的工作原理

灭活疫苗是最传统的疫苗制备技术之一,其历史可以追溯到19世纪,这类疫苗通过物理或化学方法杀死病原微生物,使其失去致病能力,但保留其免疫原性,当灭活疫苗注入人体后,免疫系统能够识别病毒表面的抗原蛋白,产生特异性免疫反应,包括抗体和记忆细胞,从而为机体提供保护。

新冠灭活疫苗的具体制备过程包括多个关键步骤,需要大量培养新冠病毒,这一过程通常在生物安全等级为P3的实验室中进行,使用Vero细胞等适合的细胞系作为病毒培养的载体,病毒在细胞内繁殖后,通过离心、过滤等方法收集病毒颗粒,使用β-丙内酯等灭活剂处理病毒悬液,确保所有病毒颗粒都失去感染性,灭活完成后,还需要经过严格的检测,验证病毒确实被完全灭活且保留了免疫原性,加入氢氧化铝等佐剂以增强免疫反应,并经过纯化、稀释、分装等步骤制成最终疫苗产品。

灭活疫苗具有几个显著特点,由于病毒已被完全灭活,理论上不存在恢复毒力的风险,安全性较高,灭活疫苗含有完整病毒颗粒,能够呈现多种抗原表位,可能引发更全面的免疫反应,灭活疫苗技术成熟,生产工艺相对稳定,便于大规模生产,灭活疫苗通常可以在2-8℃条件下保存和运输,对冷链要求相对较低,特别适合在资源有限的地区使用。

灭活疫苗也存在一些局限性,由于病毒已被杀死,无法在体内复制,因此通常需要多次接种才能产生足够的免疫保护,灭活疫苗主要诱导体液免疫(抗体反应),对细胞免疫的激活相对较弱,与某些新型疫苗技术相比,灭活疫苗的免疫原性可能较低,这也是需要添加佐剂的原因之一。

与其他技术路线相比,灭活疫苗的优势在于技术成熟、安全性高、生产经验丰富,而mRNA疫苗等新技术虽然研发周期短、免疫原性强,但此前缺乏大规模应用经验,长期安全性数据有限,且对冷链运输要求极高,腺病毒载体疫苗则可能面临预存免疫的问题,即如果人体已经对载体病毒有免疫力,可能会影响疫苗效果,重组蛋白疫苗安全性虽高,但免疫原性通常较弱,也需要佐剂增强。

灭活疫苗的安全性和有效性

灭活疫苗的安全性和有效性是公众最为关心的问题,根据中国国家药品监督管理局的审评审批标准和世界卫生组织的评估,北京生产的两种新冠灭活疫苗都表现出了良好的安全性和有效性。

在安全性方面,灭活疫苗的不良反应通常较为轻微且短暂,根据临床试验和真实世界接种数据,常见的不良反应包括接种部位疼痛、红肿,以及轻微的全身反应如疲劳、头痛、肌肉酸痛、低热等,这些症状通常在1-3天内自行缓解,严重过敏反应极为罕见,发生率约为百万分之一,中国疾病预防控制中心发布的监测数据显示,新冠灭活疫苗的总体不良反应报告率低于其他一些常规疫苗,如流感疫苗。

为确保疫苗安全,中国实施了严格的疫苗不良反应监测系统,所有接种点都配备了急救设备和药品,医护人员都接受过相关培训,能够及时处理可能的过敏反应,接种者需在接种后留观30分钟,以便及时发现和处理急性不良反应,中国还建立了全国性的疫苗不良反应监测网络,实时收集和分析接种后不良事件数据。

在有效性方面,北京生产的两种灭活疫苗都展现出了可靠的保护效果,国药北京所疫苗的Ⅲ期临床试验中期分析显示,接种两剂后14天,对预防有症状新冠肺炎的保护效力约为79%,对预防住院的保护效力为79%,对预防死亡的保护效力为100%,科兴疫苗的多国临床试验综合数据显示,其对有症状感染的保护效力约为50-84%,对预防住院和死亡的保护效力则接近100%。

值得注意的是,疫苗的真实世界保护效果可能受到多种因素影响,包括病毒变异、接种间隔时间、人群免疫力水平等,来自智利、巴西、乌拉圭等国的真实世界研究显示,科兴疫苗对预防有症状感染的有效性约为65-67%,对预防住院的有效性为85-90%,对预防死亡的有效性则超过95%,这些数据表明,尽管灭活疫苗对预防轻症感染的效果可能不如某些mRNA疫苗,但在预防重症和死亡方面同样非常有效。

对于公众关心的免疫持久性问题,目前的研究数据显示,灭活疫苗接种后6个月内仍能维持较高的抗体水平和保护效果,中国科学家正在研究加强针的效果,初步数据显示,完成基础免疫6-12个月后接种第三剂,能够显著提高抗体水平,增强对变异株的保护效果。

针对病毒变异株,实验室研究显示,灭活疫苗产生的抗体对部分变异株(如Delta株)的中和能力有所下降,但记忆免疫细胞仍能提供一定保护,接种两剂灭活疫苗后,对Delta变异株引起的症状性感染的保护效力约为59%,但对重症的保护效力仍保持在较高水平,这提示我们,虽然变异株可能部分逃逸疫苗诱导的抗体,但疫苗在预防重症方面仍然有效。

中国其他地区的疫苗研发情况

除北京研发的两种灭活疫苗外,中国其他地区和企业也在积极推进不同技术路线的新冠疫苗研发,形成了多元化的疫苗研发格局。

康希诺生物与军事科学院军事医学研究院合作研发的腺病毒载体疫苗"克威莎"是中国首个获批附条件上市的单针接种新冠疫苗,该疫苗采用重组人5型腺病毒为载体,导入新冠病毒刺突蛋白基因,在天津生产,与灭活疫苗相比,腺病毒载体疫苗只需接种一剂即可产生足够免疫反应,更适合应急使用和接种覆盖率快速提升,临床试验显示,接种14天后总体保护效力约为68%,28天后升至72%,对重症的保护效力超过90%。

安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的重组蛋白亚单位疫苗采用CHO细胞表达的重组新冠病毒刺突蛋白受体结合域(RBD)二聚体抗原,搭配新型佐剂,该疫苗需要接种三剂,间隔时间为0、1、2个月。Ⅱ期临床试验数据显示,该疫苗安全性良好,接种三剂后97%的受试者产生了中和抗体,虽然该疫苗的Ⅲ期临床试验最终数据尚未完全公布,但已被纳入中国和部分国家的紧急使用清单。

在mRNA疫苗方面,中国多家企业也在积极研发,苏州艾博生物与军事科学院军事医学研究院、云南沃森生物合作研发的ARCoV疫苗已进入Ⅲ期临床试验阶段,该疫苗靶向新冠病毒RBD区域,可在2-8℃条件下稳定保存,更适合在资源有限地区分发使用,上海斯微生物、珠海丽凡达生物等企业也在推进各自的mRNA疫苗研发。

中国医学科学院医学生物学研究所(昆明)研发的灭活疫苗、中科院微生物研究所与安徽智飞合作研发的重组蛋白疫苗、深圳康泰生物研发的灭活疫苗等也都在不同研发阶段取得了进展。

这种多元化的疫苗研发格局具有重要意义,不同技术路线的疫苗各有优势,可以满足不同人群和场景的需求,多条技术路线并行可以降低对单一疫苗的依赖,确保供应安全,面对不断出现的病毒变异株,多种疫苗可以提供更全面的保护,这种格局也展现了中国生物医药产业的整体实力和创新活力。

中国政府对这些疫苗研发项目给予了大力支持,包括资金投入、审批加速、临床试验协调等,严格的监管标准确保了疫苗的安全性和有效性,这种"多元发展、严格监管"的策略,使中国在全球新冠疫苗研发中占据了重要位置。

疫苗选择与接种建议

面对多种技术路线的新冠疫苗,许多民众会产生疑问:哪种疫苗最好?我应该选择哪种疫苗?各种疫苗各有特点,最重要的是尽早接种可获得的疫苗,而不是等待某种特定疫苗。

世界卫生组织和中国疾病预防控制中心均建议,只要是国家药监部门批准上市的疫苗,都是安全有效的,可以放心接种,不同技术路线的疫苗在保护效力数字上可能有所差异,但它们在预防重症和死亡方面的效果都非常显著,在疫情流行期间,延迟接种的风险可能远大于疫苗之间的差异。

对于北京市民和在北京工作生活的人来说,目前主要接种的是北京生物和科兴的灭活疫苗,这两种疫苗都需要接种两剂,建议间隔时间为3-8周,接种第一剂后,体内开始产生免疫反应,接种第二剂能够进一步增强和巩固免疫保护,虽然接种后可能产生一些轻微不良反应,但这些反应通常是正常的免疫系统激活表现,不必过度担心。

特殊人群的接种需要特别注意,对于60岁及以上老年人,灭活疫苗安全性良好,建议符合条件的老年人尽快接种,慢性病患者如果健康状况稳定,药物控制良好,也可以接种疫苗,孕妇目前尚缺乏足够的安全性数据,建议与医生充分沟通后权衡利弊决定,对于有严重过敏史的人群,应在接种前告知医生,由专业医务人员评估是否适合接种。

无论接种哪种疫苗,都需要继续坚持防护措施,疫苗保护不是100%,且需要时间产生充分免疫反应,即使在完成全程接种后,在人群免疫屏障尚未完全建立的情况下,仍需注意佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等防护措施,特别是在面对新的变异株时,综合防护尤为重要。

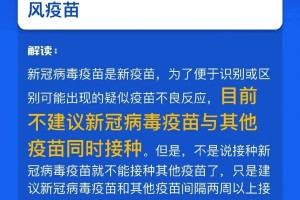

关于疫苗混打问题,目前中国的官方建议是使用同一技术路线的疫苗完成全程接种,即第一剂接种灭活疫苗,第二剂也应接种灭活疫苗,不同技术路线疫苗的序贯接种(如灭活疫苗与腺病毒载体疫苗或重组蛋白疫苗混打)目前仍在研究评估中,尚未形成正式推荐。

随着时间推移,疫苗保护效果可能会有所下降,加强针接种成为讨论热点,中国部分地区和人群已经开始接种第三剂灭活疫苗作为加强免疫,初步研究显示,加强针可以显著提高抗体水平,增强对变异株的保护效果,公众应关注当地卫生部门的官方建议,在符合条件时及时接种加强针。

回到本文的核心问题:"北京的疫苗是灭活的吗?"答案是肯定的,目前北京地区主要生产和接种的两种新冠疫苗——国药集团中国生物北京所的"众爱可维"疫苗和北京科兴中维的"克尔来福"疫苗,均采用传统的灭活技术路线,这两种疫苗经过严格的研发流程和临床试验,获得了中国国家药监局和世界卫生组织的认可,在全球范围内为数亿人提供了安全有效的保护。

灭活疫苗作为最成熟的疫苗技术之一,在新冠疫情防控中发挥了不可替代的作用,虽然与一些新型疫苗技术相比,灭活疫苗在某些指标上可能不占优势,但其安全性高、生产工艺稳定、储存运输便利等特点,使其成为全球疫苗供应的重要支柱,特别是在发展中国家和资源有限地区,灭活疫苗的易用性优势更为明显。

中国采取的多技术路线并行的疫苗研发策略是明智而富有远见的,这种策略不仅确保了疫苗供应的安全性,也为应对病毒变异提供了更多选择,北京作为中国疫苗研发的中心之一,在灭活疫苗研发生产中做出了重要贡献,同时中国其他地区和企业在不同技术路线上的进展也令人鼓舞。

科学认识疫苗,消除不必要的疑虑,是战胜疫情的重要一环,各种技术路线的疫苗都是科学家们智慧的结晶,都在为构建免疫屏障贡献力量,对普通公众而言,最重要的是相信科学,及时接种可获得的疫苗,配合各项防控措施,共同构筑抗击疫情的坚固防线。

随着科学研究的深入,我们对新冠病毒和疫苗的认识也在不断更新,未来可能会有更优化的接种策略、更有效的疫苗改进、更精准的防控措施,但在当下,接种疫苗仍然是保护自己、保护他人、控制疫情最有效的手段之一,北京的灭活疫苗作为中国疫苗大家庭的重要成员,将继续为全球抗疫贡献中国力量。

发表评论