从北京到浙江,一例新冠确诊背后的跨省防控挑战与启示

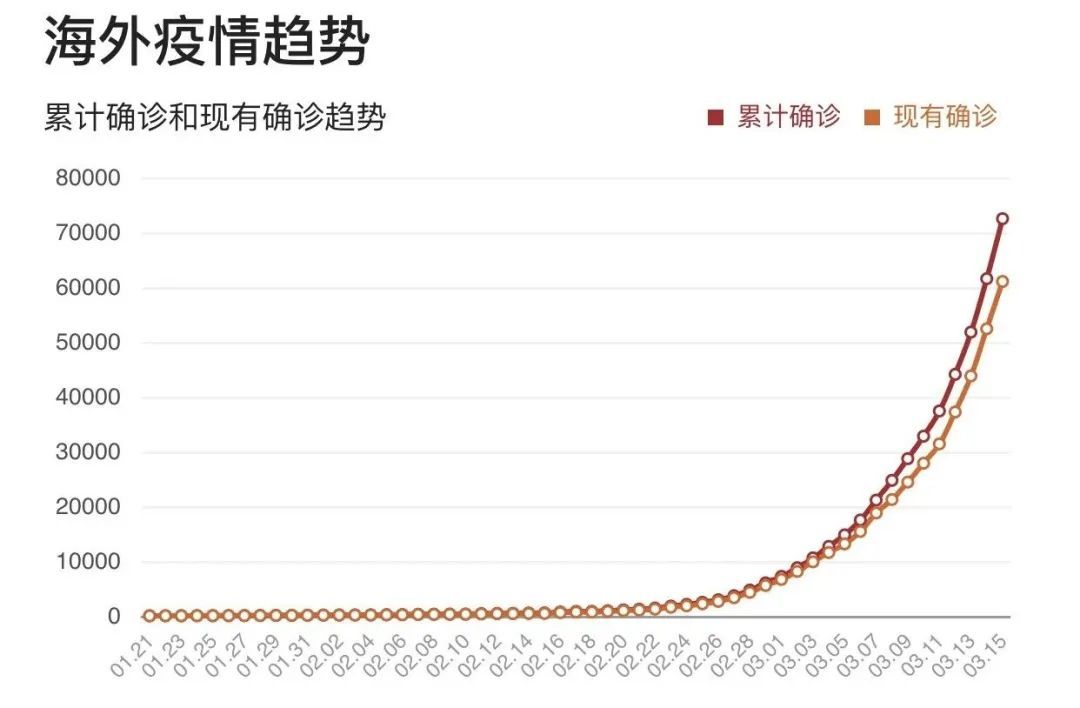

2023年初冬,一则“北京返浙人员确诊新冠”的新闻引发社会关注,该病例从北京海淀区出发,乘高铁抵达浙江杭州后,在常态化核酸检测中结果异常,经复核确诊为奥密克戎变异株感染,这一事件不仅暴露了跨省流动中的防疫漏洞,也为全国疫情防控提供了新的反思样本,本文将梳理事件经过,分析防控难点,并探讨如何优化未来应对策略。

事件回顾:跨省流动中的“破防”瞬间

-

病例轨迹溯源

确诊患者张某为浙江籍务工人员,12月1日从北京海淀区某写字楼离职,持48小时核酸阴性证明乘G189次高铁返杭,抵杭后,张某未严格执行“三天三检”要求,仅于12月3日参加社区混管检测,结果异常后单采确诊,流调显示,其在北京曾与一例无症状感染者有时空交集。 -

两地应急响应

- 浙江:杭州立即启动“三区”管控,对张某居住的余杭区某小区实施封控,筛查密接者127人,次密接302人。

- 北京:海淀区对涉疫写字楼开展环境采样,发现3处点位阳性,判定高风险区域2个。

-

传播链延伸

截至12月7日,浙江关联病例增至5例(含张某同事及高铁同车厢乘客),北京新增2例本土病例与张某轨迹重叠。

防控难点:跨省防疫的三大痛点

-

信息协同滞后

张某离京时,北京尚未将其纳入风险人员库,导致浙江未收到预警,尽管“健康码”已实现全国互通,但风险人员动态数据仍存在12-24小时的更新延迟。 -

交通枢纽管控盲区

高铁站虽落实测温、验码,但对“持阴性证明抵浙后不主动报备”的行为缺乏有效约束,张某抵杭后未使用“入浙报备”小程序,基层社区未能及时追踪。

-

变异株的隐匿性

奥密克戎BA.5.2分支平均潜伏期缩短至2.8天,张某在离京前核酸检测为阴性,但途中已具备传染性。

争议焦点:防疫责任如何划分?

-

个人责任论

部分网友质疑张某“明知北京疫情严峻仍跨省流动”,但法律专家指出,其行为未违反当时政策(持核酸阴性证明且非高风险区人员)。 -

属地管理漏洞

浙江疾控中心承认:“对跨省流动人员的‘落地检’执行率不足70%,部分社区依赖自主报备。”北京则被批评对写字楼聚集性疫情响应迟缓。 -

技术手段的局限性

尽管“通信行程卡”可追踪跨省轨迹,但无法实时识别风险场所接触史,张某的“时空交集”信息直至确诊后才被同步至两地系统。

改进路径:构建更高效的联防联控机制

-

强化数据实时共享

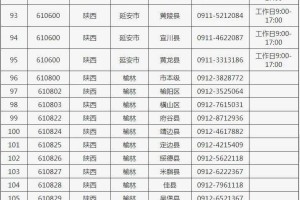

- 建立跨省风险人员“红黄码”动态推送机制,缩短数据延迟至2小时内。

- 试点“高铁购票与防疫系统联动”,对购票自高风险区旅客自动触发目的地预警。

-

优化交通节点防控

- 在机场、高铁站推广“核酸+抗原”双检,缩短检出时间。

- 对未完成“落地检”人员暂赋“弹窗码”,限制进入公共场所。

-

压实社区网格责任

- 通过智能外呼、门磁感应等技术手段追踪跨省人员居家监测情况。

- 对主动报备且未造成传播者给予奖励,提升公众配合度。

-

科普宣传升级

针对奥密克戎特性,制作“跨省出行防疫指南”,明确“途中佩戴口罩”“避免用餐”等细节要求。

案例启示:疫情防控没有“局外人”

张某案例折射出超大城市群防疫的复杂性,据统计,2022年全国跨省流动人口达1.25亿人次,类似事件可能随时重现,未来需在三个方面突破:

- 技术层面:打通各省份健康数据“孤岛”,开发智能风险评估模型。

- 制度层面:制定《跨省疫情防控协作条例》,明确流出地与流入地责任。

- 社会层面:倡导“防疫共同体”意识,避免对确诊者的污名化。

从北京到浙江的这例确诊,既是一次压力测试,也是一面镜子,它照见了我们在精准防控与便利出行之间的艰难平衡,也提示着:只有将“全国一盘棋”落实到每个环节,才能守住来之不易的防疫成果。

(全文共计1423字)

发表评论