香港疫情政策收紧与台北最新防疫动态对比分析

2023年全球疫情进入新阶段,但各地防控政策仍随病毒变异和本土病例波动调整,香港与台北作为中国两大重要城市,近期因疫情变化分别出台新措施,本文将从政策背景、具体内容、社会反应及效果评估四方面,对比分析两地最新防疫动态,探讨其对公共卫生与经济复苏的双重影响。

香港疫情政策:精准防控与经济维稳并重

政策背景

香港自2022年初经历奥密克戎冲击后,逐步转向“科学精准”防疫,2023年夏季,因XBB变异株输入病例增加,特区政府宣布收紧部分措施,包括:

- 入境检疫:恢复高风险地区旅客的48小时核酸阴性证明要求;

- 本地管控:强制密接者居家隔离,公共场所“疫苗通行证”延长至年底;

- 医疗分级:轻症患者转向社区门诊,重症优先入院,缓解公立医院压力。

政策逻辑

香港政府强调“动态清零”向“风险管控”过渡,目标是在控制传播的同时维持国际金融中心运作,财政司同步推出第五轮消费券计划(每人5000港元),以对冲防疫对零售业的冲击。

社会反应

- 支持声音:多数市民认可分级诊疗,认为可避免医疗挤兑;

- 争议焦点:餐饮业质疑“疫苗通行证”影响客流,呼吁放宽堂食限制。

台北最新防疫动态:逐步解封与自主管理

政策调整

台北市2023年9月起实施“新台湾模式”,核心措施包括:

- 边境开放:取消入境核酸检测,改为快筛试剂自愿领取;

- 口罩令松绑:户外免戴口罩,室内仅医疗场所强制佩戴;

- 确诊处理:轻症免通报,建议自主健康管理7天。

政策考量

台北市政府引用新加坡、韩国经验,认为“与病毒共存”是必然选择,市长蒋万安表示:“重点将转向重症防护与经济复苏。”配套措施包括发放餐饮优惠券、企业纾困贷款等。

社会分歧

- 民众适应:年轻群体欢迎自由化,但长者担忧疫苗保护力不足;

- 医疗预警:部分医师警告,冬季可能面临流感和新冠双重压力。

两地政策对比:差异与共性

策略差异

| 维度 | 香港 | 台北 |

|---|---|---|

| 防控强度 | 中高强度(部分收紧) | 低强度(全面松绑) |

| 经济支持 | 消费券+行业补贴 | 定向纾困+消费刺激 |

| 医疗重点 | 分级诊疗防挤兑 | 自主管理降负荷 |

共同挑战

- 变异株风险:XBB和BA.2.75毒株可能引发新一波感染;

- 社会公平性:弱势群体(如低收入者、独居老人)的防疫资源获取不均。

效果评估与未来展望

香港:平衡中的压力

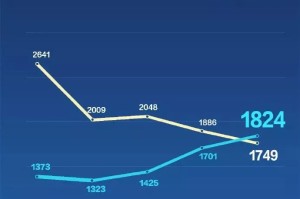

截至2023年10月,香港日均新增病例约2000例,重症床位使用率65%,专家认为现行政策“有效但不可持续”,建议加快二价疫苗接种(目前覆盖率仅30%)。

台北:解封后的隐忧

台北两周内餐饮客流回升至疫情前90%,但急诊科流感病例同比增加40%,舆论呼吁加强“疫苗+快筛”双防线。

长期趋势

- 香港或逐步放宽入境限制,争取2024年全面通关;

- 台北若冬季疫情平稳,可能取消剩余口罩令,转向流感化应对。

香港与台北的防疫政策折射出两种治理思路:前者在开放中求稳,后者在共存中求进,两地的经验表明,疫情防控需兼顾科学性与社会耐受度,而未来的关键仍在于疫苗覆盖、医疗韧性及公众信任的持续建设。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月,后续政策变化需参考官方通报。

发表评论