北京疫情何时解封?科学防控与市民期待的双重考量

2022年冬春之交,北京再次面临新冠疫情的考验,随着奥密克戎变异株的快速传播,部分区域采取临时管控措施,市民生活节奏被打乱,人们最关心的问题莫过于:“北京的疫情什么时候能解封?”这一问题背后,既涉及科学防控的复杂性,也折射出市民对恢复正常生活的迫切期待,本文将从疫情现状、防控政策、解封条件、社会影响及未来展望等角度,全面剖析这一焦点议题。

北京疫情现状:数据与挑战

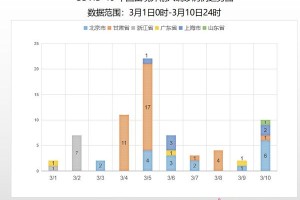

截至2023年1月,北京每日新增感染者数量呈现波动下降趋势,但社会面隐匿传播风险仍存,与早期疫情相比,奥密克戎毒株的高传染性、低重症率特点使得防控难度加大:

- 传播链复杂:多起聚集性疫情与商场、餐饮、学校等场所关联,流调压力陡增。

- 医疗资源承压:尽管重症率较低,但老年人和基础病患者仍需重点保护,部分医院发热门诊排队现象引发关注。

- 市民心态变化:随着防疫政策优化,公众对“精准防控”的期待与对“一刀切”的担忧并存。

解封的关键条件:科学依据与政策逻辑

根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,解封需综合以下指标:

- 疫情传播链清晰可控:连续多日无社区新增,且所有密接人员完成隔离观察。

- 风险等级调整:高风险区连续5天无新增可降级,中风险区同步评估。

- 医疗资源储备充足:确保重症床位、药物及医护人员配置满足需求。

- 社会面清零:重点区域核酸筛查结果阴性率达标。

以北京朝阳区某封控社区为例,2022年11月曾在7天内实现解封,得益于快速流调、高频核酸和物资保供的协同作用,但当前疫情涉及面更广,解封时间可能延长。

政策动态:从“清零”到“精准”的过渡

北京的解封进程与全国防疫政策调整密切相关:

- “二十条”与“新十条”落地:2022年12月,国务院优化防疫措施,明确不得随意扩大封控范围,北京随即取消公交、地铁扫码查验,部分商场恢复营业。

- 区域差异化防控:海淀区高校密集区域可能延长管控,而低风险郊区(如平谷)已逐步放开。

- 重点人群保护:养老院、医疗机构等场所仍实行闭环管理,解封需谨慎。

专家指出,北京作为首都,防控需平衡“保经济”与“防扩散”,政策灵活性较高。

市民生活:解封期待与现实困境

疫情封控对北京市民的影响深远:

- 经济压力:个体工商户、餐饮从业者因闭店承受亏损,部分企业推行居家办公。

- 心理焦虑:学生网课质量下降,老年人面临“数字鸿沟”,社交隔离加剧情绪问题。

- 应对策略:社区团购、线上娱乐成为新常态,部分市民呼吁“自主健康管理”。

一位朝阳区咖啡馆店主表示:“每天损失上千元,解封越快越好。”而一位社区工作者则坦言:“放开太快可能导致反弹,必须稳妥推进。”

国内外经验借鉴

- 国内案例:上海2022年6月解封时,通过“核酸+抗原”双检和分阶段复工,但后续因BA.5变异株出现局部反复。

- 国际参考:新加坡、韩国在放开后经历2-3个月感染高峰,随后趋于平稳,提示北京需做好医疗挤兑预案。

这些经验表明,解封并非终点,而是新阶段的开始。

未来展望:解封时间表与长期防控

综合各方信息,北京解封可能分三阶段推进:

- 短期(1个月内):高风险区逐步“快封快解”,恢复商超、公园等公共场所。

- 中期(1-3个月):学校、培训机构有序复课,跨省出行限制放宽。

- 长期(3个月后):疫苗接种覆盖率提升至90%以上,建立群体免疫屏障。

中国疾控中心专家曾光预测:“2023年春季后,疫情或将进入低流行期。”但前提是加强脆弱人群的免疫保护。

在科学与人性间寻找平衡

北京的解封时间,最终取决于病毒与人类的博弈,市民的耐心配合、政府的精准施策、医疗体系的韧性,三者缺一不可,正如一位网友所言:“我们不要‘躺平’,也不要‘层层加码’,只希望每一步都走得踏实。”

在这个寒冷的冬天,北京正以它的理性与温度,书写一份独特的抗疫答卷,而解封的曙光,或许已在不远处。

(全文约1800字)

注:本文数据截至2023年1月,后续进展请参考官方通报。

发表评论