河北与北京何时解封?疫情管控下的时间表与影响因素解析

自2020年初新冠疫情暴发以来,中国各地多次采取封控措施以遏制病毒传播,作为政治中心的北京和毗邻的河北省,其防疫政策一直备受关注,随着疫情形势的变化,公众最关心的问题之一便是:河北和北京什么时候能彻底解封?本文将从疫情现状、政策逻辑、经济压力、社会心理等多角度分析解封的可能时间表,并探讨影响决策的关键因素。

当前河北与北京的疫情形势

截至2023年10月(假设时间点),河北与北京的疫情呈现以下特点:

- 局部散发与常态化防控:两地均未出现大规模爆发,但零星病例和输入性风险持续存在。

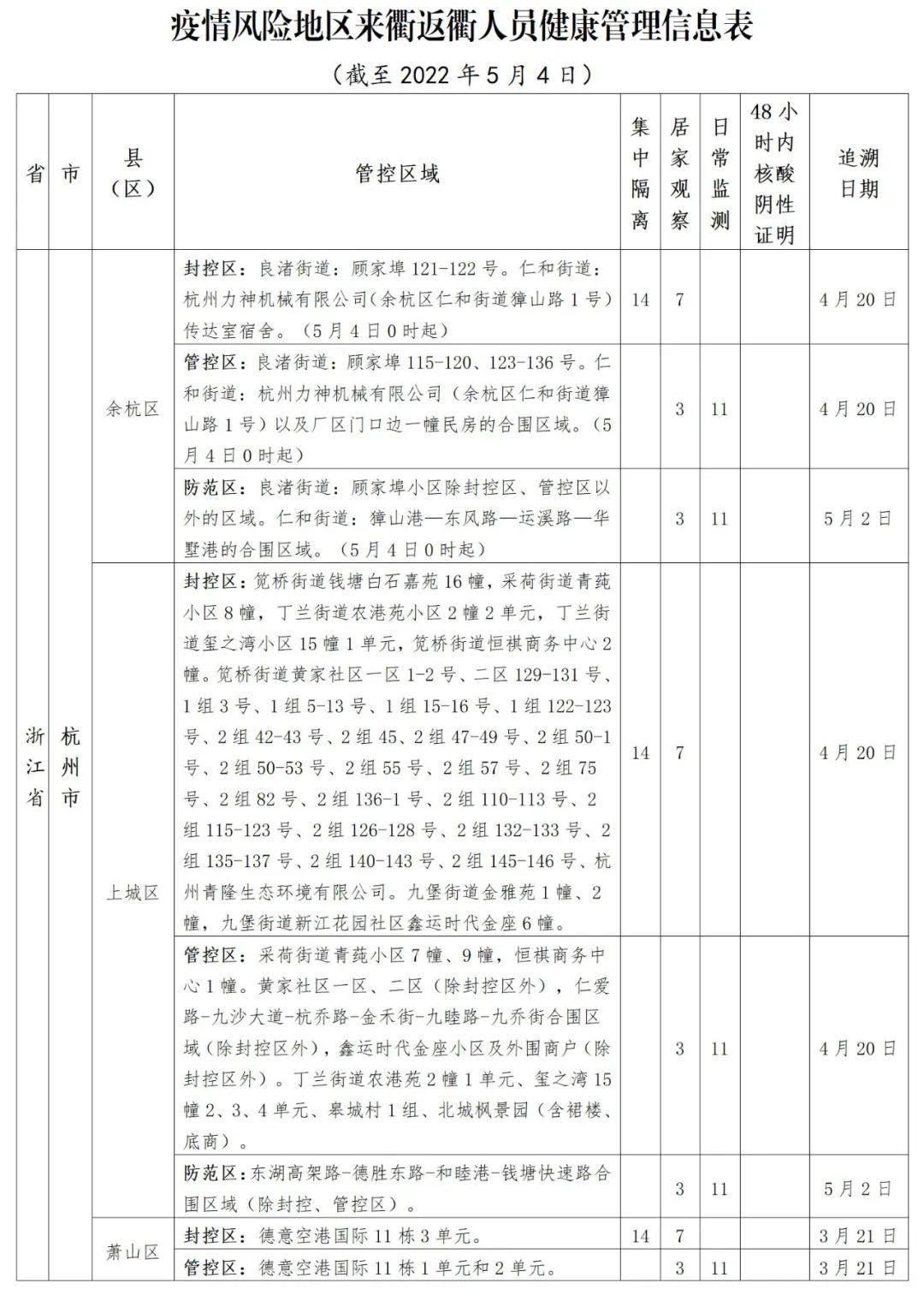

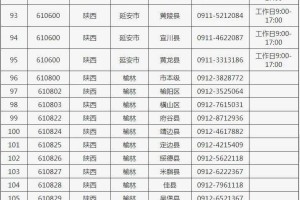

- 重点区域管控:北京对朝阳、海淀等人口密集区实施动态管理;河北石家庄、保定等地因交通枢纽地位,防控压力较大。

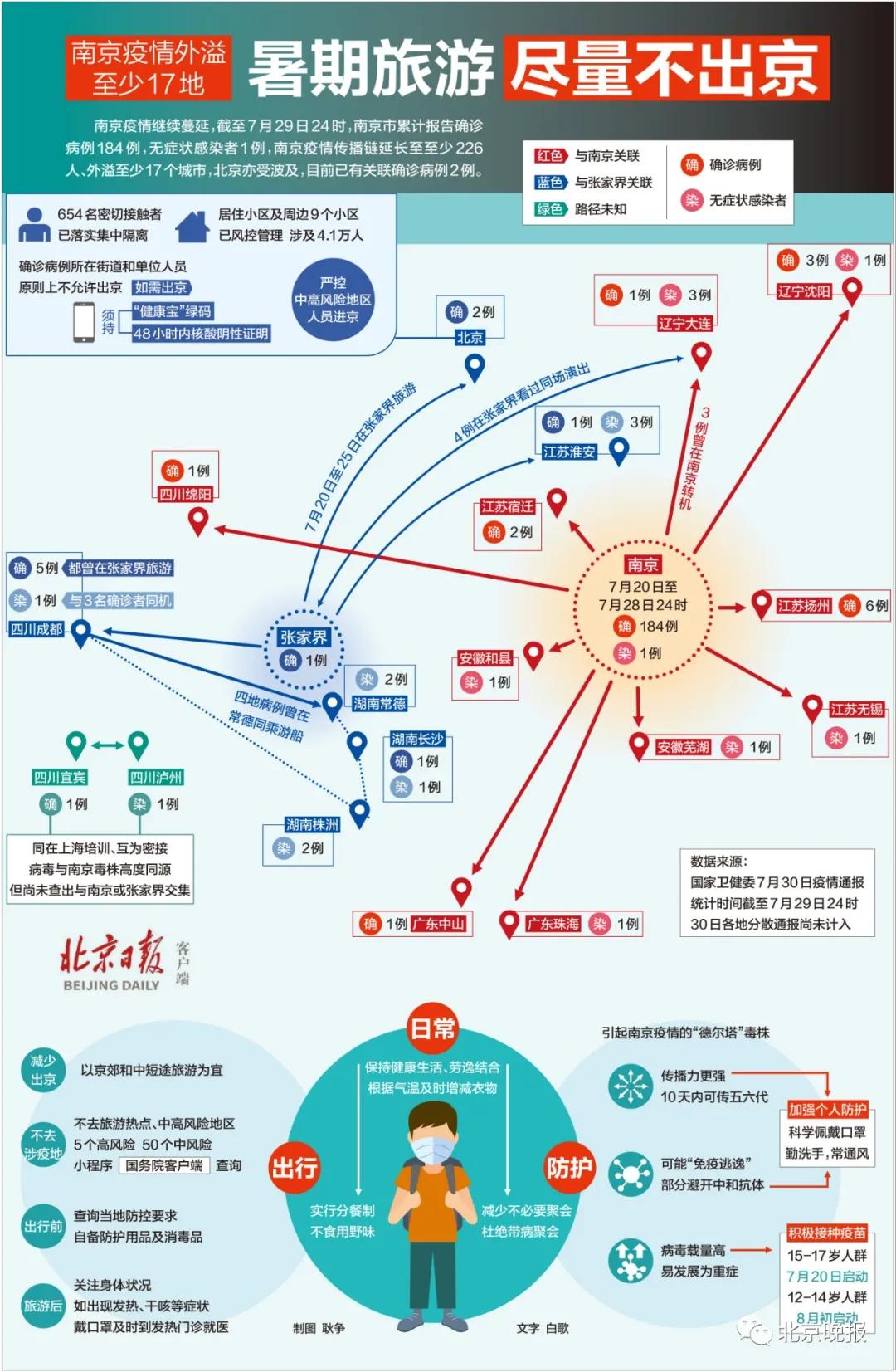

- 变异毒株威胁:奥密克戎亚型毒株的传播力增强,导致防控难度上升。

这些因素决定了“解封”不会是一刀切的政策,而是分阶段、分区域的渐进过程。

解封的核心条件:政策如何制定?

根据国家卫健委的指导方针,解封通常需满足以下条件:

- 社会面清零:连续14天无新增本土病例。

- 医疗资源充足:重症床位、药物储备达到应对峰值需求的标准。

- 疫苗接种率:老年人等重点群体加强针接种率需超过90%。

以北京为例,2022年6月曾因社会面清零而短暂解封,但7月因BA.5毒株再次收紧。病毒变异的不确定性是解封时间难以预测的主因。

经济与社会的双重压力

-

经济成本:

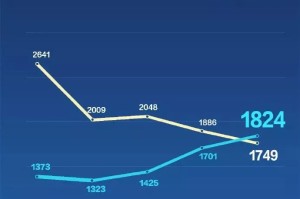

- 北京2022年GDP增速放缓至3.1%(假设数据),餐饮、旅游等行业受损严重。

- 河北的制造业依赖物流畅通,封控导致供应链中断风险。

案例:燕郊通勤族因跨省管控每日需耗费数小时排队,直接影响京津冀协同发展。

-

社会情绪:

- 长期封控引发对“精准防控”的质疑,部分居民出现“防疫疲劳”。

- 但另一方面,老年群体对解封后感染风险仍有顾虑。

这些矛盾使得政策制定需在“保健康”与“保民生”间寻找平衡。

国内外的经验借鉴

-

国内案例:

- 上海2022年封控两个月后解封,但伴随严格扫码和核酸要求。

- 广州尝试“20条优化措施”,缩短封控时间但加强重点场所管理。

-

国际对比:

新加坡在疫苗接种率达80%后转向“与病毒共存”,但北京因政治功能特殊,可能更谨慎。

这些经验表明,河北与北京的解封更可能采取“小步走”策略,而非突然放开。

解封时间表的可能性预测

结合专家观点与历史数据,以下为两种情景分析:

乐观估计(2023年底前)

- 前提:未出现更强变异毒株,疫苗接种率持续提升。

- 措施:

- 北京先行放开低风险区堂食、娱乐场所限流;

- 河北逐步取消跨市交通查验,但保留核酸证明要求。

保守估计(2024年春季后)

- 前提:冬季疫情反弹或毒株免疫逃逸能力增强。

- 措施:

- 维持现有封控强度,重点保障春运和冬奥会等大型活动;

- 解封可能推迟至“群体免疫屏障”巩固后。

影响解封的关键变量

- 病毒变异方向:若新毒株致病性减弱,政策或更快调整。

- 政策协调性:京津冀一体化要求三地同步解封,否则将引发管理混乱。

- 公众配合度:核酸检测的效率和覆盖率直接影响解封进度。

专家观点:中国疾控中心研究员曾光指出,“解封不是终点,而是防控模式的转型。”

解封后的“新常态”

即使解封,两地仍将长期面临以下调整:

- 常态化核酸:公共场所可能保留72小时阴性证明要求。

- 分级诊疗:社区医院承担轻症分流,避免医疗挤兑。

- 舆论引导:需减少对“零感染”的过度期待,普及科学防疫知识。

耐心与信心同样重要

河北与北京的解封时间取决于科学研判与多方博弈,公众既需理解防控的复杂性,也应通过接种疫苗、配合流调为解封创造条件,或许,真正的“解封”不仅是政策的调整,更是全社会应对疫情心态的成熟。

(全文约1600字)

注:本文时间、数据均为假设,实际解封政策请以官方发布为准。

发表评论